Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Jesús González Requena

Los 3 Reyes Magos. O la eficacia simbólica

1ª edición: Ediciones Akal, Madrid, 2002

ISBN: 84-460-1735-0

de esta edición: www.gonzalezrequena.com, 2018

- Motivos para unas imágenes

- ¿Por qué la ha matado?

- Ausencia de relato

- La mentira y la verdad

- Un silencioso heroísmo

- ¿Por qué la ha matado?

Motivos para unas imágenes

José de Ribera, San José y el Niño Jesús,

Museo del Prado, Madrid, 1630-35

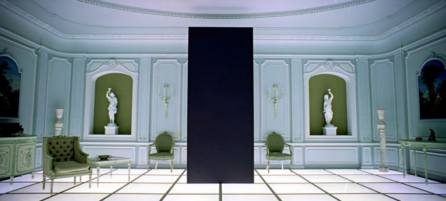

Seguramente habrá desconcertado al lector encontrar, en un libro que versa sobre el rito de los Reyes Magos, imágenes de un film, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, que, al menos aparentemente, en nada suscita esa temática.

Y sin embargo, un libro como éste necesitaba de imágenes que lo acompañaran, que participaran de su tejido. Las necesitaba, precisamente, porque estaba destinado a hablar de eso mismo que escapa a las imágenes, de lo invisible. Y hablar de ello de la única manera en que es posible sin dejarse atrapar en exceso por la abstracción conceptual: aproximándonos a los umbrales de lo invisible desde el mundo de lo visible, es decir, desde el mundo de las imágenes.

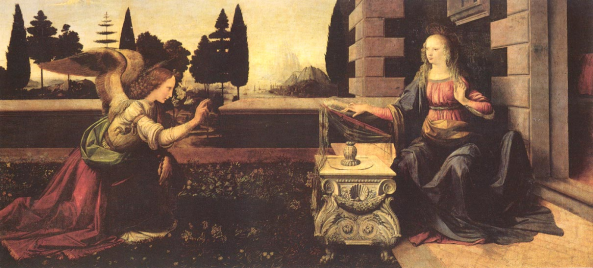

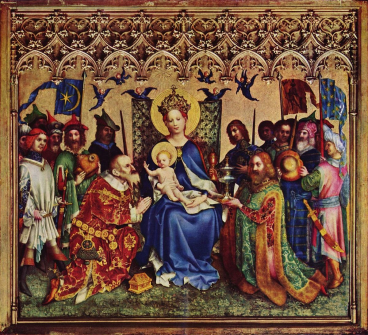

Desde luego, como por lo demás ha quedado atestiguado en las páginas precedentes, existían las imágenes que a lo largo de la historia pictórica de Occidente fueron destinadas a encarnar el mito. Pero sólo contar con ellas dejaría a este libro, por lo que a sus imágenes se refiere, demasiado lejos del presente en el que el rito sobrevive: de ese presente donde todavía, siquiera puntualmente, aflora su eficacia simbólica.

Era necesario, por tanto, hacer presente el presente en sus imágenes. Mas el arte de nuestro tiempo, casi del todo desligado de los viejos mitos de Occidente, ninguna imagen nos ofrecía de esa presencia invisible que es la de los Reyes Magos. Quizás debiéramos lamentarlo: nada, en el arte de hoy, ofrece representaciones a ese rito que sin embargo permanece.

¿Nada? Quizás exageramos, pues ¿no dibujan ciertas representaciones modernas el anhelo de la más intima dimensión de lo humano? ¿Y no sucede así, por ejemplo, en muchas de las obras de Antonio López, o en ese inolvidable film que es El espíritu de la colmena? Al menos, el que estas líneas escribe ha creído percibir, en esas imágenes, cierto hilo conductor que las emparenta con aquellas otras, de Zurbarán, de Ribera y Velázquez que el lector ha tenido ya ocasión de encontrar a su paso. Imágenes, y por cierto que algunas de las mejores, de la España barroca de la contrarreforma: aquella, precisamente, en la que los viejos mitos de occidente trataron de contravenir la llegada del Dios razonable y desapasionado de la Reforma.

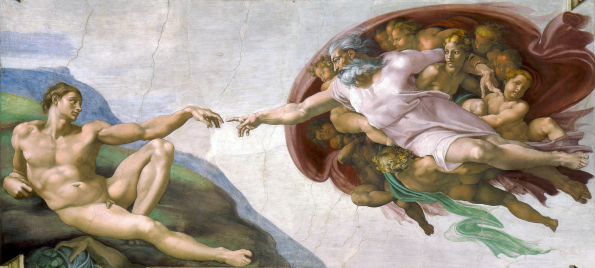

¿Cómo nombrar ese hilo? Una manera de vencer la dificultad podría ser la de trazar un mapa del tiempo: si en un lugar situáramos la escritura de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús y en otro las de Antonio López y Víctor Erice, la línea que los uniera pasaría necesariamente por las pinturas de aquellos artistas barrocos que sorprendieron a Europa por la acerada encarnadura humana que introdujeron en sus representaciones religiosas.

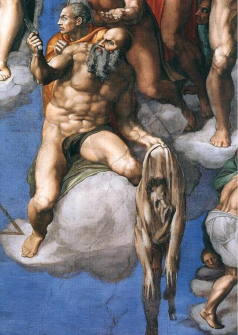

Y no es casualiad que fue la pintura barroca del país que haría suyo el rito de los Reyes Magos la que supo dar a la figura de san José su más digna expresión: la de una presencia densa y humana, dolorida y resistente. Baste un ejemplo: en el San José y el Niño Jesús de Ribera un rayo de luz divina desciende difuso sobre José y el Niño. Pero ese Niño está del todo despojado de emblemas de la divinidad: es un niño cualquiera y si hay luz para él, la hay en tanto que mira a su padre, José. Y ese rayo es, para el niño,solamente una presencia en la medida en que la figura de José la sostiene. Se lee así en Zurbarán, en El Greco, en Ribera, en Velázquez: son hombres ásperamente reales los que sostienen, con su pasión, al Dios que proclaman.

Un hilo, decíamos, que encuentra en López y en Erice su mejor y más íntima prosecución. Pues, la Carmencita de Antonio López, ¿no es acaso la prefiguración de la Ana de El espíritu de la colmena? ¿Y no hay, en los padres de ésta, en la desolación de su aislamiento pero también en el valor con el que afrontan su supervivencia, ese mismo anhelo de lo humano que da al Hombre y a mujer de Antonio López toda su dignidad -la misma, por otra parte, de los San José de Zurbarán, de Ribera y Velázquez. O de esa Adoración de los Reyes Magos que Velázquez encarna con su misma familia.

Y, finalmente, la invocación de Ana en la noche, ante la ventana, ¿no lo es de una presencia semejante a la que todo niño aguarda -y llama- a los Reyes Magos?

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

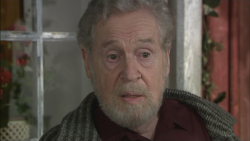

¿Por qué la ha matado?

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Mas, desde luego, no hay Reyes Magos en el desolado rincón de la España de la postguerra que habita Ana. Y, así, el niño que participa del rito de los Reyes Magos durmiendo -entregándose a ese proceso de simbolización que es el sueño- encuentra su imagen negativa en Ana, afrontando su vigilia, accediendo prematuramente a ciertos lugares -así a aquel desde el que su padre mira y donde su rostro se funde con el siniestro bullicio de las abejas en el interior de la colmena. No hay, pues, para ella, sueño, sino la acerada vigilia de la pesadilla; no hay, en suma, regalo, sino carbón, eso que de siniestro se descubre en la colmena -en tanto ésta queda fundida con su propio rostro-, también ese maquis condenado a la muerte inmediata.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

¿Por qué la ha matado?, tal es la pregunta insistente que marca el retorno de Ana, la protagonista de El espíritu de la colmena, a un film –El monstruo de Frankenstein, de James Whale- en cuya superficie se inscribe un acerado desgarro: el incomprensible asesinato que obra el monstruo sobre el único ser que le tratara de manera humana, una niña de edad semejante a la de Ana.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Ana repetirá la pregunta esa misma noche. Dirigiéndola, de nuevo, a su hermana Isabel, es decir, después de todo, a alguien como ella misma, es decir, todavía, a sí misma.

De ese modo, a través de su hermana, Ana se pregunta, se sitúa en la dimensión de la interrogación. He ahí el sujeto: no exactamente en Ana, tampoco en Isabel, sino en ese espacio, entre la una y la otra, en el que la pregunta se traza: en ese se en el que Ana se pregunta.

El sujeto: el ser que existe esencialmente en la dimensión del lenguaje, ese ser suspendido en ese registro que sólo el lenguaje hace posible: el de la pregunta -sin lenguaje no habría preguntas-, y el de la pregunta en su manifestación radical: la interrogación.

Pero, después de todo, sólo hay una interrogación: la interrogación por lo real.

Adviértase que eso real que constituye la interrogación del sujeto no es la realidad. No es la realidad que el Yo consciente habita, ese universo relativamente confortable en el que nos atrincheramos, tejido por las redes de la comunicación y de sus códigos, a la vez que por los espejismos del deseo. Lo real, en cambio, es aquello que emerge desgarrando el tejido de las redes que conforman la realidad inteligible. Aquello, por ello mismo, donde reside el fondo de la angustia.

En El espíritu de la colmena esta interrogación se formula con extremada nitidez: “¿por qué la ha matado?” . Es decir: ¿Por qué la muerte?

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Y en el mismo eje, que es el de lo real, la interrogación por la muerte se manifiesta también como interrogación por -el encuentro con- el sexo: la niña del film de Whale juega con el monstruo a la orilla del lago, entregándole flores que éste arroja al agua. Luego, tras la elipsis en la que el suceso se consuma, se nos ofrece la imagen, en la pantalla que Ana contempla, del padre portando en brazos a su hija muerta, mostrándose, en el centro del cuadro, su cuerpo y sus piernas, una de ellas desnuda, la otra con la media bajada.

Y también más tarde, cuando la muerte sea de nuevo objeto de representación, interpretada esta vez por Isabel para la mirada de Ana, la emergencia de la pulsión sexual habrá quedo igualmente anotada: nos referimos a la secuencia inmediatamente precedente, en la que Isabel jugaba a estrangular a su gato negro hasta que éste se revolvió arañándola. Entonces, con la sangre de su dedo arañado, pintó de rojo sus labios ante un pequeño espejo.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

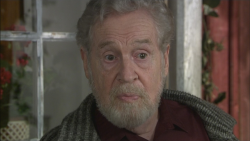

Ausencia de relato

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

No hay, el El espíritu de la colmena, padre que enuncie relato alguno: su mutismo, la ausencia de su palabra y, con ella, de todo relato, de toda senda de sentido, se traduce así en la imposibilidad misma del tiempo -hasta el punto que Ana le desposee de su reloj para entregárselo al maquis. Entonces, el trayecto de la niña, fuera del tiempo, conduce necesariamente a lo siniestro, al encuentro con el monstruo en la intemperie de la noche.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Tal es, lo hemos señalado, el trabajo del padre en el rito de los Reyes Magos: enunciar, contar, narrar; a la vez sustentar y materializar un relato que se sitúa fuera del ámbito de lo visible. Y, como hemos advertido, el goce de los padres, en tanto que existe, se inscribe simbólicamente en ese relato. Ese goce que, sin embargo, está tan patente como desoladoramente ausente en El Espíritu de la Colmena -todo un largo, admirable en su pausada cadencia interior, plano secuencia tiene por objeto anotarlo: la imagen nos muestra a la madre, Teresa, fingiéndose dormida mientras fuera de campo el padre entra en la habitación, se desnuda lentamente y se acuesta; diríase que los leves ruidos del hombre mientras se introduce en la cama se hacen tanto más audibles cuanto marcan la ausencia de aquellos otros ruidos que, en el niño, de noche, despiertan a la vez la angustia y el deseo de saber.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Y porque no hay goce ni relato, no hay espacio interior, nada, en el interior de la casa, demasiado silenciosa, que deba quedar velado tras determinada puerta, nada, en suma, de lo real, que pueda ser marcado como sagrado por determinado relato. La casa, pues, se desintegra progresivamente: cobrando primero la forma de una casa en ruinas -aquella en la que el maquis se refugia y donde en seguida encontrará la muerte-, totalmente vacía, devastada, con dos huecos negros, a modo de cuencas vacías de los ojos, donde hace mucho que ya no hay puertas. Y más tarde, como punto de llegada de la niña en su huida sin trayecto, una tercera casa, reducida ya a una mera fachada, carente pues de todo espacio interior, totalmente erosionada, agujereada, junto a la que -pues ya no hay dentro posible- Ana pasa la noche -la misma noche del encuentro con el monstruo junto al lago.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

No hay, pues, guía simbólica alguna para la niña en su acceso a lo real: carente de todo orden simbólico, de toda liturgia, de todo templo, de todo espacio interior -de todo inconsciente-, lo real, como siniestro, anega al sujeto, invade su universo. El monstruo, marcando la ausencia de ese mediador simbólico que en otro lugar encarnan los Tres Reyes Magos, es su metáfora.

01-23-11-013

01-23-11-013

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

La mentira y la verdad

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

A la pregunta de Ana, a aquella interrogación nocturna que acusaba en la niña, al modo del shock, el encuentro con lo real, con la muerte y el sexo, respondió así Isabel:

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

«No lo han matado… en el cine todo es mentira, todo es truco…. Además, yo lo he visto a él vivo (…) Es un espíritu… no se le puede ver… se disfraza para salir a la calle (…) Si eres su amiga puedes hablar con el cuando quieras, cierra los ojos y le llamas.»

Justo entonces, procedentes de fuera de campo, se oyen los pasos del padre, arriba, caminando por su despacho.

No es inútil reparar en el estatuto paradójico de la palabras que responden a la interrogación de Ana. Por una parte, un juicio de realidad: “No lo han matado… en el cine todo es mentira, todo es truco…” ; por otra, un aserto experiencial: “Además, yo lo he visto a él vivo”.

En el filo de esta paradoja, allí donde el juicio y la visión parecen excluirse en su mutua contradicción, aparece un tercer término, que instituye un tercer registro: “Es un espíritu… no se le puede ver… se disfraza para salir a la calle (…) Si eres su amiga puedes hablar con el cuando quieras, cierra los ojos y le llamas”.

Su emergencia se ve acompañada, además, de un nuevo pliegue paradójico: “yo lo he visto a él vivo” / “no se le puede ver” .

Por eso, si tomamos las palabras de Isabel al pie de la letra, debemos reconocer en ellas la presencia de dos bien diferenciados regímenes de visión. El primero pertenece al ámbito de la realidad, ese desde el que se percibe que “en el cine todo es mentira, todo es truco”, que la única realidad es la del artificio -puede reconocerse aquí, por otra parte, el más común registro de los discursos de las vanguardias, deconstruyendo incesantemente los artificios del lenguaje, anotando la eclipsación de todo espacio para la verdad.

El otro régimen de la visión, en cambio, viene tutelado por la palabra en su manifestación mayor, que es la del llamado. Y, además, se sitúa fuera del registro de la mirada -que es, después de todo, el de lo imaginario-: se hace necesario, pues, cerrar los ojos. No mirada, entonces, sino visión: visión interior -se anota ya desde aquí el latido místico de la escritura que se despliega en El espíritu de la colmena; no podrá por ello extrañarnos contemplar más adelante la imagen congelada de la silueta de Isabel entre las llamas en un instante de su salto sobre la hoguera: el sujeto, pues, abrasándose en el goce.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

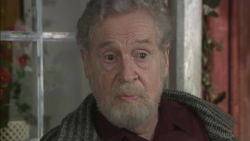

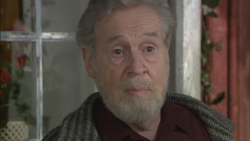

Un silencioso heroísmo

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973

Al precio del heroísmo del sujeto -entre Ana e Isabel- se abre el espacio de la palabra allí donde parecía radicalmente abolido: en la España enmudecida por la Guerra Civil, también en la familia republicana en la que el padre se muestra incapaz de hablar justo en ese momento en el que su palabra es reclamada -le será, por ello, arrebatado su reloj: el lugar de ese padre ausente, su faz siniestra, será inscrita en el texto por la figura del monstruo.

El espacio, decíamos, de la palabra fundadora -esa que es la condición de posibilidad del acto simbólico. Un llamado que se aparta del orden de la mirada para hacer posible la visión que puede ser abierta por lo simbólico: esa guía humana hacia lo real.

En la secuencia final, la niña, sola en su dormitorio, de noche, camina por el eje de cámara hacia el balcón, en un plano medidamente simétrico, protagonizado por los cristales en forma de colmena de las puertas del balcón. Este eje, el de la cámara, es después de todo el mismo que en otra secuencia mostrara la gran pantalla blanca y, bajo ella, el cadáver de un hombre, o que aquel otro en el que el rostro del padre, como luego el de la niña, había de saber de su hendidura siniestra, fundiéndose con el negro y hormigueante movimiento de las abejas en el interior de la colmena.

La cámara, el sujeto, Ana: abriendo el balcón de la colmena -esa metáfora de un orden histórico de represión y silencio, pero también de esas redes que configuran la realidad como espacio protector frente a lo real.

Y entonces Ana, y la cámara, el sujeto, abren la ventana para formular, una vez más, una invocación en el orden de la palabra. Existe la certidumbre de que esa ventana se abre a lo real. Queda por saber si el sacrificio de la pequeña heroína será suficiente para que un relato simbólico pueda cristalizar en el desgarrado y enmudecido universo que habita.

Víctor Erice: El espíritu de la colmena, 1973