Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate

1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000

ISBN: 84-95196-16-6

Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013

Sobre el proceso creativo. Apunte a propósito de una entrevista a Jean-Claude Lauzon

(Claude Racine: Entretien avec Jean-Claude Lauzon, en 24 Images nº 61 1992, p. 5-11, http://id.erudit.org/iderudit/22530ac)

El cineasta, autor del film -pues es también autor de la historia original y del guión de un film que afirmó haber realizado con absoluta libertad, sin permitir la menor intromisión por parte de los productores- ha hablado de la existencia de rasgos autobiográficos en Léolo, a la vez que ha negado que la historia en su conjunto pudiera reconocerse como autobiográfica:

«Es una gran invención basada sobre una verdad…. No he tenido nunca vecinos como los del film, mi abuelo no vivía con nosotros, nunca intenté matarle, nunca he estado enamorado de una vecina italiana. Es la ficción… Es seguro que hay anclajes verdaderos en el nivel de las emociones, pero lo que importa es saber volver universales tus “bichos” (“bébittes”) personales.» (p. 6)

¿Cuál es entonces esa verdad sobre la que se levanta, sobre la que se construye la gran ficción? De ella depende la convicción, explícitamente afirmada por el cineasta de que

«Léolo es mi primer verdadero film.»

Se trata, sin duda, de su primer verdadero film en el sentido de que en él se reconoce por primera vez como cineasta. Y es al mismo tiempo el primer film que siente como realmente suyo porque en él se elabora y expresa algo esencial de su experiencia. No deja de ser llamativo que, en la entrevista que motiva estas líneas (p. 5), a propósito de una cuestión diferente -las posibilidades de hacer cine en libertad en Canadá- insista en la importancia del “drive” del propio cineasta, es decir, la energía, el impulso necesario para vencer todos los obstáculos. Pero, al mismo tiempo, es de la pulsión de lo que ahí se habla: de la pulsión que alimenta todo proceso creativo.

Todo indica que poseyó la certeza de que en su proyecto había algo lo suficientemente verdadero como para que mereciera la pena ponerlo en marcha. Y, sobre todo, que esa certeza desencadenaba en él la suficiente fuerza. La energía necesaria.

Y todo indica, por lo demás, que fue esa certeza, a la vez borrosa e inapelable, la que hizo arrancar su trabajo de escritura. Pues no existía, en el comienzo, ningún argumento, ninguna historia prefigurada:

«Cuando comencé a escribir Léolo, me dije que me gustaría llegar a hacer un film que tuviera este lirismo y esta poesía, sin estar obligado a pasar por el lado explicativo… es decir, la trama dramática… Lo que era más importante para mí era poder pasar de una situación a otra manteniendo siempre la misma intensidad. Es lo único que sabía antes de escribir.»

(p. 5)

Éste era, pues, el desafío: mantener en todo momento la intensidad que latía en ese punto de partida; no perderla de vista, constituirla en la única guía de su trabajo:

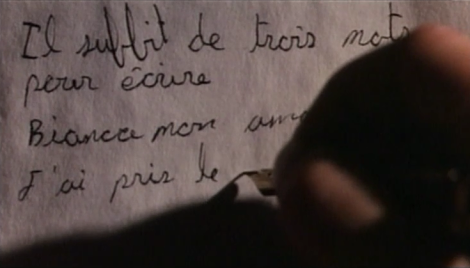

«Comencé a escribir cuando estaba en Sicilia con Un zoo la nuit. Todo comenzó a partir de textos que había escrito cuando era más joven. La primera línea que puse sobre el papel fue “Los olores y la luz soldaron mis primeros pensamientos”. Luego, tranquilamente, vino a incorporarse la madre, en seguida el hermano, la relación con los colegas. El primer borrador estaba más bien hecho de imágenes e ideas que volvían sin cesar, como una obsesión. Tomo muchas notas, estas se acumulan y lentamente comienzo a establecer relaciones entre cosas que no la tienen. Algunas cosas caen, otras se hacen más fuertes. Poco a poco, el film termina por imponerse él mismo. No es una cosa que yo decida, como si dijera que voy a hablar de tal tema.» (p.5)

Así, esa verdad esencial comienza a escribirse como un enunciado que, en cierto modo, emerge solo en la conciencia del cineasta -en esa conciencia abierta al acto creativo tal y como se manifiesta en la página en blanco sobre la que se dispone a escribir. Ningún plan prefijado, ningún significado preestablecido, ninguna evidencia ideológica en la que el yo del autor pudiera afirmarse y, así, cerrarse, blindarse. Se trata por contra, de que la conciencia esté en la disposición adecuada para que algo llegue a ella desde otro lugar, no menos interior, sin embargo, al propio cineasta. O sería más exacto decir: realmente interior, pues la conciencia, en cambio, se encuentra precisamente en la frontera: percibiendo los estímulos que el exterior le brinda. Algo por tanto procedente de un lugar interior, pero diferente al del yo consciente. Algo, en suma, procedente del inconsciente.

Lauzon lo convoca a su manera -y contradiciendo por cierto los tópicos antiintelectuales que algunos jóvenes cineastas exhiben hoy en día-:

«Es necesario decir que, cuando escribo, caigo en un curioso estado: dejo de trabajar, leo más, escucho más canciones que me interesan. En el guión, cada cosa ha sido escrita a partir de la música…»

Y en un momento determinado, todo eso toma la forma, para Lauzon, de una primera frase: “Los olores y la luz soldaron mis primeros pensamientos”. Primera frase a la que, mediante un procedimiento de asociación libre -bien semejante, por otra parte, a aquel del que participaba el protagonista del film- siguió todo lo demás: la madre, luego el hermano, y a éste los colegas…

¿Escritura automática? Toda escritura artística lo es en cierto modo, de una o de otra manera. Y, desde luego, aquí es asumida como tal. Pero también es cierto que en éste, como en cualquier otro proceso de creación artística, dicha escritura nunca puede ser del todo automática: pues si realmente es escritura, deberá formar parte de un proceso de elaboración, de entretejido, de depuración.

No deja por ello, sin embargo, de tener su sentido, en el clásico enunciado surrealista, la palabra automática: nombra ese momento, que el artista reconoce, en que cierta espita se abre y algo emerge de pronto, inesperadamente, impresionando su huella; nombra, precisamente, la experiencia del escritor de que no ha sido él, su yo, el que lo ha desencadenado. Pero ello no excluye la elaboración, ese proceso en el que los diversos apuntes son examinados, relacionados, reelaborados… hasta que encuentran, si le es dado al artista el necesario estado de gracia, su expresión certera. En todo caso, sigue siendo la asociación libre la que rige ese proceso de adición, abriendo conexiones inesperadas, a veces insospechadas, pero que resultan lo suficientemente reveladoras como para hacer crecer el texto en una dirección del todo imprevisible.

Realmente, Lauzon describe de manera admirable eso que se ha dado en llamar el proceso creativo. Poniendo así de manifiesto hasta qué punto éste se aparta de los usos convencionales del proceso comunicativo, cuyo punto de partida es siempre un emisor seguro de sí, que sabe lo que quiere -decir-, que escoge convenientemente un lugar y un tiempo, un interlocutor y un código adecuados, para intercambiar información acerca de algún tema.

«Quería hacer un film que rindiera homenaje al sueño. […] También, quería hacer un film que rindiera homenaje a la creatividad.»

Lauzon trabaja la interrogación que le habita en tanto sujeto: convoca a su inconsciente. Y describe expresivamente cómo, en la medida en que un nuevo tejido de escritura va cobrando fuerza -la fuerza misma del inconsciente que así se escribe-, manifiesta su autonomía frente a todo plan preestablecido, frente a todo gobierno consciente: así nace ese primer borrador hecho de imágenes e ideas que volvían sin cesar, como una obsesión. Realmente, el film termina por imponerse él mismo. No es una cosa que yo decida, como si dijera que voy a hablar de tal tema.

Y así, nos dice Lauzon, surge, de inmediato, de ese reencuentro con los olores y la luz, la figura de la madre. Una madre que, como él mismo añade en otro lugar de la entrevista, debía ser necesariamente gruesa:

«Es un film que yo quería muy sensual, tanto al nivel de los olores como de lo confortante de la madre -como en la escena en que Léolo está en brazos de su madre. Por eso escogí a Ginette: quería una madre gruesa.»

Es llamativo el hecho de que dicha grosura aparezca marcada como el rasgo esencial que sostiene la sensualidad de la madre – de una madre tan enorme como la que Ginette encarna. Resulta evidente que la sensualidad de la que se habla para nada responde a los rasgos de la sensualidad de la mujer tal y como la reconoce el varón adulto; es patente, por el contrario, que una imagen muy primaria -propiamente primordial- está en juego. Y de nuevo ahí, junto al confort que esa madre primordial ofrece, aparece la densidad de sus olores. Lo que conduce, pasando por Fernand -ese hermano que está ahí básicamente para hacer presente la brutalidad que supone, para quien no ha pasado por la castración simbólica, una agresión real proveniente del otro-, a ese tema que, de tantas maneras, impone su presencia masiva en el film: la basura llevada hasta sus últimas consecuencias: la mierda.

El cineasta la toma muy en serio:

«Les chiottes (los cagaderos) […] es una imagen que yo había guardado de la infancia y que está ligada a la madre, pero no puedo explicarle más sobre de dónde viene esa idea. ¿Cómo se le ha ocurrido determinada tela a Picasso? En un momento dado ciertas cosas te habitan y tienes ganas de decirlas. Este elemento ha tomado las proporciones que tiene en el film sin que yo me preguntase de dónde ha venido; está ahí y eso es todo.”»

No es posible hallar mejor confirmación de la libertad asociativa con la que eso ha emergido ahí, ocupando un lugar, contra toda conveniencia, cada vez más extenso, a la que vez que más inquietantemente denso.

La madre, pues, ocupando el lugar de una cadena asociativa -olores-luz-madre-hermano-basura-cagaderos- en la que el olor de los excrementos encuadran, como eslabones primero y último, el blanco avasallador de la imagen de una figura omnipotente, absoluta, resplandeciente. Y, por eso, dotada de aura:

«el uso de la música […] responde a un deseo de lirismo […] Por ejemplo, la escena donde se ve a Ginette Reno sentada en la taza del wáter con una pava: cuando pones la música de Thomas Tallis ahí encima, además del juego de la luz, se vuelve una escena casi sagrada en lugar de volverla vulgar; porque eso habría sido de muy mal gusto. La música le da una suerte de aura.»

El punto ante el que Lauzon, sin embargo, retrocede es el de la locura -resulta evidente que no puede, que no está en condiciones de reconocer eso como propio. Así, interrogado sobre ella, afirma que si escogió ese tema fue porque:

«Encontraba que era una bella idea para que el personaje estuviera más forzado a reflexionar diferentemente: porque no hay tristeza en relación con esa locura. De todas formas ¿dónde se sitúa la línea que separa a la creatividad de la enfermedad mental? Es simplemente una familia de triperos. Pero cada uno tripea cosas diferentes.»

Se manifiesta, así, a pesar de todas las precauciones puestas en práctica por el cineasta, cierto sentido tutor: si no había tristeza en relación con esa locura será porque había en ella, más bien, una liberación:

«El fusible salta y cede y se abandona en lo imaginario, y por eso reencuentra L’avalée des avalés… en el que está escrito: E iré a reposar la cabeza entre dos palabras, en el valle de los avasallados. Para mí es más una liberación. El Domador de versos sonríe al final… Lo importante no es el cuerpo del muchacho, su muerte temporal, sino lo que deja en sus escritos. No quería que eso fuera demasiado heavy, lo que explica la elección de una música up mas que down. Este muchachito representa para mí el reinado del poder de la imaginación.»

El sentido tutor es una idea en la que el yo del cineasta se reconoce tanto como se sabe reconocido: se entiende y se sabe confortablemente entendido y en ella se protege, cuando su texto se aproxima a su punto de ignición. ¿Locura? Claro, pero también podría ser una feliz liberación de la imaginación creativa.

Y sin embargo, ¿cómo expresarlo mejor que con la palabra que niega el propio cineasta? Pues es realmente heavy el dolor de la locura que atisba el espectador en su experiencia del film.

Y que así, a pesar de todo, lo vive el propio Lauzon, es algo que se manifiesta, desde luego desplazado, en el último momento de la entrevista:

«Hoy el film está terminado, soy feliz, pero paso a otra cosa. Vuelvo a ocuparme de las otras cosas que me interesan y puede que en tres, cuatro o cinco años me vuelva una idea. Pero en tanto que voy a feeler (tantear), a sentirme bastante bien, y en tanto que voy a sentirme bastante fuerte para no tener necesidad de escribir, voy a hacer otra cosa con mi vida.» (p. 11)

Se dice con todas las letras: si, como parece, durante un cierto tiempo va a sentirse bastante bien, lo suficiente como para vivir, entonces será, mientras eso dure, lo bastante fuerte para no tener necesidad de escribir. Y cuando eso otro -allí donde se manifiesta la más oscura debilidad- retorne, entonces, si es posible, será imprescindible volver a escribir.

Puede que, para Lauzon, no fuera posible. Y quizá esa imposibilidad estuviera presente en el accidente del avión que él mismo pilotaba y que causó su muerte. En todo caso -¿quién puede decir nada del otro, menos aún de ese momento que precede a su muerte?-, Jean-Claude Lauzon supo como pocos del heroísmo necesario para lograr existir como un ser humano.

Epílogo

Jean Claude Lauzon murió el diez de agosto de 1.997, a los 43 años, cuando regresaba de una excursión de pesca de fin de semana -era domingo-, sobrevolando una región desierta del norte de Québec, en el hidroavión Cessna 180 que él mismo pilotaba.

En el accidente falleció también su novia: Marie-Soleil Tougas, popular presentadora de televisión, de 27 años.

El hidroavión era seguido por otra avioneta en la que viajaban una pareja de amigos, los actores Gaston Lepage y Patrice L’Ecuyer, quienes dieron cuenta del siniestro. Las causas del accidente fueron declaradas desconocidas por la policía, cuyo portavoz informó únicamente de que los dos ocupantes del avión habían perecido en el acto.