El club de la Lucha. Apoteosis del psicópata

Jesús González Requena

1ª edición: Caja España, Valladolid, 2008

ISBN: 978-84-95917-47-8

de esta edición: gonzalezrequena.com, 2015

Capítulo 2. Psicosis individual, psicosis social

Capítulo 3. Modernidad y Posmodernidad, placer y goce

Capítulo 4. Inconsciente, psicosis, brote

Capítulo 5. Comienza el delirio

Capítulo 6. Enunciación, perversión, vanguardia

volver al índice general del libro

En el vértice de la disociación psíquica

El comienzo de El Club de la lucha se conforma como un vertiginoso travelling que arranca del interior mismo del cerebro de su protagonista y que sólo se detiene cuando la cámara alcanza el filo del cañón de la pistola que alguien mantiene introducido en su boca.

Voz narradora: La gente suele preguntarme si conozco a Tyler Durden.

Tyler: Tres minutos.

Tyler: Y se acabó. Tierra cero. ¿Quieres decir algo para la ocasión?

Y es precisamente allí, en el filo de ese cañón, a mitad de camino, por eso, entre la mano que sostiene la pistola y la boca en cuyo interior se halla alojado su cañón, donde se escribe por segunda vez el nombre del cineasta –Directed by David Fincher.

Es decir: en el vértice mismo de la disociación psíquica que padece el personaje, pues es él quien delira a ese otro que le amenaza y a quien, sin embargo, admira y desea.

Pues El Club de la lucha narra un proceso de escisión psíquica por el que su personaje construye, en su delirio, la figura de ese fascinante psicópata, Tayler Durden, a quien atribuirá la explosión que acabará con las Torres Gemelas.

La psicosis y las palabras

Pero el espectador nada sabrá de eso hasta la última parte del film, dando por cierta, hasta entonces, la existencia de ambos personajes y de su intensa y violenta amistad. Sin embargo, el film no duda, desde su mismo comienzo, en anticipar los datos de ese proceso: todo lo que sigue -la narración que está a punto de comenzar, esa narración que de hecho comienza en el instante mismo en que la cámara, atravesando la piel del personaje, sale al exterior- nace del interior de ese cerebro que recorremos mientras se suceden los títulos de crédito.

Y no resulta improcedente señalar que esos títulos de crédito son visualizados como palabras presentes en el interior de ese cerebro que, nada más aparecer, una y otra vez se deshacen, disolviéndose en breves y vagas nebulosas que se extinguen casi inmediatamente.

Esto es, entonces, lo que ahí puede leerse: que existe una precisa relación entre ese proceso de quiebra psíquica -y la sensación de pánico que lo acompaña- y el hecho mismo de que, en el interior de ese cerebro las palabras no conserven su integridad, carezcan de densidad, no logren fijarse.

¿No es algo de esa índole lo que caracteriza a la psicosis misma?

Pues, ¿dónde sino en las palabras puede el ser sustentar, sujetar, organizar su experiencia? Y de entre todas las palabras, ¿acaso no es el nombre propio aquella sobre la que pivota el núcleo de la identidad?

Pues bien, el nombre del cineasta se había escrito por primera vez ya ahí –A David Fincher Film-, en el centro de ese cerebro, a la vez que era acusada su fragilidad, su incapacidad de quedar fijado en la materia hostil de sus neuronas.

Cineasta, narrador, personaje

Todo pareciera sugerir que el cineasta se sintiera lo suficientemente próximo a la experiencia de escisión que es así acusada, pues acepta escribir su nombre primero en ese oscuro interior y luego, por segunda vez, en ese eje literalmente letal que es el del cañón de la pistola.

Y entonces, sólo un instante después de que el nombre del cineasta se disuelva como todas las otras palabras de los títulos de crédito, emerge un rostro en pánico.

Voz narradora: La gente suele preguntarme si conozco a Tyler Durden.

Sobre él, y resonando sobre ese pánico, es pronunciado por primer vez el nombre de Tyler Durden, el inexistente otro protagonista del film. Y es ese inexistente protagonista el que enuncia la medida temporal que ceñirá todo lo que habrá de suceder en la larga narración -dos horas y diez minutos- que ahora comienza.

Tyler: Tres minutos.

Tyler: Y se acabó. Tierra cero. ¿Quieres decir algo para la ocasión?

Incluso en esto el film se adelantará a lo que tres años después habrá de suceder en lo real: la tierra cero que ahora nombra prefigura, con su misma brutalidad desoladora, la expresión Zona cero que servirá para nombrar el absoluto vacío dejado por la ausencia de las Torres Gemelas de Nueva York.

No habrá duda, llegado el momento, de que Tyler Durden no habrá existido nunca. No habrá existido nunca como personaje de una narración en la que comparece como una figura fantasmática, como no otra cosa que la encarnación de la figura omnipotente nacida de la impotencia de ese personaje que es también el narrador del film: ese mismo cuya angustia absoluta encuentra su medida en la pistola que se hunde en su garganta.

Mas no es menos cierto que Tyler Durden encuentra, en otro territorio, su presencia y su densidad: en el territorio de la enunciación del film -en la estela misma del lugar que el cineasta, y su cámara construyen- que ahora lo materializa como el sujeto de este plano subjetivo que nos obliga a nosotros, espectadores del film, a ocupar su lugar -y a hacer, desde ahora mismo, la experiencia de su deseo letal.

Voz narradora: Cuando el cañón de un arma se aloja entre tus dientes,

Voz narradora: sólo se entienden las vocales.

Protagonista: No se me ocurre nada.

Desde el primer momento, pues, y de acuerdo con la violenta exigencia del film postclásico 2 que, al confundir el eje de acción con el eje de cámara, obliga a su espectador a compartir de manera masiva el punto de vista del personaje, nos vemos instalados en el interior de esa disociación psíquica que constituye el origen mismo de la narración. Hacemos nuestra la incapacidad de pensar y decir – No se me ocurre nada-, como hacemos nuestra la violencia que la genera -la de ese cañón de un arma que se aloja entre tus dientes. Y, a la vez, somos conminados a participar de la densa latencia homosexual del dispositivo visual que nos atrapa. Es la cadera de Durden lo que en la imagen se interpone entre nuestra mirada y el rostro de su víctima.

Voz narradora: Por un instante, me olvido de toda la teoría de Tyler sobre técnicas de demolición

Voz narradora: y me asombro de lo limpia que está el arma.

¿Está limpia el arma? ¿O es vivida como una brutal verga contaminante? La dimensión fálica de la relación entre los dos varones que protagonizan el film se impone con una violencia no exenta de resonancias amorosas, como el diálogo que sigue tiene buen cuidado en anotar.

Tyler: Esto empieza a ser emocionante.

Voz narradora: Todos sabemos que se suele dañar más a la persona que quieres.

Voz narradora: Pero también puede ser al revés.

El cerebro y la metrópoli

Se dispara entonces un vertiginoso travelling -esta vez de aproximación- en cuyo comienzo Tayler Durden nombra con precisión la posición a la que el film nos convoca:

Voz narradora: Tenemos butacas de primera fila para asistir a este teatro de destrucción masiva.

Tenemos butacas de primera fila en este teatro de destrucción masiva: tal será, no tres minutos, sino tres años más tarde, nuestra posición ante el espectáculo televisivo de la destrucción de las Torres Gemelas.

Arrastrados por el turbulento descenso de la cámara, descendemos desde la elevada planta del rascacielos en el que se encuentran los personajes hasta un aparcamiento en el subsuelo de la ciudad donde se halla una furgoneta cargada de explosivos dispuestos para arrasar el centro de Manhattan.

Voz narradora: La sección de demoliciones del Proyecto Mayhem ha colocado cargas de dinamita gelatinosa en los pilares maestros de una docena de edificios.

Voz narradora: Dentro de dos minutos, las primeras detonaciones activarán las cargas y unas cuantas manzanas se verán reducidas a humeantes escombros.

Voz narradora: Lo sé porque lo sabe Tyler.

Una precisa relación engarza estos dos trávellings iniciales del film y sus desplazamientos inversos: el interior del cerebro y el interior de la ciudad son, así, articulados en una relación metafórica: el cerebro es al cuerpo en su totalidad lo que la ciudad -Nueva York, la metrópoli- al conjunto de la civilización. Y si en el interior del primero no hay otra cosa que palabras que, inciertas, no cesan de desvanecerse, en el interior de la segunda hay explosivos dispuestos a estallar en cualquier momento.

O en otros términos: porque las palabras carecen de peso, de densidad, son los explosivos los que imponen la magnitud de su fuerza, el poder -y la fascinación- de su violencia.

Podríamos, todavía, decirlo de otra manera: existe un vacío explosivo en el interior de ese cerebro: algo así como una bomba de relojería. Y una que podría destruir el conjunto de la civilización de la que esa ciudad constituye la metrópoli.

Marla y las tetas de Dios

Comienza, entonces, una serie de flash-backs que se prolongarán durante la mayor parte del film, a modo de un esfuerzo de su protagonista, a la vez narrador del film, por explicarnos -y explicarse- el proceso de desintegración que lo habita.

Y por cierto que nos ofrece, de ello, una causa bien precisa:

Voz narradora: De repente me di cuenta de que todo, la pistola, las bombas, la revolución, tenía algo que ver con una chica llamada Marla Singer.

Sin embargo, no es esa mujer lo que, entonces, nos muestran las imágenes. Sino un hombre. Uno a la vez monstruoso y patético.

Voz narradora: Bob. Bob tenía tetas de putón.

Voz narradora: Yo estaba en un grupo de ayuda a hombres con cáncer de testículo.

Pero cierta cadencia puede intuirse entre lo uno y lo otro. Si no es esa mujer lo que se nos muestra, se nos presenta, en cambio, un hombre esperpéntico, dotado de atributos de mujer. A la vez que se explicita una interrogación radical por el ser de lo masculino.

Bob: ¿Seguimos siendo hombres?

Protagonista: Si, somos hombres, hombres es lo que somos.

Y, más allá de la interrogación, la localización explícita, en el comienzo mismo del relato -y un instante después de la invocación de la causa de todo– de la castración.

Voz narradora: Hace ocho meses a Bob le extirparon

Voz narradora: los testículos. Después

Voz narradora: le sometieron a terapia hormonal. Sus tetas de putón se desarrollaron porque tenía la testosterona muy alta

Un travelling semicircular rodea las figuras de los dos hombres abrazados, iluminados por una intensa luz cenital a la vez que recortados sobre un fondo negro, configurando una imagen pura de la desesperación.

Voz narradora: y su cuerpo la transformó en estrógenos. Es entre sus tetas donde me acurruco ahora.

Bob: Van a volver a abrirme el pecho para extraerme los líquidos.

Voz narradora: Dos enormes glándulas

Voz narradora: mamarias sudadas y que uno podía imaginar sería como el pecho de Dios.

Ahora bien, ¿Por qué en tan insólito contexto es nombrado Dios? Y un Dios, por cierto, también él confuso y estrambótico, dotado de tetas gigantescas?

Pero para responder a ello es necesario, como el film mismo nos dice, empezar por el principio.

Bob: Muy bien, ahora llora tú.

Voz narradora: No, alto, volvamos atrás, empezaré desde el principio.

Y ese principio nos conduce a explorar, de manera casi sistemática, no sólo los rasgos de la emergente psicosis de un individuo, sino, simultáneamente -y ello da a la reflexión a la que el film nos convoca una amplitud realmente inesperada- los rasgos psicotizantes del universo social de nuestra contemporaneidad.

Capítulo 2. Psicosis individual, psicosis social

- Insomnio, pérdida de realidad

- Espejismos del escaparate publicitario

- Dosis individuales

- Ni dormido ni despierto

- La pesadilla de la Modernidad

- Notas

- Espejismos del escaparate publicitario

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2

Insomnio, pérdida de realidad

En primer lugar, el insomnio.

Voz narradora: Hacía seis meses que no podía dormir.

Y junto a él, como su otra cara indisociable, un creciente sentimiento de pérdida de realidad, de irrealización progresiva de los objetos y las cosas.

Voz narradora: No podía dormir.

Efecto de eco: No podía dormir, No podía dormir.

Voz narradora: Cuando se padece de insomnio nada parece real.

Voz narradora: Las cosas se distancian.

Voz narradora: Todo parece la copia de una copia de otra copia.

Idénticas fotocopiadoras; posiciones idénticas de los empleados que, como el propio protagonista, las hacen actuar o, más bien, se someten a su funcionamiento; panorama de un universo donde la producción en serie y la universalización de la mercancía apuntan a abolir toda singularidad y, en esa misma medida, a aniquilar toda identidad.

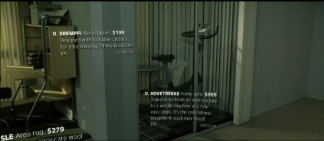

Espejismos del escaparate publicitario

Los esfuerzos de singularización, de apropiación del espacio inmediato, si no el del trabajo, al menos del ámbito doméstico, fracasan igualmente en un mundo configurado sobre la reproducción seriada masiva.

Voz narradora: Como tantos otros me había convertido en un esclavo del instinto IKEA para acomodarse en casa.

Un sujeto, pues, totalmente sometido al discurso del mercado tal y como se realiza en su manifestación publicitaria. -Y a la vez: participando en él de una manera analmente acumulativa.

Teleoperadora: ¿Quiere pedir alguna cosa?

Protagonista: Eh… sí,

Protagonista: quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pekkari.

Sí, quiero -dice- lo que el mercado dicta, los objetos que valoriza.

Teleoperadora: Un momento.

Voz narradora: Si veía algo original

Voz narradora: como una mesita de café en forma de yin-yang. Tenía que comprarla.

Pues el mercado se manifiesta, a través del catálogo, o a través de la publicidad televisiva, en forma de escaparate: en él, todos los objetos, a la vez que se ofrecen como imágenes seductoras para el deseo del consumidor, son identificados por su precio: un valor de cambio que es a la vez valor deseo -y podríamos decir: valor diseño.

El catálogo Ikea se realiza en el piso del personaje.

Voz narradora: Así como el combinado de oficina personal Klipsk. La bicicleta estática Hovertrekke.

Voz narradora: O el sofá Omashab con el diseño Strinne de rayas verdes.

El mercado penetra de esta manera en el interior del espacio doméstico -es decir: en el espacio íntimo del sujeto- estandarizándolo y, así, aniquilando su intimidad para alienarlo en escaparate publicitario, con lo que el individuo termina por convertirse en espectador de sí mismo.

Ningún valor de uso sobrevive a ese proceso. El apartamento queda convertido en escaparate destinado no a ser usado, sino tan sólo mirado y mostrado, exhibido como emblema de la capacidad adquisitiva de su morador, devenido en la forma más liviana del ser, sólo un maniquí que habita esos lugares irreales, especulares, que son los escaparates.

Teleoperadora: Enseguida le paso.

Voz narradora: Incluso las lámparas de alambre Ryslampa con pantalla de papel ecológico natural.

Como las palabras se disolvían en su cerebro, las cosas de su entorno se disuelven en su más leve estructura significante: esa magnitud cuantitativa, el precio -el valor de cambio-, convertida en la única referencia donde intenta inútilmente anclar su identidad subjetiva.

Voz narradora: Hojeaba los catálogos y me preguntaba: ¿Qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad?

Sucede, evidentemente, que ninguna vajilla puede definir exactamente la personalidad. O más exactamente: que en esos objetos abstractos, seriados, espejismos publicitarios sin otra identidad -abstracta ella también, a su vez- que la que les concede su precio, la subjetividad del ser no puede encontrar anclaje posible. Responderá por ello a una precisa lógica la explosión posterior del apartamento con la que el personaje comenzará su escalada terrorista; en ella la destrucción comparecerá como la forma más primaria -y, desde luego, más loca- de afirmar su subjetividad en un universo que la borra.

Dosis individuales

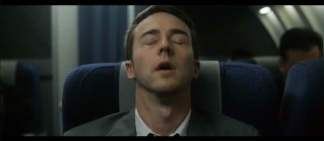

La homologación de los espacios, el desdibujamiento de sus diferencias, es parte del proceso psicótico, pero lo es también de un universo tecnificado donde los viajes, los aviones y los aeropuertos difuminan igualmente sus diferencias hasta volverse monótonamente indistinguibles.

Voz narradora: Te despiertas en los aeropuertos de Seattle, San Francisco, Los Ángeles…

Voz narradora: Te despiertas en el O’Hare, Dallas, Forth, Baltimore…

Voz narradora: Vas de la hora del Pacífico a la de las rocosas. Pierdes una hora. Ganas una hora.

Azafata de tierra: La facturación para ese vuelo se abrirá dentro de dos horas, señor.

Voz narradora: Esa es tu vida, y se está acabando por minutos.

Voz narradora: Te despiertas en el aeropuerto de Air Harbor.

Una generalizada vivencia de alienación -profesional, social, psíquica… el film desdibuja del todo tales diferencias- impregna así todos los ámbitos de la vida del personaje.

Voz narradora: Viaje a donde viaje, la vida es simple.

Voz narradora: Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla.

Raciones, dosis individuales también ellas seriadas, carentes, a pesar de su nombre, de toda individualidad. Y que, por eso mismo, hacen del individuo no más que el receptor de esa dosis seriada, un ser, por eso mismo, finalmente, tan seriado como la dosis misma que recibe.

Voz narradora: Bandeja de pollo al cordon bleu para el microondas. Champús y cremas suavizantes.

Voz narradora: Muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón.

Un ser, pues, también él, como los objetos que consume, los dormitorios de los hoteles que habita y los mensajes que recibe desde la pantalla del televisor, reducido a elemento de una serie; un ser seriado, intercambiable, abstracto.

TV: Un delicioso y humeante café…

Voz narradora: Las personas a las que conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos.

El problema es, en cualquier caso, que el individuo real no es intercambiable: es singular, irrepetible. De manera que esas dosis individuales, en la medida en que niegan -borran- ese carácter irrepetible, en tanto borran su singularidad real, aniquilan su subjetividad.

Voz narradora: …son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje…

Voz narradora: …es el único tiempo que compartimos

Voz narradora: That’s all we get.

TV: ¡Bienvenidos!

La sobresignificación del gesto de acogida que los camareros del hotel brindan a su huésped -a cualquier huésped- a través de la pantalla del televisor sólo reproduce, a su pequeña escala, el gesto a la vez hipertrófico y vacío -y por eso puramente imaginario- con el que el espectáculo televisivo de la (pos)modernidad interpela a su espectador -siempre, también él, intercambiable, anónimo, indiferenciado, estadístico.

Ni dormido ni despierto

En un momento posterior, ese proceso de desvanecimiento de la realidad será dibujado con mayor precisión -y eso sucederá también ante el televisor, poblado de imágenes banales percibidas como la copia de una copia…

TV: Bien, ahora lo dejamos secar…

Voz narradora: Cuando padeces insomnio, nunca te duermes del todo.

Voz narradora: Y nunca estás del todo despierto.

Ni dormido del todo ni del todo despierto: tal es el efecto del insomnio que en eso se diferencia de una vigilia sostenida. Medio despierto y medio dormido, habitando un territorio que ha perdido la diferencia entre esos dos estados netamente diferenciados que son el dormir y la vigilia. La cualidad de ese desdibujamiento de los regímenes netos de la vida se manifiesta así como una de las formas de la disolución de la realidad y como una de las condiciones de esa vivencia de distanciamiento de las cosas, de su disolución en duplicados carentes de densidad, en la que se hunde progresivamente el personaje.

Ni dormido ni despierto, a mitad de camino. Algo se hace evidente entonces por lo que se refiere a la deriva psíquica del personaje: que si la realidad de la vigilia pierde su densidad, si la nitidez de sus perfiles se difuminan, ello está en relación con la ausencia radical de lo que, después de todo, constituye la verdad del dormir, es decir, el sueño.

Tendemos a pensar el sueño como algo que aparece condicionado por el acto de dormir. Pero bien podría ser al revés: bien podría ser el sueño la vía y la condición del dormir mismo. ¿Acaso no es un dato elemental de nuestra experiencia cotidiana el que sólo cuando empezamos a soñar empezamos realmente a estar dormidos? Pues es un hecho que las imágenes hipnagógicas -esas imágenes que nos separan de la vigilia y anuncian nuestra inmersión en el mundo del sueño- constituyen precisamente la avanzadilla del sueño que nos permite dormir.

La pesadilla de la Modernidad

Sin embargo, todo esto parece contradecir uno de los presupuestos de la razón moderna, pues, ¿acaso ésta no opone la irrealidad de los sueños a la realidad de la vigilia? ¿Cómo es posible, entonces, que, en ausencia de sueños, la realidad de la vigilia se irrealice? ¿No es acaso la permanente vigilia de la razón y el consiguiente rechazo de las fantasías y los sueños el ideal de acceso a la realidad?

Tal es sin duda la aparente evidencia sobre la que la Modernidad se asienta. Pero quizás estribe en ella su talón de Aquiles. Pues, de hecho, ligada a esa evidencia, y desde su origen mismo, existe en la modernidad una acentuada tendencia hacia la vivencia de desrealización. Desde su origen mismo, decimos, pues se encuentra ya en el célebre sueño de Descartes:

«hay muchas (cosas) de las cuales no es razonable dudar: que yo estoy aquí, sentado al lado del fuego, con un papel entre las manos, vestido de negro, es cosa indudable para mi. ¿Cómo puedo negar que estas manos y este cuerpo son míos? Para negarlo tendría que ser un insensato o un perturbado (…) Esos son locos y yo sería tan extravagante como ellos si siguiera su ejemplo.

«Sin embargo, no he de olvidar que soy hombre y, por consiguiente, que tengo la costumbre de dormir y de representarme en sueños las cosas reales y otras tan inverosímiles y descabelladas como las que se les ocurren a esos insensatos. Cuántas veces he soñado que estaba como ahora, vestido, sentado ante la mesa, junto al fuego, con un papel entre las manos, y sin embargo, dormía en mi lecho.

«¿Estaré soñando ahora? (…) Todo me parece mucho más distinto y preciso que en un sueño. No, no estoy soñando.

«Pero (…) recuerdo que durmiendo me frotaba los ojos para convencerme de que no estaba soñando, y me hacía las mismas reflexiones que despierto me hago ahora. Eso me ha ocurrido muchas veces. De aquí deduzco que no hay indicios por los que podamos distinguir netamente la vigilia del sueño. (…) ¿será un sueño la vida?» 3

Es difícil no percibir la densidad de la duda cartesiana, es decir, la angustia que en ella late y que motiva, con una intensidad propiamente pulsional, su búsqueda de una certeza sobre la que no sólo fundar su filosofía sino sobre todo, y en primer lugar, poder sobrevivir a esa angustia.

Tres siglos más tarde, El Club de la lucha nos ofrece la prolongación, pero también la eclosión a escala colectiva, de esa angustia. Se trata de los efectos imprevistos del proyecto de la Modernidad. Y más exactamente, de la dificultad específica que en ella encuentra el individuo a la hora de tratar de articular eso que constituye la radical individualidad de su ser. Podemos resumirlo así: la pesadilla de Descartes sigue viva y el individuo moderno la habita.

Capítulo 3. Modernidad y Posmodernidad, placer y goce

- La fórmula y el horror

- Disociación

- Un operador intercambiable

- Capitalismo, Publicidad, Deseo

- Disociación Modernidad / Posmodernidad

- El estado de bienestar y la razón funcional

- El deseo del accidente

- Disociación

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2

La fórmula y el horror

En un momento dado del film, y justo después de la imagen del conjunto de los camareros del hotel -entre los que se ha deslizado también Tyler Durden- dando la bienvenida desde el interior del televisor-, se abre en El Club de la Lucha una sórdida y oscura puerta que transforma brutalmente el paisaje visual del film. Lo que con ella emerge constituye la otra cara del mundo transparente, mullido y acogedor de los escaparates publicitarios.

Un automóvil arrasado por el fuego invade la pantalla. Pero frente a él -frente a la experiencia de horror a ello asociada a la que en seguida el film hará referencia- la voz narradora del personaje devuelve una fría fórmula matemática.

Voz narradora: Si el tiempo de vida es largo el índice de supervivencia se reduce a cero.

Voz narradora: Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula.

Se trata, pues, de la actividad profesional del personaje, perito de una empresa de automóviles. Su trabajo, nos dice, se limita a aplicar la fórmula. Y no hay duda de que esa fórmula constituye para él una pantalla que le aísla totalmente de esa experiencia de horror.

Hombre 1: El niño atravesó el parabrisas por aquí. Tres puntos.

Como le aísla y protege, igualmente, la cámara con la que captura las huellas del siniestro permaneciendo inmune a la menor contaminación afectiva. La suya podría ser la mirada distanciada del turista, pero es igualmente la mirada fría de la ciencia:

Voz narradora: Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 km. por hora. La dirección se bloquea.

Disociación

Una intensa disociación se impone así en la secuencia: la frialdad -la exterioridad emocional- de la voz del personaje describiendo su rutina profesional choca brutalmente con la cercanía visual con la que la cámara acusa las huellas del horror.

Hombre 2: El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero.

Hombre 2: Sería una buena publicidad antitabaco.

Voz narradora: El coche se estrella y arde atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica?

Y la disociación se hace extrema cuando esas imágenes en las que, a efectos del siniestro, los restos de los cuerpos accidentados se mezclan con los del coche en el que viajaban, nos son ofrecidas en plano subjetivo del protagonista al que le están siendo mostradas tanto como descritas.

Hombre 1: El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster?

Hombre 1: Parece arte moderno.

Hombre 2: ¡Ja! ¡Ja!, ¡Ja!

Sin duda que el arte contemporáneo participa también de esa distancia -¿no es acaso ese, por lo demás, el caso mismo del film-, pero es el discurso de la ciencia, allí donde se manifiesta más estrechamente imbricado con el del capital, el que ahora se impone en su manifestación más estricta: la de la fórmula matemática, cuyos términos son explicitados con absoluto rigor. La situación de partida ya ha sido definida: Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 km. por hora. La dirección se bloquea. El coche se estrella y arde atrapando a los que viajaban en él. Luego, tras ser formulada la pregunta -¿Debería llamar a la fábrica?-, se procede a aplicar la fórmula que conduce a su resolución inapelable:

Voz narradora: A, se toma el número de vehículos de ese modelo. B, se multiplica por el índice de probabilidades de fallo….

Voz narradora: …C, se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio.

Voz narradora: A x B x C igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos.

Un operador intercambiable

Tal es el expediente laboral del personaje, que hace de él no más que un sujeto vacío, pues se agota en agente del sintagma que enuncia: no más que un operador intercambiable de una fórmula inapelable en la que, inmunes a todo factor emocional, se funden el discurso de la ciencia y el del capital.

No exactamente alguien que aplica la fórmula, sino, más bien, un ejecutor sometido a la fórmula que aplica. De manera que él mismo puede ser despejado -en el sentido matemático del término-, pues, después de todo, es la fórmula la que, por sí sola, se aplica. Es ella, después de todo, la que hace la llamada.

Igualmente despejados resultan los seres que viajaban en el coche accidentado. Desde luego, no son nombrados como conductores ni viajeros. Se nos dice tan sólo que Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de… De modo que son así reducidos al estatuto de figuras anónimas, auxiliares del diseño mismo del automóvil: agentes también ellos, en suma, de la función que éste les hace realizar. Y, cuando el accidente tiene lugar, aunque mantienen su abstracto anonimato, cobran la presencia de demandantes potenciales; es decir: son catalogados como el factor determinante del coste de las demandas que a partir de sus cadáveres podrían ser interpuestas contra la empresa.

De manera que tampoco ellos encuentran en este discurso otra forma de existencia que la que determina su valor económico: es decir de nuevo, su anónimo valor de cambio. Ningún otro lugar les concede la fórmula, nada de su singularidad, de su identidad diferenciada, puede por ella ser procesado.

Aplicar la fórmula significa, en suma, que el código procesa el horror sin inscribir para nada al sujeto -sea el que lo padece o el que lo contempla.

Capitalismo, Publicidad, Deseo

Ahora bien, ¿cómo es posible que los individuos puedan alojarse en el interior de este texto que sin embargo tiende a borrarlos? La pregunta resulta obligada: pues este discurso, como todo discurso, sólo sobrevive en el mundo de lo real en tanto que cierta energía lo mantiene. Hace falta, para ello, deseo. Pues los individuos se ven introducidos en el orden del capital a través de su deseo imaginario, que es deseo de objetos.

La dimensión imaginaria de esa objetividad -pues la objetividad es, antes que nada, cosa de objetos– se despliega, no menos virtual y abstracta, en el discurso publicitario. Tal es lo que sucede con los objetos plenos de la publicidad: ellos dan forma imaginaria a esa entidad semiótica que es la abstracción coche del modelo A.

Hemos tenido ocasión de constatar, en la conversión del apartamento del personaje en escaparate, una muestra cumplida de tales mecanismos. El anónimo protagonista de El Club de la Lucha es, de hecho, un ciudadano ejemplar del mundo razonable construido por la hegemonía de la ciencia sobre la sociedad de la modernidad. La suya es por eso una personalidad que puede ser definida con la exactitud matemática del discurso de la ciencia, pues es finalmente el valor de cambio de sus adquisiciones el que la constituye.

Sólo las frágiles coordenadas de esos significantes matemáticos que lo determinan sostienen el universo imaginario, por eso extraordinariamente precario, al que se halla prendido su deseo.

Protagonista: No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte, eso, eso es lo que quiero. Este es el sofá definitivo. Y a veces ocurre, el problema del sofá queda resuelto. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música. Un armario que rebosaba ropa de marca –A wardrobe that was getting very respectable-. Estaba acercándome a la realización personal. -I was close to being complete.

La fantasía de la completitud que el personaje describe a Tyler Durden tras descubrir el incendio que -pero sólo lo deduciremos más tarde- él mismo ha provocado traduce expresivamente la precariedad absoluta de una subjetividad que se vuelve imposible en tales coordenadas.

Pues la abstracción de ese universo que habita, la imposible inscripción de su subjetividad en el orden de la producción y el mercado, le conducen a la alienación -en el doble sentido del término, es decir, tanto en el psiquiátrico como en el filosófico- que cobra la forma de una vivencia de desrealización: es decir, de una pérdida de la dimensión de la experiencia.

Disociación Modernidad / Posmodernidad

El film dibuja así, encarnada en su protagonista, la disociación que caracteriza al universo de nuestra contemporaneidad. A un lado, los textos de la Modernidad, es decir, los que configuran una realidad definida por el discurso de la ciencia -y por su racionalidad objetiva, desubjetivizada- tal y como se realiza en el orden económico -y publicitario- capitalista. Al otro, los textos de la Posmodernidad, donde cierto espectáculo del horror devuelve a su espectador una inscripción siniestra -desintegrada, desimbolizada- de su subjetividad. Disociación que determina el devenir de este inquietante texto fílmico que es El Club de la Lucha.

Y una disociación que, en cualquier caso, encuentra su más expresiva manifestación en los dos planos sonoros que, en paralelo, se escuchan en la secuencia en la que el protagonista realiza su trabajo de peritación del coche siniestrado. Pues junto a su voz en off describiendo los procedimientos de su oficio, se desarrolla, de fondo, el diálogo que mantienen los dos hombres que le acompañan:

Hombre 1: El niño atravesó el parabrisas por aquí. Tres puntos.

Hombre 2: El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero.

Hombre 2: Sería una buena publicidad antitabaco.

Hombre 1: El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster?

Hombre 1: Parece arte moderno.

Hombre 2: ¡Ja!, ¡Ja!, ¡Ja!

A un lado, pues, la realidad de la Modernidad, en tanto configurada por el discurso de la ciencia y sus derivados: la tecnología, la industria, el mercado, la publicidad; discursos en los que la razón funcional se despliega inmune a toda inscripción subjetiva. La fórmula se aplica; el código procesa el acontecimiento en su dimensión funcional, pragmática, mercantil. Es decir, en suma, en su valor de cambio.

Y, por otra parte, lo que escapa a la formula, lo que ésta no procesa porque no puede ser calculado, de modo que lo que descarta como impertinente: el coche abrasado, el hijo y el padre muertos, la prótesis dental del hijo incrustada en el cenicero, la grasa del padre recubriendo el asiento; cuerpos arrasados, restos, basura.

Huellas de cuerpos desprendidos de toda articulación significante: su espacio idóneo no es otro -así lo sanciona el acompañante en su ironía, que capta de inmediato la risa de su avisado interlocutor- que los museos y las galerías del arte moderno. De hecho, ¿no se ha convertido la Tate Gallery, por ejemplo, en una suerte de museo de los horrores en todo próximo a las escenografías siniestras del cine de terror contemporáneo? Escenografías de una subjetividad desintegrada, pues ninguna palabra simbólica parece capaz de constituirla y sujetarla.

Disociación absoluta entre los signos y la carne. A un lado, pues, la razón objetiva de los significantes. Al otro, la desmesura siniestra de los cuerpos. Sin mediación simbólica alguna que pueda reunir, integrar uno y otro campo. Ningún lugar, en suma, para una palabra que pueda ser vivida como verdadera y, en esa misma medida, pueda servir de anclaje para el sujeto. Tal es la fractura esquizoide que atraviesa nuestra contemporaneidad.

El estado de bienestar y la razón funcional

De un lado, el de la modernidad, la construcción de un mundo tejido por la razón de la ciencia y abocado a garantizar el confort, la seguridad y el placer de los sujetos que lo habitan.

Tyler: ¿Para qué la salida de emergencia a 10.000 m de altura? Ilusión de seguridad.

Protagonista: Sí, supongo.

Ilusión de seguridad: la sociedad del confort generando un mundo acolchado donde la experiencia real se vuelve imposible.

Tyler: ¿Por qué los aviones llevan mascarillas de oxígeno?

Protagonista: Para poder respirar.

Generalización de la alienación protectora: pérdida de la dimensión de la experiencia: modorra del placer:

Tyler: El oxígeno te coloca. En caso de una emergencia respiras hondo debido al pánico. De ese modo te vuelves eufórico, dócil. Aceptas tu destino. Tyler: Está todo ahí.

Tyler: Amerizaje de emergencia, a 1000 km por hora. Caras inexpresivas, tranquilas como vacas hindúes.

Una sociedad acolchada: de espaldas a lo real, vacía de experiencia.

Pocas imágenes más expresivas del estado de bienestar que la razón funcional persigue: evitar el displacer, generar y distribuir igualitariamente el placer entre la población. ¿No es ese acaso el ideal del actuar racional?

Pero a la vez, de un solo golpe, con sólo un par de imágenes, el film -y el discurso de Durden, que hace suyo- desmonta el carácter imaginario de tal promoción del placer.

El deseo del accidente

De hecho, la cuestión del goce, como una exigencia que se sitúa más allá -y a la contra- de la órbita del placer, emerge como algo urgente, pulsionalmente inexorable, en El club de la lucha.

Pues si su personaje vive en un mundo del todo orientado hacia el placer, esa misma dominancia del placer se descubre como la primera causa de la vivencia de desrealización que experimenta, y que le empuja a buscar el dolor por todas las vías. Es decir: es la suya una búsqueda loca del goce.

Voz narradora: …durante el despegue o el aterrizaje, rezaba para que nos estrelláramos, o para que hubiera una colisión en el aire.

Voz narradora: Lo que fuera.

Frente a la alienación del placer, y en ausencia de vía simbólica alguna que permita al individuo constituir y anclar su subjetividad, la violencia más extrema comparece como la única vía de acceso a la experiencia de lo real, en forma de una descarga pulsional fuera de toda articulación simbólica.

Que suceda algo real: el anhelo de ceñir la experiencia del presente, aunque sea en el límite de la muerte. El deseo del accidente -la conducta suicida- aparece así como la vía desesperada por la que los sujetos de una modernidad vacía de anclaje simbólico tratan de recuperar la dimensión de la experiencia.

Voz narradora: El seguro de vida paga el triple si mueres…

Voz narradora: …en un viaje de negocios.

El juego de la luz en esta breve secuencia asume voluntariamente una retórica de la iluminación como revelación de una nueva dimensión experiencial para el personaje.

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2

Capítulo 4. Inconsciente, psicosis, brote

- Cuando la máquina de simbolizar deja de funcionar

- Oscuros abismos inmediatos

- Sueño, inconsciente, saber

- Del brote al delirio

- Notas

- Oscuros abismos inmediatos

Cuando la máquina de simbolizar deja de funcionar

Pero retornemos al punto de partida de ese proceso de descomposición psíquica de nuestro personaje. En el inicio de su vivencia de desrealización, se encontraba su incapacidad de dormir y, con ella, el desdibujamiento del límite entre el sueño y la vigilia. Señalamos entonces que todo ello estaba en relación con su incapacidad de soñar.

Ahora bien, ¿cómo explicar esa imposibilidad de soñar? Apostemos por la explicación más sencilla: porque algo falla en ese lugar de donde proceden los sueños, es decir, en el inconsciente. Si padece de insomnio, si no logra dormir, es porque el inconsciente, esa máquina de simbolizar de la que proceden los sueños, no funciona.

Y esto es lo más notable: que cuando esa máquina deja de funcionar, cuando el tejido del sueño no puede ser hilado, la realidad pierde su densidad -esa para la que tan bien conviene la palabra real 4– y su vigor, descubriéndose blanda, etérea y, en el límite, imaginaria.

Voz narradora: No podía dormir -eco-.

Voz narradora: Cuando se padece de insomnio nada parece real.

Voz narradora: Las cosas se distancian.

Voz narradora: Todo parece la copia de una copia de otra copia.

Oscuros abismos inmediatos

Pero a la vez, simultáneamente, emergen, en esa realidad que se descubre diluida, imaginarizada, inesperadas hendiduras que se abren a oscuros abismos insondables.

Voz narradora: Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que lo bauticen todo:

Voz narradora: La Esfera Estelar IBM,

Voz narradora: la galaxia Microsoft,

Sólo cuando el travelling de retroceso concluye, descubrimos que ese siniestro universo se localiza en algún rincón de entre la basura que llena la papelera del puesto de trabajo de un personaje que se esfuerza por mantener el control sobre el proceso alucinatorio que acaba de comenzar.

Voz narradora: el Planeta Starbucks…

Las palabras, los nombres propios con los que el personaje -es hora de anotar que nunca nos será dado a conocer el suyo, si es que lo tiene- trata de contener su evanescente universo nombrándolo, muy poco pueden ofrecerle: La Esfera Estelar IBM, la Galaxia Microsoft, el Planeta Starbucks… expresiones genéricas también ellas que nombran infinidad de objetos idénticos, sean ordenadores, latas o vasos de café, como las fotocopias mismas que la moderna tecnología permite reproducir en series inacabables.

Sucede, así, que esa disociación de nuestra contemporaneidad que hemos tratado de ceñir en términos de Modernidad versus Posmodernidad, cuando se manifiesta encarnada en el individuo, cobra la forma de la experiencia psicótica: de un lado, desrealización, desvanecimiento imaginario del tejido de la realidad intersubjetiva; de otro, irrupción, en ese tejido, de hendiduras siniestras por las que lo real -en su manifestación más brutalmente inmanejable: esa que emerge en el brote psicótico- amenaza con destrozar el universo psíquico del sujeto.

Sueño, inconsciente, saber

Ahora bien, si cuando el sueño desaparece la realidad intersubjetiva puede descubrirse tan frágil, si su tejido a la vez semiótico -ese que establece la objetividad de la ciencia como un universo razonable de abstracciones operativas- e imaginario -el configurado por imágenes identificatorias a las que se prende el deseo del sujeto- se manifiesta carente de la densidad que le permita resistir a los embates de lo real -tanto de lo real exterior que amenaza al individuo como de la pulsión real que lo habita-, resulta inevitable deducir que los sueños mismos, por tanto, y el inconsciente del que proceden, constituyen el ámbito de donde la realidad humana obtiene esa densidad que, en su ausencia, se manifiesta inexistente.

O en otros términos: que parece obligado postular la existencia en el inconsciente de ciertos engramas que sostienen nuestra realidad de la vigilia y guía -a la vez orienta y contiene- nuestra experiencia de lo real.

Todo indica que el protagonista de El Club de la Lucha carece de ese saber, pues su experiencia del mundo se manifiesta en esas dos caras en extremo disociadas: una realidad intersubjetiva desvitalizada -no más que una película de signos e imágenes carentes de densidad- y una experiencia de lo real como siniestro y desintegrador. O la alienación absoluta del placer -que, finalmente, se diluye en una nada que ni siquiera puede sentirse- o la brutalidad de un goce devastador. De modo que ninguna vía humana -simbólica- de acceso a lo real está a su alcance. Lo que puede ser formulado también así: su realidad intersubjetiva, por estar absolutamente desimbolizada, está, igualmente, del todo disociada de lo real, de manera que le resulta imposible localizar en ella punto alguno de goce.

Es posible, por eso, dar, de la psicosis, una definición en extremo sencilla 5: sería, en lo esencial, el resultado de la ausencia de esa construcción simbólica que es el inconsciente. Porque el psicótico carece de inconsciente, la pulsión que lo habita no ha conocido la represión originaria que hubiera podido conformarla como deseo y, así, impregnar la realidad de puntos de goce.

Ha faltado en él -tendremos ocasión de constatarlo en la tercera parte de este libro- todo acceso a una palabra simbólica -esa palabra que no se agota en signo objetivado porque ha sido vivida como encarnada, enunciada y dada, capaz, a la vez, de prohibir y de fundar el universo humano del deseo. Por eso, sólo una vía queda al personaje para aproximarse a lo real: la de la violencia, es decir, la de la descarga pulsional fuera de toda articulación simbólica.

Del brote al delirio

Pero sucede que el acto pulsional es ciego. Por sí mismo, sólo conduce a la desintegración -tal es, de hecho, lo que en el brote psicótico sucede: que la pulsión brota haciendo añicos al yo. Y algo de esa índole encuentra su expresión en el film en la escena que realiza la fantasía del accidente aéreo.

¿Cómo es posible que el relato pueda proseguir tras ello? Sencillamente porque, alcanzado ese punto de no retorno, el universo psíquico del personaje comenzará a reordenarse en torno al sucedáneo psicótico de la actividad onírica imposible: el delirio. Y así, al despertar de esta escena en la que el personaje asiste a la desintegración del avión en el que viaja, encuentra, sentado junto a él, a Tyler Durden, quien, con toda precisión, se nombra a sí mismo como la salida de emergencia:

Tyler: “Si su asiento está…

Tyler: … al lado de una salida de emergencia…”

El delirio, decía Freud, es el resultado del esfuerzo del psicótico por reconstruir su realidad psíquica. De hecho, su descripción del proceso seguido por el presidente Schreber cuadra, en este aspecto, de manera sorprendente con lo que el devenir de El club de la lucha nos ofrece:

«El enfermo ha sustraído de las personas de su entorno, y del mundo exterior en general, la investidura libidinal que hasta entonces les había dirigido; con ello, todo se le ha vuelto indiferente (…) El sepultamiento del mundo es la proyección de esta catástrofe interior; su mundo subjetivo se ha sepultado desde que él le ha sustraído su amor.

«Y el paranoico lo reconstruye, claro que no más espléndido, pero al menos de tal suerte que pueda volver a vivir dentro de él. Lo edifica de nuevo mediante el trabajo de su delirio. Lo que nosotros consideramos la producción patológica, la formación delirante, es, en realidad, el intento de restablecimiento, la reconstrucción. Tras la catástrofe, ella se logra más o menos bien, nunca por completo; una “alteración interior de profundo influjo”, según las palabras de Schreber, se ha consumado en el mundo. Pero el hombre ha recuperado un vínculo con las personas y cosas del mundo, un vínculo a menudo muy intenso, si bien el que antes era un vínculo de ansiosa ternura puede volverse hostil.» 6

Lo que, pensamos, puede también ser enunciado así: el delirio es el sueño del que carece el psicótico. Un sueño, sin duda, fracasado, incapaz de soportar el acceso del sujeto a la realidad intersubjetiva. Pero también una construcción psíquica que, por constituir el esfuerzo desesperado del psicótico por construir su subjetividad, constituye el lugar privilegiado donde constatar las piezas esenciales de esa construcción a la que nunca ha tenido acceso.

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2

Capítulo 5. Comienza el delirio

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2

Bilocación, duplicación

Voz narradora: Hacía seis meses que no podía dormir.

En cierto modo, la escisión que está en el origen del delirio que el film nos ofrece ya ha comenzado desde el principio. Su primera manifestación tiene lugar en el plano de la enunciación; pues la voz narradora del personaje, desde un incierto presente, dota a este plano de un vago carácter subjetivo, sugiriendo expresivamente una vivencia de bilocación: él, personaje que narra su historia, desprendido de su cuerpo, se observa a sí mismo en su insomnio.

Hay junto a él, sobre la cama, un teléfono. Resulta evidente que espera una llamada, que aguarda una palabra capaz de guiarle en la ruta del goce. Y porque esa llamada no se producirá nunca, habrá de delirarla creando ese personaje, del que reclama una talla mítica, llamado Tyler Durden.

Voz narradora: Cuando se padece de insomnio nada parece real.

Voz narradora: Las cosas se distancian.

Voz narradora: Todo parece la copia de una copia de otra copia.

En el espacio de esa sala de fotocopiadoras donde todo se repite idéntico a sí mismo y, en esa misma medida, carente de todo rasgo de individualidad, es donde, como forma de resistencia, como esfuerzo desesperado -propiamente delirante- de contener el proceso ya desencadenado de disolución de la realidad en un laberinto de copias, emerge por primera vez, a modo de imagen subliminal, la figura de Tyler Durden.

Y ya, desde ese primer momento, comparece como alguien que se burla de ese universo sometido al reinado de la copia, de la alineación.

La puerta del sufrimiento

Pero el delirio aún no ha cristalizado. La mejor prueba de ello es que el personaje es capaz, todavía, de pedir ayuda.

Protagonista: Por favor, ¿podría recetarme algo?

Así, pide drogas para soportar el dolor que no tiene.

Voz narradora: Tuinal en píldoras rojas y azules, o Seconal rojo carmín.

Doctor: No. Necesita conciliar el sueño de forma natural.

Doctor: Mastique raíz de valeriana y haga ejercicio.

Protagonista: Hey, vamos. Estoy sufriendo.

Pero las drogas que pide sólo son sucedáneos para lo que realmente demanda, un guía en el camino del goce. Y el médico no está dispuesto a tanto: la medicina moderna, funcional, no está en condiciones de responder en ese registro. Para el médico que la representa, nuestro personaje no es un individuo sino un elemento de una serie, la serie de los enfermos. Pero ni siquiera: de la serie de los enfermos imaginarios. En suma, no quiere saber nada de su sufrimiento.

¿De qué sufrimiento, si no sufre? Precisamente: de la carencia del sufrimiento que necesita sufrir.

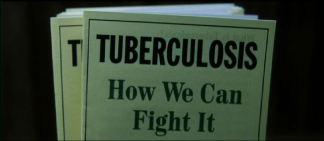

Doctor: ¿Quiere ver sufrimiento? Vaya a una iglesia metodista, los martes por la noche. Visite a los chicos con cáncer de testículo.

Hay que reconocer, en cualquier caso, que el médico, aun cuando se deshace de él, le señala el camino: ¿Quiere ver sufrimiento? Vaya a una iglesia metodista, visite a los chicos con cáncer de testículos.

Y porque el médico no está dispuesto a guiarle más allá en ese viaje, hace falta que Durden aparezca ahí, marcando el lugar, la posición que el médico se niega a ocupar: la del Destinador capaz de implicarse en el destino que da. Pues ésta es la diferencia entre el médico y Durden: que el primero no quiere saber nada de su sufrimiento -del sufrimiento que necesita-, mientras que el segundo sabe de él.

Doctor: Eso sí es sufrir.

Y sigue ese camino. Un camino que tiene que ver con el cuerpo, como lo anota el cartel que encuentra en su trayecto -y probablemente con el cuerpo como carrocería, pues parece tratarse del cartel de un taller mecánico.

La cesta y la bandera

El grupo de cáncer de testículos se reúne en una cancha de baloncesto. Es decir: en uno de los espacios emblemáticos de la virilidad en la cultura norteamericana. Y uno donde todo se decide en el enceste.

La construcción del espacio fílmico se orienta de acuerdo con tal elección: al fondo del set, la cesta y la bandera de la nación. Se trata de un espacio oscuro, con una mancha de luz central: justo bajo la canasta. Como marcando y localizando el lugar desde el que se encesta.

Pero ese es un espacio vacío que constituye, en el plano, un vacío central. Y allí, flanqueado por ese vacío central, incapaz de acceder a él, hay un padre fracasado -castrado, aniquilado- que habla.

Thomas: Siempre quise tener tres hijos. Dos niños y una niña

Thomas: En cambio Mindy quería dos niñas y un niño.

Porque la imposibilidad de encestar determina la puesta en escena, la cámara, en su lento retroceso en travelling, mantiene siempre como referencia central ese espacio iluminado y vacío justo debajo de la canasta donde nadie es capaz de conquistar los puntos necesarios para ganar la partida.

Thomas: Nunca nos pusimos de acuerdo en nada. Bueno, yo… ella…, tuvo su primer hijo la semana pasada. Una niña. Con su… nuevo marido. ¡Joder! Y gracias a Dios me…, me alegro por ella.

Thomas: Porque ella se merece…

Se trata, sin duda, de una metáfora salvaje: la cesta de baloncesto que preside la sesión de terapia enuncia con una crueldad no exenta de ironía la impotencia -la incapacidad de encestar- de los hombres allí reunidos.

Animador: ¡Oooh! Demos las gracias a Thomas por compartir su dolor con nosotros.

Todos: Gracias, Thomas.

Animador: Miro a los hombres de esta sala y observo mucho valor. Eso me da fuerzas.

Una sostenida ambivalencia, en las palabras como en las miradas y los gestos, confunde lo emotivo con lo deseante, introduciendo un vago aroma homosexual en el conjunto de la secuencia.

Animador: Nos damos fuerza mutuamente.

Animador: Ahora es el momento del trabajo en parejas.

Animador: Así que sigamos el ejemplo de Thomas y abramos nuestro corazón sin ningún complejo.

La figura de Tyler Durden se ha deslizado ahí nuevamente en el instante mismo en que el animador de la sesión ha invitado a los participantes a buscar sus parejas para el abrazo. Su presencia, en cierto modo, da rostro, con su actitud burlesca, a ese tono cruelmente irónico que es el de la enunciación del film.

Animador: ¿Podéis encontrar una pareja?

Un gigante castrado

Y así, siguiendo las indicaciones del animador, en un escenario que se conforma sobre las convenciones del baile adolescente de los años setenta -¿no era en el gimnasio donde los jóvenes norteamericanos celebraban sus fiestas de graduación?-, un nuevo padre castrado llega para sacar a bailar a nuestro personaje.

Voz narradora: Y así es como conocí al grandullón.

Voz narradora: Con sus ojos ya envasados al vacío por las lágrimas.

Y uno que avanza hacia él flaqueado, una vez más, por la bandera y la canasta.

Voz narradora: Su andar patizambo, avanzando con pasitos torpes.

Por supuesto, el abrazo tiene lugar sobre la cesta, presidido por la bandera de la nación.

Bob: Me llamo Bob.

Protagonista: ¡Bob!

Un abierto contraste enfrenta la voz afeminada por el tratamiento hormonal y la fuerza del abrazo con el que Bob atrapa al personaje.

Voz narradora: Bob había sido campeón de culturismo. ¿Conocéis ese programa para desarrollar pectorales que se ve de madrugada por la tele?

Voz narradora: Fue idea suya.

Bob: Yo era un culturista famoso. Lo probaba todo, tomaba cualquier esteroide.

El poderoso torso de Bob, curvado sobre el protagonista, determina la curva dominante en la composición del plano -en sintonía, por lo demás, con la de la nuca del hombre que se encuentra al fondo a su derecha- que conduce nuestra mirada hasta la bandera sugiriendo la idea de la derrota de la nación, encarnada en la figura de ese hombre que buscó desesperadamente construir con su cuerpo el espejismo de una imagen de omnipotencia.

Bob: Diabanol, Wisterol… ¡Dios, eso es lo que les dan a los caballos de carreras!

Bob: Ahora estoy en la bancarrota, divorciado. Mis hijos ya son adultos y ni siquiera responden mis llamadas.

Voz narradora: Los desconocidos con esa clase de sinceridad consiguen que baje la guardia.

Bob: Adelante… Cornelius. Puedes llorar.

Y entonces, allí, sometido a ese abrazo, nuestro personaje alcanza un extraño éxtasis liberador, como así lo anota la música monacal que en ese momento emerge en la banda sonora.

Voz narradora: Entonces… sucedió algo. Me dejé llevar. Fue realmente bueno. Me sumí en el olvido. Oscuro, silencioso y completo.

Voz narradora: Encontré la libertad. Al perder la esperanza,

Voz narradora: hallé la libertad.

Cierta clave religiosa, desplegada al modo burlesco, caracteriza la secuencia, como lo confirma la suerte de velo de la Verónica que las lágrimas del personaje hacen emerger sobre la camiseta que cubre los abultados pechos de Bob -lo que también pide ser formulado así: las lágrimas del personaje cobran una forma milagrosa sobre las tetas de dios.

Voz narradora: Ni los bebés duermen tan bien.

¿Qué es lo que ahora le permite dormir? No hay duda, después de todo: el haber logrado, a través del sufrimiento de los otros, acceder a tocar la dimensión del dolor. Y así, por esa vía, acceder a su propia subjetividad a través de la de los otros, esos otros sujetos sujetos a su dolor.

volver al índice general del libro

Capítulo 6. Enunciación, perversión, vanguardia

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2

Parasitando el dolor de los otros

Pero conviene anotar la peculiaridad de esa vía de acceso a la experiencia del dolor. La elección del personaje nada tiene que ver con la de esos miles de jóvenes que en nuestro tiempo, hastiados, no menos que él, del vacío emocional que invade la moderna sociedad del confort, buscan saber del dolor por la vía de la compasión.

En ningún caso es esa la vía del protagonista de El Club de la Lucha, pues él no es capaz de hacer suya la pasión de los otros -¿qué otra cosa, si no, sería la compasión?-; por eso, nada de compasión hay en su rostro.

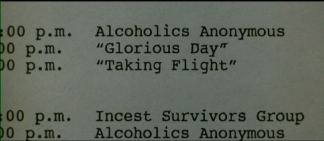

Voz narradora: Me convertí en un adicto.

El ruin gesto de apropiarse de la hoja pública que informa sobre el calendario de los más diversos grupos de autoayuda traduce bien su peculiar modo de relación con el sufrimiento de los otros. Convertido, sin duda, en un adicto, goza de ellos en la misma medida en que parasita su sufrimiento.

Parasita su dolor para, así, tratar de recuperar, de tocar, a través de figura interpuesta, vicariamente, cierta experiencia real 7. Es necesario advertir la estructura perversa de ese acceso al sufrimiento: en las antípodas de la compasión, el sufrimiento al que accede es para él, siempre, el sufrimiento de los otros. Por eso, ningún respeto manifiesta hacia ellos.

Voz narradora: Si yo no decía nada, la gente siempre presuponía lo peor.

Como tampoco lo manifiesta la enunciación del film, que hace suya la mirada interesada pero siempre distante y burlona del personaje.

Voz narradora: Cuanto más lloraban ellos… más lloraba yo.

Si el llanto de los otros desencadena el suyo propio, eso sucede por un mecanismo mimético que excluye la participación en la vivencia que lo desencadena: lo observa todo desde fuera, sin empatía alguna. No se duele, en suma, del dolor de los otros. Tan sólo lo usa para dormir.

Su posición es, repitámoslo, la del adicto: un adicto al espectáculo del dolor de los otros, alguien que, por decirlo así, esnifa dosis de sufrimiento humano. Pues ante ese sufrimiento de los otros, él ocupa el lugar del espectador: su posición es por eso bien semejante a la del -distanciado y despreciativo- espectador de reality-shows televisivos.

O, como él mismo dirá a propósito de Marla, esa inquietante mujer que participa de su misma adicción, ocupa, frente al sufrimiento de los otros, la posición del turista.

Voz narradora: Marla,

Voz narradora: la gran turista.

Voz narradora: Su mentira reflejaba la mía.

Ahora bien: esa ausencia de empatía constituye sin duda el rasgo más evidente del psicópata.

Enunciación y mirada perversa

E insistamos también en este otro aspecto: la enunciación del film se funde con su narrador y protagonista, compartiendo en todo momento su punto de vista. Así, la cámara hace suya la ausencia total de compasión del personaje. Como éste, no manifiesta simpatía alguna hacia el sufrimiento de los otros, sino que observa el drama de esos seres desesperados desde una fría, burlona y mórbida distancia, constantemente bañada de desprecio.

Lo que se traduce expresivamente en sus rítmicos y constantes movimientos, que se desplazan en torno a los individuos sufrientes sin detenerse nunca para concederles el tiempo que podría merecer su dolor 8.

Una mirada, en suma, también ella perversa, que no duda en hacer patente su burla y su disfrute ante la desesperación y la impotencia de América, encarnada en esos padres fracasados, abrazados entre sí en un aroma densamente homosexual.

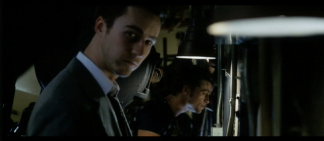

En una secuencia posterior podemos encontrar una explicita confirmación de esto que ahora señalamos. Porque lo que aquí ha sido connotado por el montaje y los desplazamientos de cámara, será enunciado de manera sustantiva cuando descubramos a Tyler Durden trabajando como proyeccionista en una sala de exhibición cinematográfica.

-Y por cierto que la secuencia arrancará mostrando el órgano sexual masculino que de una u otra manera localizaba el déficit de los muchachos del grupo de cáncer de testículos.

Protagonista: Mientras los demás dormíamos, él trabajaba. Uno de sus trabajos por horas era el de proyeccionista.

Pero no simplemente proyeccionista, sino a la vez montador y por tanto, después de todo, cineasta. De manera que la ecuación que liga a Tyler Durden con David Fincher, el director del film, resulta inequívocamente explicitada.

Protagonista: una película normal no va…

Protagonista: …en una sola bobina. Se distribuye en unas cuantas. Tiene que haber alguien…

Protagonista: …en la cabina de proyección para pasar de un proyector a otro justo cuando acaba una bobina…

Protagonista: …y empieza la siguiente. Si lo buscáis, observaréis unas manchas que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla.

Tyler: En la industria las denominamos topos. –the industry, we call them cigarette burns.

Protagonista: Ese pitido es el aviso…

El cineasta, pues, se pone en escena en el interior de su film y, desde allí, se vuelve para guiñarnos el ojo en un bien explícito gesto de complicidad. Pero al hacerlo, nos advierte también, al señalar la mancha casi imperceptible que anuncia el cambio de bobina -llamada topo en español, pero para la que conviene retomar la expresión inglesa, cigarette burns, pues está en relación directa con el cigarrillo que en este momento fuma Durden, duplicando así el guiño humorístico-, del mecanismo subliminal al que el film ha venido recurriendo cuando insertaba subrepticiamente el fotograma de Durden en los lugares más inesperados. Más allá pues del protagonista-narrador, la enunciación del film se reconoce en el lugar del otro, de ese Taylor Durden que comparece como la figura de la rebelión absoluta contra el orden social.

Protagonista: …para el cambio. Cambia el proyector, la película sigue rodando y nadie del público se ha enterado absolutamente de nada.

Tyler: ¿Quién iba a querer esta mierda de trabajo?

Protagonista: Sencillamente porque le ofrece otras oportunidades.

Tyler: Como la de empalmar fotogramas de pornografía en películas aptas.

Protagonista: Y cuando el presumido gatito y el perro valiente con sus voces de famosos coinciden por primera vez en la tercera bobina, os daréis cuenta en un destello de la contribución de Tyler a la película.

Protagonista: Nadie sabe lo que han visto, pero lo han visto.

Tyler: Una suntuosa y enorme polla.

Protagonista: Ni el mejor detective descubriría el trabajito. (en a hummingbird couldn’t catch Tyler at work.)

Por lo demás, lo que ahora Durden hace, insertar el plano detalle de un pene en una película infantil, es prácticamente lo mismo que el propio cineasta hará al final del film, cuando inserte este mismo plano en el instante en que las Torres Gemelas acaban de desmoronarse mientras el protagonista y Marla, finalmente reconciliados, contemplan el espectáculo cogidos de la mano.

La burla de las vanguardias

De manera que el cineasta se burla. Y la suya resume la burla de las vanguardias, una vez que, concluidos los tiempos del relato clásico, se ha instalado en el centro de la industria hollywoodense.

Si estás leyendo esto, el aviso va dirigido a ti. Cada palabra que leas de esta letra pequeña inútil, es un segundo menos de vida para ti. ¿No tienes otras cosas que hacer? ¿Tu vida está tan vacía que no se te ocurre otra forma de pasar estos momentos? ¿O te impresiona tanto la autoridad que concedes crédito y respeto a todos los que dicen ostentarla? ¿Lees todo lo que te dicen que leas? ¿Piensas todo lo que te dicen que pienses? ¿Compras todo lo que te dicen que necesitas? Sal de tu apartamento. Busca a alguien de sexo opuesto. Basta ya de tantas compras y masturbaciones. Deja tu trabajo. Empieza a luchar. Demuestra que estás vivo. Si no reivindicas tu humanidad te convertirás en una estadística. Estas avisado… Tyler

Este aviso firmado por Tyler llena la pantalla en el momento mismo en que el reproductor de DVD termina de cargar el disco del film -y debe recordarse que el lanzamiento comercial más eficaz del film lo fue por esta vía. Una vez más, el nombre del personaje ocupa el lugar de la enunciación a la vez que interpela explícitamente al espectador con un mensaje que se quiere subversivo. Y, un instante después, el aviso se torna borroso hasta desaparecer siendo sustituido por el dibujo esquemático de una cara sonriente.

Un cierto encadenamiento de formas circulares le sigue en coincidencia con la serie numérica -4, 3, 2…- que anuncia el comienzo inmediato del film. Pero a la altura del 2 -dos segundos antes del comienzo, pues-, pareciera que los dientes del proyector cinematográfico mordieran el celuloide e impidieran su arrastre -pero, ¿no nos encontrábamos ante un televisor, reproduciendo un disco digital?-; la imagen queda detenida y, como sucediera en las proyecciones de antaño, el celuloide resulta quemado por la intensa luz que el proyector desprende.

En el lugar del rostro sonriente que se brindaba en espejo burlón al espectador dispuesto ante la pantalla, aparece ahora una quemadura en el centro del campo visual: no se ha escrito el 1 que la serie numérica exigía, pero el deforme círculo de la quemadura escribe el cero del ahora mismo en que el film debe comenzar.

Pero para ello es necesaria la participación activa del espectador, pues él es el que debe pulsar el botón del mando a distancia que activa el comienzo de la reproducción del film en el menú raíz del DVD en el que nos encontramos todavía.

Y en ello, de nuevo, el filo de la subversión encuentra el aroma de la impostura: la movilización convocada en el aviso del comienzo descubre un campo de acción sin duda inmediato pero en extremo recortado. Y, de nuevo, es la burla la que se impone: el título del film aparece tallado sobre una húmeda pastilla de jabón rosa que alguien parece haber usado hace sólo un instante. Sin duda, del mismo jabón que Durden fabrica con grasa humana y que comercializa en las grandes superficies de Nueva York.

La burla de las vanguardias, de nuevo. Pero ya hemos tenido ocasión de señalar en otro lugar 9 que esa burla encierra siempre finalmente un drama del que, quien la manifiesta, no quiere saber nada. En él habremos de adentrarnos en lo que constituye la segunda parte de este libro que, a continuación, va a comenzar.

volver al índice de la Parte 2

volver al índice general del libro

Notas Capítulo 1

2 Jesús González Requena: 2006: Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood, Ediciones Castilla, Valladolid, 2006.

Notas Capítulo 2

3 Descartes: 1641: Meditaciones metafísicas: Porrúa, México, 1972., pp. 55-56

Notas Capítulo 4

4 Algo semejante sucedía a los ángeles de El cielo sobre Berlín (1987) de Wenders, también ellos condenados a un insomnio permanente. La imagen más expresiva de ello era la piedra, presente en el camerino de la mujer, cuyo tacto y peso el protagonista no podía sentir.

5 La concepción de la psicosis con la que trabajamos, resultado de una revisión crítica de la teoría lacaniana de la psicosis (Lacan, Jacques: 1955-1956: El Seminario III: Las Psicosis: Paidós, Barcelona, 1984), puede encontrarse en: Jesús González Requena: Emergencia de lo siniestro, en Trama y Fondo nº 2, Madrid 1997. Véase también, a este propósito, Jesús González Requena: El punto de quiebra del discurso lacaniano, en Trama y Fondo nº 32, 2012. Ambos textos están disponibles aquí.

6Sigmund Freud: (1910) Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente (Caso “Schreber”), traducción de José L. Etcheverry, Ediciones Amorrortu, Buenos Aires, 1991, p. 65-66.

Notas capítulo 6

7 La aproximación parasitaria -y perversa- al dolor de los otros constituye también el tema de partida de El liquidador (1991) de Atom Egoyan.

8 Algo muy semejante podríamos decir del tono enunciativo que reina en Requiem por un sueño (2000) de Darren Aronofsky (2000).

9 Jesús González Requena: 2007: Amor loco en el jardín. La Diosa que habita el cine de Luis Buñuel, Editorial Abada, Madrid, 2007.

volver al índice general del libro

volver al índice de la Parte 2