Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate

1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000

ISBN: 84-95196-16-6

Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013

- El nombre del padre

- Deseo, sueño, delirio

- Lozeau, Lauzon, Lozonne

- El nombre del padre y la interrogación del sujeto

- Una luz fría

- De la lectura a la escritura

El nombre del padre

La voz narradora insiste, en cualquier caso, mientras se suceden las amables imágenes de paisajes sicilianos, en identificarlo todo como un sueño:

«Desde que tuve este sueño, exijo que se me llame Léolo Lozone. Nadie tiene derecho a decir que no soy italiano. Italia es demasiado bonita para no pertenecer más que a los italianos.»

Si el padre es negado por loco y, en esa misma medida, por transmitir su locura, todo conduce al repudio de su nombre: el repudio del nombre de ese padre biológico que es incapaz de sustentar el nombre del padre. Y así, la asombrosa inteligencia de ese niño que trata heroicamente de escapar a la locura designa, con la sorprendente exactitud de su literalidad, la nuclear relación entre la psicosis y la falla en el lugar del nombre del padre.

Surge así un universo imaginario, vuelto totalmente de espaldas a la realidad cotidiana, donde arropar una solución positiva a ese repudio radical que el personaje se ve obligado a realizar de ese nombre que le liga a la locura del padre. De manera que Léolo se dota de un nuevo -pero por ello mismo paródico e insostenible- nombre del padre.

Deseo, sueño, delirio

Lo que le permite, al menos, aferrarse a ese universo otro que construye con su escritura -la voz narradora adulta repite de nuevo las palabras que el niño escribe sobre su cuaderno- tratando de configurar un espacio donde su deseo sea posible:

«Entre mi habitación y Sicilia hay 1.889 kilómetros. Entre mi habitación y la casa de Bianca hay 5 metros 80.

Y sin embargo…»

«Bastan tres palabras para escribir: Bianca mon amour. He tomado el camino más corto.»

Allí, en el universo imaginario de los sueños que su escritura construye, localiza Léolo un objeto ideal para su deseo -de nombre Bianca-, con el cual poder mantener un diálogo que cobra la forma de una canción italiana que flota sobre los paisajes sicilianos:

«Escúchame, tú sabes bien que sólo el sueño es realidad para mí.»

Pero que, después de todo, el diálogo nunca será posible -al pie de la letra: Léolo no mantendrá con ella ninguno a lo largo del film-, que ese objeto y el universo que habita es tan puramente imaginario que nunca podrá encarnarse en la realidad, es lo que puede oírse en la letra misma de la canción que proclama que, para él, Leo Lozeau o Léolo Lozone, el universo imaginario de sus sueños es la única realidad posible.

Creemos cierto, desde luego, lo que Leo afirma: soñar -participar de esa maquinaria simbólica que en el sueño se pone en marcha, esa misma que configura el inconsciente que en el sueño habla- es condición que salvaguarda de la locura. Pero, conviene anotarlo, la eficacia simbólica del sueño tiene como condición su neta diferenciación con respecto al mundo de la vigilia. Cuando tal no sucede, cuando el sueño ocupa el espacio de una realidad vivida como intolerable hasta suplantarla, se convierte, en cambio, en delirio.

Y bien, no es del todo exacto que Leo sueñe: pues esos que él llama sus sueños no proceden del tiempo en que duerme, sino de la vigilia en la que los escribe. No le son revelados, procedentes de ese ignoto lugar, tan distinto al mundo de la vigilia, que es el del inconsciente, sino bien por el contrario, es él mismo -su propio Yo- el que, tratando desesperadamente de evitar su desintegración, los construye.

Podríamos, también, decirlo así: porque no hay en él un inconsciente que hable, porque ninguna trama simbólica lo ha fundado, el personaje trata de dotarse, con su escritura, de eso mismo que le falta. Tal es, después de todo, el movimiento generador del delirio: ese esfuerzo imposible por construir, desde la nada, una trama simbólica que pueda sustentar al Yo frente a los embates de lo real.

Lozeau, Lauzon, Lozonne

En todo caso, que la piedra angular de ese universo imaginario al que el personaje se aferra desesperadamente no es otra que el nombre, es lo que aportará sentido al hecho de que, sólo cuando ha concluido la fabulación mítica del origen, emerja sobre la pantalla el título del film.

Un título que hace suyo, levantándolo como bandera, ese nombre al que el personaje se aferra en su lucha contra la locura. Y, quizás, algo más que eso. Pues éste es también el lugar escogido para hacer presente el nombre del cineasta –“realizado por Jean-Claude Lauzon”- y la dedicatoria del film –“a André Petrowski”.

No es pues en el lugar convencional, allí donde concluyen los títulos de crédito, sino aquí, en el interior mismo del texto, y por eso en un lugar bien acentuado, donde queda escrito el nombre que firma el film, constituyéndose así, también él, en elemento nuclear del texto. Se trata de un nuevo gesto, pues, de afirmación de una enunciación subjetiva, por el que el enunciador del film escribe su nombre –Jean Claud Lauzon- justo detrás de ese otro, Léolo -Lozone-, que es afirmado, a su vez, como negación de otro anterior –Leo Lozeau.

Y, así, el espectador se ve confrontado a una suerte de anagrama fonético: Lozeau – Lauzon – Lozonne. Pues en francés es muy parecida la pronunciación de Lozeau y Lauzon, con lo que el apellido del cineasta parece fundirse, por la vía de la homofonía, con ese otro que el personaje repudia. Además, Léolo, el título del film, se descubre esencialmente emparentado con esos tres apellidos: comparte con ellos tanto la “L” del inicio como las dos “o” que imprimen su particular cadencia sonora a todos ellos.

Pero lo más notable, en el campo de estas homofonías, estriba en el hecho de que ese apellido con el que el personaje se dota a sí mismo, Lozonne, recupera y da sonoridad a la “n” final del apellido del cineasta –Lauzon.

De forma que el nombre que el personaje reclama para sí, el de Léolo Lozonne, hace audible algo que está escrito, a modo de marca muda, impronunciable, en el nombre del cineasta.

Y así, el nombre del cineasta, Lauzon, queda situado en un lugar intermedio entre los dos nombres del personaje: el nombre heredado del que se reniega –Lozeau– y el escogido como alternativa a ese repudio –Lozonne.

Y esto es, finalmente, lo más notable: que cuando se introduce el Lozonne que hace oír la “n” muda del nombre del cineasta, lo que se pronuncia en italiano, Lozonne, puede ser oído en francés -la lengua común del personaje y del cineasta- como Lozeau-ne,

es decir: Lozeau no, no Lozeau.

Es decir, como el enunciado que encierra en sí mismo la negación del nombre del padre.

El nombre del padre y la interrogación del sujeto

De noche, Léolo sale al balcón cubierto de nieve. La imagen, contrapicada, muestra la larga trayectoria de su orín cayendo sobre el patio interior de la casa. Cuando la voz en off de su madre le ordena que regrese a la cama, él, mientras continúa orinando, grita a los cuatro vientos el nombre que él mismo se ha otorgado alzando, al mismo tiempo, su puño cerrado:

«-¡Léolo!, ¡Léolo Lozone! ; ¡Me llamo Léolo!»

Hay algo de maníaco, sin duda, en su actitud y en su gesto, en la certeza con la que invoca para sí el nombre de Léolo. Pero hay también algo de heroico en la proclamación de su protesta contra el dictado de la ley materna que pretende, como pronto sabremos, imponer un control absoluto sobre sus actividades corporales.

Mas lo que limita la dimensión heroica de su rebelión es precisamente lo que nucleíza su posición maníaca: esa recusación del nombre del padre, tan neta que se traduce en la osadía de concederse a sí mismo otro nombre.

De manera que el repudio se impone como afirmación que excluye todo movimiento de interrogación. Y así, a la vez que su Yo se afirma con una certidumbre maníaca -“Yo soy

Léolo Lozone”-, se hace patente la imposibilidad de todo lugar para el sujeto -para ese sujeto que es, antes que nada, interrogación, es decir: para el sujeto del inconsciente. Pues se encuentra ausente la articulación de esa expresión radical de la reflexión humana – ¿Quién soy Yo?– que distingue a nuestra especie en su dimensión trágica.

En otros términos: el automatismo que liga el repudio del nombre del padre con la afirmación narcisista del nombre que él mismo se ha otorgado, no deja espacio alguno para que pueda formularse la interrogación que haría posible la localización del sujeto.

Que el sujeto no se confunde con el Yo es algo que se deduce del hecho de que cualquiera, todos, son, o dicen ser, Yo. Por eso resulta inevitable esa interrogación que desplaza el ser del sujeto del lugar del Yo: ¿quién, o qué, soy Yo en tanto sujeto, en tanto diferente a cualquier otro individuo y sin embargo capaz de decir yo? Sea como fuere, esa dimensión del ser deberá situarse en otro lugar que en el de la cláusula vacía, intercambiable, utilizable por todos, que es Yo.

Es en el contexto de esta interrogación donde el nombre descubre su densidad simbólica. Pues el apellido, el nombre del padre, aparece entonces, en su opacidad de nombre propio, como el lugar enigmático por el que la singularidad del sujeto queda ligada, inscrita en un trayecto de sentido: el del relato de filiación. Por eso el nombre propio y el apellido, el nombre del padre, dan a la interrogación su articulación narrativa, su inscripción en una cadena simbólica de filiación.

Mas nada de eso le es dado a Léolo Lozone. No hay para él nombre del padre, palabra simbólica que pueda anclarle en la cadena de la filiación. Y así, carente de sujeción simbólica, sólo le queda la huida hacia adelante: la afirmación narcisista y maníaca de ese nombre inventado, vacío de peso simbólico, al que el sujeto no puede sujetarse; un nombre, además, en el que, sin saberlo, queda escrita la recusación que le deja fuera del circuito simbólico: Yo soy Léolo Lozone. Yo soy Léolo Lozeau-ne.

Y que nadie parece dispuesto a escuchar la demanda que late en la proclama de Léolo es algo que se percibe de inmediato en las agrias palabras que le devuelve su hermano Fernand, procedentes, como anteriormente las de la madre, del interior de la casa:

«-Cállate gilipollas, y cierra la puerta, coño, que nos vamos a helar.»

Una luz fría

La nieve, decíamos, cubre el balcón desde el que Léolo realiza su proclama. La nieve es blanca -y en eso debe asociarse con ese nombre, Bianca, que nombra al objeto de deseo que concentra las ensoñaciones de Léolo-, pero es también fría: agua helada -y, como sabe quien ha visto terminar el film, Léolo acabará sumergido en una bañera de agua helada. Frente a ese agua helada y por eso fríamente blanca, el cálido amarillo del orín del niño teje una modulación fuertemente contrastada en el plano de los líquidos y de las luces que proseguirá en la secuencia que sigue.

Abandona entonces el balcón y retorna al interior de la casa, recogiendo del suelo de la cocina un libro que tiene por función calzar la mesa.

Pero, en lugar de desvestirse, se abriga con un gorro y unos guantes. Lo hace, desde luego, para protegerse del frío de la nevera, pues se dispone a leer, clandestinamente, bajo su luz. Y así, de la nevera procederá una luz fría y blanca, semejante a la de la nieve.

De la lectura a la escritura

Para protegerse de la locura que le rodea, Léolo lee. Y la dificultad de su esfuerzo se manifiesta en lo extraño del lugar en que lo realiza: el umbral definido por una puerta abierta, pero que no conduce a ningún lugar, pues se abre tan sólo al interior de la nevera. ¿Acaso Léolo trata de protegerse así de cierto calor insoportable procedente del interior de la casa? En cualquier caso, sólo ahí encuentra la luz que le permite entregarse a la lectura y, así, buscar las herramientas con las que organizar su supervivencia:

«No intento recordar las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar.»

«Era el único libro que había en casa. Nunca me pregunté cómo había ido a parar ahí. Era gordo. Las palabras se amontonaban unas sobre otras. Y exigían mucho esfuerzo de concentración para desvelar sus secretos. En casa, nunca había visto a nadie leer o escribir. La tele y los carteles publicitarios invadían mi mente. Al principio, sólo leía las frases subrayadas sin entender demasiado. Recuerdo haber querido dejarlo porque no tenía ilustraciones.»

La voz en off adulta recita a continuación un párrafo subrayado del libro:

«Sólo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama. Mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso.»

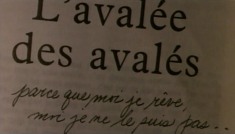

Nos ocuparemos más adelante del discurso que el libro le ofrece. Bastará por ahora anotar que el encuentro con ese libro, el único a su alcance, aparece designado como el comienzo de su actividad de escritura. Una escritura polarizada por la decidida voluntad de construir un mundo donde poder guarecerse de la brutalidad del entorno que le rodea y, así, sobrevivir. Ser. De lo incierto de esa aventura da cuenta el título mismo del libro, que podemos leer cuando el propio Léolo lo cierra:

em>”L’avalée des avalés” -“El valle de los avasallados”. Y, bajo él, escrito a mano por la letra anónima de un lector anterior, ese enunciado en el que se cifra todo el desafío de Léolo: Parce que moi je rêve, moi je ne le suis pas.”

Palabras que, repetidas una y otra vez por la voz del narrador, se desdoblan superponiéndose unas a otras, resonando en la cabeza infantil -cuyo rostro, sin embargo, adopta una conmovedora expresión concentrada que prefigura, en toda su potencia, la actividad intelectual de un adulto. En cualquier caso, a partir de ellas, prolongándolas, se desencadena la escritura de Léolo:

«Había empezado a escribir todo lo que se me pasaba por la cabeza. Los miembros de mi familia se habían convertido en personajes de ficción. Y hablaba de ellos como de extraños.»

Y así, ese niño que enfrentado a una realidad brutal debe, para sobrevivir, escribir como un adulto, con su escritura, sueña. Pero es el suyo un sueño en la vigilia, ya que todo parece indicar que no duerme nunca. Por eso es en el espacio mismo del duermevela, en la intimidad provista por la noche, mientras la madre duerme, cuando él va tejiendo su delirio.

n