Capítulo 1: La construcción de un rito

Capítulo 2. El templo (El hombre elefante)

Capítulo 3. La segunda topología

Capítulo 4. El relato (Vida de un bombero americano, Lirios rotos)

Capítulo 1: La construcción de un rito

- Historia de los textos cinematográficos

- Films Lumière: duplicidad

- De la feria al arte: la construcción de un rito

- Antropomorfización

- 2ª topología: el lugar del inconsciente

- Films Lumière: duplicidad

Historia de los textos cinematográficos

La historia del tan desafortunadamente llamado lenguaje cinematográfico fue, en buena medida -al menos hasta la irrupción de la televisión-, la historia de los esfuerzos por discursivizar y narrativizar -por simbolizar, en suma- lo radical cinematográfico. Por eso la historia del cine puede -y creemos que aguarda- ser concebida como la historia de los órdenes de representación ensayados para articular la pulsión escópica desencadenada por lo radical cinematográfico. Lo que debe obligarnos a tomar distancia de esa concepción al uso que concibe la historia del cine como la historia del nacimiento y del desarrollo de lo que se ha dado en llamar lenguaje cinematográfico. Pues cuando de tal se habla en lo que se piensa es en la construcción de un nuevo código -y de una gramática- destinado a transmitir significados en ciertos procesos comunicativos. Más conveniente sería, en cambio, hablar de una historia de los textos cinematográficos: es decir, de esos espacios de escritura donde los signos se confrontan con lo real de las huellas y donde, de esa confrontación, emerge cierta experiencia de subjetividad. De hecho, toda una serie de operaciones fueron puestas en marcha para someter lo radical cinematográfico al orden de las artes de la representación. Así, los diversos modos de representación ensayados en las artes más antiguas -pictóricas, novelísticas, teatrales- comenzaron enseguida a poblar el cinematógrafo en un proceso de antropomorfización de las huellas cinematográficas; se trataba, en primer lugar, de dominar su singularidad, de someterla al orden del discurso y de la buena gestalt perceptiva.

Films Lumière: duplicidad

En cierto modo, incluso los propios hermanos Lumière, cuya condición cultural les hacía refractarios al mundo de la feria, participaron ya de ese proceso. Pues, desde el primer momento, se retrataban, retrataban su familia y su fábrica, los ámbitos de su identidad y de su dominio. Y, así, se ponían en escena levantando, sobre las huellas del cinematógrafo, una representación al modo de la cultura burguesa de su tiempo. Cuando se atiende a ello, resulta fácilmente perceptible constatar cómo, desde el primer momento, ese proceso de normalización discursiva fue también, simultáneamente, uno de antropomorfización de las huella cinematográfica. Se trataba, en primer lugar, de dominar su singularidad sometiéndola al orden de la gestalt perceptiva. Y por eso mismo, también, de someter la mirada a la economía del placer -el placer de reconocer la buena forma en la que el yo se refleja y afirma. De un lado, pues, imágenes para el placer -imágenes apaciguadoras, buenas gestalts, objetos antropomórficos para la mirada-, mas, del otro, todo lo contrario: huellas para el goce; la mirada como pulsión, más allá del principio del placer: la hendidura, la experiencia del ojo en su pasión por hendir y atravesar la buena forma. Podríamos, pues, formular así esta duplicidad que caracterizó a los primeros años del cinematógrafo: entre el placer de reconocer y el goce de ver más, de desbordar los límites de lo visible; entre la figura y el fondo, entre lo inteligible y lo ininteligible. De modo que el proceso de discursivización de la huella cinematográfica, de su sometimiento al orden de la representación, que se desarrolló a lo largo de los primeros veinte años de la historia del cine exige, para ser correctamente entendido, ser contemplado a la luz de esta duplicidad -y de esta tensión- nuclear.

De la feria al arte: la construcción de un rito

La cultura, la civilización, comenzaba así a reaccionar frente a la brutalidad de esa máquina y de las huellas que congelaba y exhibía. Ahora bien, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo superar esa duplicidad? ¿Qué hacer con la pulsión desencadenada por la máquina cinematográfica? A fin de cuentas, el problema no era nuevo del todo. Sólo lo era la nueva materia en la que se manifestaba -y, quizá eso sí, la especial violencia que la caracterizaba. Por eso la vía no podía ser otra que la que la cultura había seguido tantas veces en sus esfuerzos por contener lo pulsional, dominarlo y conducirlo hacia una salida simbólica, humanamente productiva. Era necesario, por tanto, crear un espacio donde la conciencia pudiera aprehenderlo, contenerlo y apropiárselo. Pues la conciencia no puede ceñir directamente el momento de la descarga pulsional: existe siempre un desfase inevitable entre el momento de la descarga y el del acto de conciencia que la acusa. Era necesario, en suma, crear un espacio de conciencia para esa emergencia pulsional. Es decir, un texto: un dispositivo cultural, simbólico, destinado a contener y elaborar la pulsión, convirtiéndola en deseo. Un espacio simbólico, tejido por el lenguaje y así destinado a articular la pulsión a través del orden de los significantes: demorarla, elaborarla, ceñirla en un orden simbólico que permitiera contenerla y articularla, es decir, escribirla como deseo. Y así constituir, frente a ella, el espacio de una subjetividad. Un texto, en suma, destinado ya no a elaborar una descarga pulsional exterior a él, sino uno destinado a enmarcarla y ceñirla en su interior. Es decir: un rito. Debemos pues llamar la atención sobre un fenómeno antropológico en extremo relevante que, sin embargo, ha tendido a quedar difuminado: el hecho, tantas veces reconocido, de que el cine de la feria coincidió con el emergente reconocimiento social del cine como arte significaba, muy exactamente, el proceso de conversión del cinematógrafo en un fenómeno ritualizado. Por eso, cuando el nuevo rito comenzó a nacer, el cine dejó de ser asociado con sus inventores y con sus camarógrafos para pasar a ser identificado con sus artistas -cineastas, actores-, es decir, en cierto modo, con sus nuevos sacerdotes. Resulta obligado llamar la atención sobre ello porque si en los primeros tiempos de la teoría cinematográfica predominó la reivindicación del cine como un arte, a partir de cierto momento -paradójicamente cuando esa reivindicación se vio realizada hasta el extremo de quedar sancionada con su entronización en los museos y en las universidades-, la teoría del cine, queriéndose más cientifista, tendió a deshacerse de la siempre enojosa, para el pensamiento positivo, cuestión del arte: los teóricos y los historiadores pasaron entonces a pensar el fenómeno cinematográfico en términos sociológicos o ideológicos, quedando con ello desdibujado el hilo esencial del que dependía la posibilidad de entroncar al cinematógrafo en la historia general de los textos artísticos que no era otro que el que obligaba a concebir la historia del cine como la de la construcción del último gran espacio ritual de occidente.

Antropomorfización

Involuntariamente, Vida en sombras nos ha ofrecido la mejor explicación del primer paso, el decisivo, para que ese proceso pudiera comenzar. El gesto de pudor al que Llobet Gracia se vio obligado a recurrir para poner en escena su origen asociándolo al origen mismo del cine, en la medida en que implicaba necesariamente a su madre en tan intenso momento emocional, le condujo, como señaláramos en su momento, a introducir un tabique que todavía no podía estar ahí: ese mismo que, sin embargo, habría de aparecer más tarde para iniciar el proceso de reconversión del especio cinematográfico a lo que constituirá su segunda gran topología, una ya no ferial sino modelada sobre el espacio de la escena a la italiana -sobre el espacio teatral canónico, en suma. Puede pensarse este proceso como el de un escamoteo de la realidad tecnológica –y maquínica- del cinematógrafo destinada, como tantas veces se ha dicho, a producir un ilusorio efecto de realidad. Pero probablemente esa sea una visión en extremo superficial que sólo nos lleve a enmascarar la complejidad de la nueva experiencia psíquica que el cine -ya no el cinematógrafo– estaba poniendo en marcha. Pues la presencia visible y totalmente enfrentada a la pantalla de la máquina cinematográfica, esa cámara-proyector cuya otredad radical -literalmente a-humana- se encontraba tan extrañamente asociada a su capacidad de restituir buena parte de las condiciones del proceso perceptivo humano, desplazaba a su espectador como sujeto perceptivo de las huellas que la pantalla le daba a ver. Veremos más adelante cómo la ocultación de la máquina será, en este sentido, un paso decisivo para la puesta en funcionamiento del proceso de identificación narrativa sobre el que se levantará el relato clásico. Pero por ahora debemos conformarnos con constatar el primer paso que conduciría hasta allí. Tiene que ver con la humanización -propiamente: antropomorfización- del dispositivo cinematográfico, lo que sólo era posible en la medida en que el espectador lograra apropiarse, como perceptivamente suyas, de esas huellas que la pantalla le ofrecía. Evidentemente, tal proceso de antropomorfización era inmediatamente obstaculizado por la presencia de la máquina cinematográfica. Remover tal obstáculo exigía ciertas transformaciones que afectaban tanto al tejido del film como a la configuración del ámbito espacial en el que tenía lugar su visionado. En primer lugar, desde luego, la supresión del showman: su tarea sería pronto asumida por los textos escritos insertados entre las imágenes del film. Simultáneamente, la normalización de la sala bajo el patrón del teatro a la italiana -es decir: un espacio investido por las propiedades rituales del teatro. El espectador quedaría a partir de entonces ubicado frente a la pantalla en una posición perspectivamente centrada, a la vez que la imagen que ésta ofrecía era configurada por los códigos de la representación ya constituidos por las artes más antiguas -a través de las conocidas regulaciones del encuadre, la composición, distancia focal, la iluminación, etc.

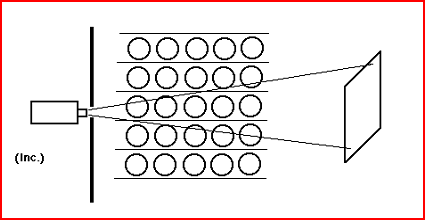

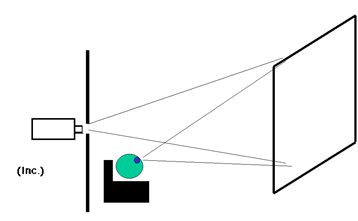

Por eso, el factor determinante en la configuración del nuevo dispositivo estribaba en la ocultación del proyector cinematográfico: todo un tabique fue levantado para invisibilizar su presencia, de manera que ésta quedara reducida a los destellos de luz procedentes de una pequeña ventana situada a espaldas del espectador. Resulta notable, por lo demás, que el proceso de ocultación que en ese momento decisivo de la historia el cine tuvo lugar dejara su huella en el ámbito del léxico con el que nombramos esa misma transformación. Pues si a propósito del periodo ferial todo nos invita a usar la expresión cinematógrafo, una vez que salimos de allí para instalarnos en esas nuevas salas cinematográficas que encuentran su filiación en la noble tradición teatral es la palabra cine -o cinema– la que comenzará a ser empleada, como si la terminación excluida –tógrafo– quedara vedada como la maquina cinematográfica misma. Así emplazado ante la pantalla, el Yo del espectador reconquistaba su centralidad perceptiva. Y, simultáneamente, la ordenación de la huella cinematográfica de acuerdo con los patrones plásticos de las artes de la representación precedentes coadyuvaba a la construcción de un mundo antropomórfico, perspectivamente estructurado y organizado para el centro visual que había de ser ocupado por el nuevo espectador.

Capítulo 2. El templo (El hombre elefante)

volver al índice de la 2ª Parte

El hombre elefante y el cinematógrafo/cine

Y bien, ¿no es algo de esa índole lo que, a partir de un momento dado, comienza a suceder en El hombre elefante?

Niño: ¡Cómo apesta!

Mensajero: Busco a Frederick Treves.

Mensajero: Por favor, señora.

Mrs. Mothershead: Mandaré llamarlo. ¡Enfermera! Señor Treves, es…

Treves: Sí.

Al menos, algo especialmente llamativo hay en esa tela de saco que enmascara al monstruo. Y es que, contra lo previsible, la abertura que le hace posible la visión no tiene forma de círculo, sino de rectángulo.

Un rectángulo que no puede por menos que recordarnos a ese otro rectángulo que, en el momento en el que el cinematógrafo abandona la feria para acceder al espacio del teatro, constituye la abertura por la que emerge el haz de luz que alcanza la pantalla.

De modo que la máscara que vela el interior monstruoso de El hombre elefante se descubre entonces como el correlato del tabique que, en ese nuevo espacio, esconde esa otra presencia monstruosa que es la del proyector cinematográfico.

En el contexto dramático de la película, esa primera máscara es, desde luego, demasiado poco: algo que incluso parece subrayar la monstruosidad de lo que queda escondido bajo ella. Mas, al mismo tiempo, es ya mucho con respecto al estado habitual de John Merrick en la feria donde, enjaulado, su monstruoso rostro desnudo es entregado a la mirada de los espectadores por unos pocos peniques. Por lo demás, esa primera máscara constituye ya, por tanto, la condición elemental de la emergencia de un espacio interior, como, después de todo, sucede en todo ser humano: el aprendizaje de los códigos gestuales es también el proceso de la construcción de la máscara social a través de la cual el individuo -siempre en cierto modo monstruoso, dada su radical e irreductible singularidad existencial- aprende a velar sus emociones más íntimas y, en esa misma media, a configurar un espacio de intimidad, en cuanto tal necesariamente reservado de la mirada de los otros.

Redención teatral

Pero, desde luego, no basta con eso, es necesario más. Es necesario que haya textos que permitan configurar y amueblar ese naciente espacio interior. Y hacen falta espacios ritualizados donde esos textos puedan alcanzar su máxima pregnancia. El acceso a uno de esos espacios es otro de los momentos decisivos en el proceso de humanización de John Merrick, como lo fue igualmente, con mayor o menor dificultad, en el del espectador del cinematógrafo -y el del cinematógrafo mismo que lo configuraba.

Templo

Y es así como poco a poco, no sin dificultad, va cuajando el espacio interior del sujeto como recinto sagrado -¿cómo si no hubiera podido nacer, en el inhóspito mundo de lo real, la noción de dignidad humana?-, objeto de una cuidadosa y esforzada construcción de la que constituye la mejor metáfora la maqueta del templo que John Merrick construye deduciéndola del escaso fragmento visual que la ventana de su cuarto le permite ver de la iglesia que se levanta frente a ella.

Es allí, al pie de esa maqueta una vez terminada, donde el hombre elefante escribe por primera vez su nombre humano, John Merrick, confirmando así que ha podido, finalmente, hacerlo suyo. Lo que exige, sin duda, algo más que una máscara y un espacio ritual: es necesario igualmente un relato, pues sólo con él puede instalarse en el individuo esa matriz de sentido que le permite, verdaderamente, ser -es decir: ser un sujeto.

Capítulo 3: La segunda topología

- 2ª topología: un preciso descentramiento

- El desdoblamiento que constituye la estructura de la subjetividad

- Identificación: cámara / personaje

- Eclipsación, represión, normalización teatral

- Film d’Art

- Notas

- El desdoblamiento que constituye la estructura de la subjetividad

volver al índice de la 2ª Parte

2ª topología: un preciso descentramiento

Es probable que a estas alturas nuestro lector piense que hemos llevado demasiado lejos la comparación entre el proceso de humanización que describe El hombre elefante y el que vivió el cine cuando comenzó a convertirse en el arte del siglo XX. A fin de cuentas, se pensará, John Merrick es una persona y el cinematógrafo, en cambio, una cosa. Y es cierto, desde luego, pero con algunas salvedades que no dejan de ser notables. En primer lugar que Merrick está del todo reducido, en el universo de la feria, al estado de cosa. Y por otra que el cinematógrafo, siendo una máquina, posee extrañas propiedades -de las que depende su poder turbador- notablemente semejantes a algunas de las que caracterizan a los seres humanos. Muy concretamente: como el ser humano, el cinematógrafo acusa, graba las huellas de lo que sucede en su entorno. Por lo demás, el cine es más que la máquina de captura y proyección de esas huellas: es también la pantalla donde esas huellas se restituyen y ese lugar de la mirada que el espectador ocupa para contemplarlas. Y este conjunto -que constituye un dispositivo desplegado de acuerdo a cierta topología- nos devuelve una notable exteriorización de la psique humana. Hemos señalado ya cómo en la nueva configuración espacial del dispositivo cinematográfico, una vez que se introdujera el tabique ocultador del proyector, el espectador quedaba perspectivamente centrado con respecto a las imágenes -cada vez más perspectivamente configuradas- que la pantalla le ofrecía. Pero es necesario añadir que esa nueva centralidad no era, sin embargo, total: de hecho el espectador no podía situarse del todo en ese centro perspectivo que sólo el proyector ocupaba, sino tan sólo en su área de expansión, en cierto lugar intermedio entre el proyector y la pantalla. Este sólo parcial centramiento, es decir, este relativo descentramiento, si bien resulta invisibilizado por la estructura del dispositivo que venimos de describir, no deja de permanecer presente. Y no puede ser ignorado a la hora de explorar la experiencia visual a la que esa nueva disposición convoca a su espectador. Pues el proyector, ahora oculto, sigue, no obstante, estando ahí: en un lugar y en una posición que, por su posición a la vez oculta y decisiva, bien puede ser reconocido como una suerte de inconsciente topológico de la sala cinematográfica y del nuevo rito que, en ella, comienza a nacer. Y así, ese lugar, ahora invisible, el de la máquina cinematográfica -insistamos en ello, lugar donde se fijan improntas, huellas ásperas de lo real-, pasa a quedar localizado para el espectador, en su invisibilidad, como un lugar interior. Y, simultáneamente, el haz de luz emergente de ese espacio interior comienza a ser percibido como cifrado, es decir, simbolizado. De modo que, frente a ese inconsciente que el proyector escondido localiza, el lugar que el espectador ocupa en el patio de butacas puede ser reconocido como el lugar del Yo: el lugar donde el individuo se reconoce, en el proceso perceptivo, como equivalente a lo que reconoce en su campo perceptivo. Por eso se identifica con las figuras que llenan ese campo perceptivo que la pantalla configura y realiza. Así, la sala cinematográfica clásica nos devuelve una de las mejores y más expresivas topologías del aparato psíquico; pues si el individuo se reconoce, como sujeto perceptivo, en tanto Yo, sabe que la verdad emocional de ese acto de reconocimiento tiene que ver con otra dimensión de su ser sujeto: la de ese sujeto experiencial que es el sujeto del inconsciente y que está configurado por las huellas -las heridas y los desgarros- cuya memoria, tantas veces inaccesible, queda depositada en un lugar interior siempre desplazado del yo-consciencia que tiende a ignorarlos.

El desdoblamiento que constituye la estructura de la subjetividad

Una escena notable de El hombre elefante nos permite entender todavía un poco mejor ese desdoblamiento que constituye la estructura misma de la subjetividad humana.

Cuando el director del hospital comunica a Merrick la decisión de la Junta Directiva de otorgarle el derecho a vivir permanentemente en su habitación del centro, le hace entrega de un sofisticado maletín con todas los instrumentos que un caballero inglés de su época podía necesitar para su aseo y cuidado personal -es decir, en suma: para la construcción y el mantenimiento de su máscara social.

El espectador no puede por menos que sentirse conmovido ante el entusiasmo con el que Merrick lo contempla mientras, bastón en mano, ensaya las frases de cortesía que se suponen obligadas en los caballeros de su tiempo. Ingenua manifestación del narcisismo del Yo que se fantasea reconocido, homologado, como uno más entre los suyos. Sin embargo, simultáneamente, el espectador no puede dejar de contemplar la singularidad irreductible de Merrick, eso que el film localiza como su condición monstruosa y que anticipa los nuevos sufrimientos que, necesariamente, le aguardan. Obviamente, tanto más se instala narcisísticamente en su máscara social, tanto más olvida ese ser diferencial que existe tras ella, por más que en ello estribe lo más radicalmente auténtico de sí mismo.

Y bien, el espectador que se sienta en la butaca que el cine le ofrece y que se identifica con las figuras que la pantalla le brinda como lugares de afirmación narcisista, ¿acaso no sabe -y, por lo demás desea- que determinadas experiencias dolorosas, violentas, traumáticas, le aguardan en un momento dado del visionado del film? Pues todo relato posee su punto de ignición -su clímax, su momento de catarsis-: el espectador lo sabe tanto como pretende ignorarlo -son las dos caras del contrato narrativo que implícitamente suscribe. Pero sobre todo: cuando eso llega, cuando el momento ardiente del desgarro irrumpe en la pantalla, por más que proclame que no es más que ficción lo que contempla, no puede por menos que reconocerlo como algo -emocionalmente- verdadero. Y es que en cierto modo lo que ve le devuelve la memoria de cierto desgarro propio que conserva olvidado en el interior de su inconsciente.

Que yo esté donde ello estuvo. Este célebre enunciado al que recurriría Freud 1 para nombrar lo que en la experiencia psicoanalítica sucede, nombra igualmente bien lo que tiene lugar en la experiencia a la que el cine clásico convoca: ubicado en el lugar del Yo, el espectador choca con imágenes que le devuelven la memoria inconsciente de su propio desgarro. Y la topología de la nueva sala cinematográfica facilita el reconocimiento de eso que vive como propio. Pues las imágenes que ve sobre la pantalla proceden de detrás de él, de un punto interior que se encuentra detrás del órgano mismo de la percepción, en cierto lugar interior desplazado del yo y de la conciencia. De un lugar interior, en suma, en cierto modo semejante a ese otro lugar interior, escondido, que es el del proyector.

Identificación: cámara / personaje

Se ha hablado, para tratar de describir el funcionamiento del nuevo dispositivo cinematográfico, de la puesta en marcha de un proceso de identificación del espectador con la cámara -Christian Metz-; 2 pero probablemente, al menos tal es lo que se deduce de las consideraciones que acabamos de realizar, consista en todo lo contrario. Pues todo proceso de identificación imaginaria es eminentemente antropomórfico, mientras que la cámara, como el proyector, es, en cambio, una máquina absolutamente no antropomórfica -y, en esa misma medida, monstruosa-, cuya mera presencia bloquea necesariamente todo proceso de identificación. Por eso, la antropomorfización de la imagen cinematográfica -su configuración como imagen potencialmente identificatoria para el Yo del espectador- exige la eclipsación de la cámara/proyector. Sólo así, una vez ocultada su presencia, todo, en la sala como en la pantalla, tiende a configurarse sobre el centro perceptivo que el espectador ocupaba y para el que se ofrece una imagen bien clausurada y compuesta sobre el modelo de la escena teatral a la italiana -que en un primer momento era el del cuadro-escena, no todavía la de la planificación, tampoco la del plano-secuencia-, donde todo se disponía para la mirada de su espectador.

Eclipsación, represión, normalización teatral

Pero esa eclipsación de la cámara/proyector habría de alcanzar el carácter, en un segundo momento, de una auténtica represión. Pues ya no sólo quedaría invisibilizada su presencia, sino que sería objeto de una muy precisa prohibición: aquella según la cual el actor no debería mirar hacia allí. Sin duda, esa prohibición fue condicionada por la progresiva configuración narrativa de buena parte de los films, pues de hecho careció casi siempre de vigencia en el ámbito de las imágenes de actualidad. En un principio, por tanto, no se trataba más que de la incorporación de una de las convenciones habituales del teatro de la época, en el que la mirada al espectador era evitada para así intensificar el efecto de verosimilitud de la narración teatral. Todo parecía conducir sin más a una plena normalización del visionado cinematográfico y de su dispositivo espacial sobre el modelo narrativo teatral. Pero, en el contexto cinematográfico, esa prohibición obtenía una nueva significación: no solo alcanzaba al espectador sino necesariamente también al proyector. El precio de tal normalización era, por lo demás, alto, pues, como en el cine ferial se había confirmado tantas veces, esas miradas que desde la pantalla, y a través de la cámara, llegaban hasta los ojos del espectador, constituían uno de los atractivos primarios de aquel espectáculo -el tren que se me echa encima, la mirada y el disparo que el forajido de Asalto y robo de un tren realiza sobre mí… Además, la continuidad de la narración teatral condenaba a la cámara a la inmovilidad determinada por el cuadro-escena, quedando así suprimida su movilidad tanto como la rápida sucesión de imágenes mostradas desde lugares diferentes que caracterizaba al texto cinematográfico ferial -recordemos nuevamente que entonces no existía la unidad film tal y como la concebimos hoy; como ya hemos señalado, los espectáculos del cinematógrafo ferial consistían en la sucesión de diversas y en extremo variadas imágenes fragmentarias que carecían de toda pretensión de clausura. Un precio, por tanto, demasiado alto: tal ordenamiento teatral, si no suprimía la presencia de la huella -¿no consiste hoy uno de los más intensos atractivos del cine de Méliès, por ejemplo, la presencia bien evidente de las huellas de esa tramoya escenográfica que sustentaba sus representaciones, no menos que la de los cuerpos que, con extremo desenfado, las poblaban?-, neutralizaba la pulsión escópica que el cinematógrafo había desencadenado.

Film d’Art

Tal fue la primera gran reacción que la cultura institucional hubo de ensayar ante el cinematógrafo ferial. Frente a la caoticidad visual del espectáculo de feria, el Film d’Art afirmaba un único punto de vista teatralmente pautado: el de un espectador teatral confrontado a una representación ejemplar, canónica, pletórica de significado. De ese modo, los códigos teatrales invadieron la textura cinematográfica hasta casi asfixiar la matericidad de su huella. O en otros términos: frente al grado cero de la representación carnavalesca, el grado máximo de la representación teatral canónica. Y simultáneamente: frente al vértigo perceptivo que constituía el núcleo de la excitación del espectador de la feria, el Film d’Art afirmaba al espectador culto en el dominio cognitivo de los signos, homologados por la tradición teatral, que el teatro filmado le ofrecía. Capítulo 4. El relato (Vida de un bombero americano, Lirios rotos)

volver al índice de la 2ª Parte

Montaje alterno, suspense, relato

Mas no fue ésa la vía del cine norteamericano. Pues éste, lejos de dejarse fascinar por el prestigio de la tradición teatral o por los artefactos de cartón piedra del colosalismo italiano, supo buscar una vía de formalización capaz de no renunciar a la viveza de la huella cinematográfica: no sólo siguió en la calle e incluso se desplazó a lugares aún más abiertos, sino que a la vez, y sobre todo, comenzó su propia senda narrativa.

Pero no fue, contra lo que tantas veces se ha afirmado, de la tradición literaria de donde el cine norteamericano adquiriría sus usos narrativos, sino de un ámbito mucho más inmediato y directamente ligado a la cultura popular de su tiempo: el music-hall con sus situaciones narrativas breves y simples y con sus intensos golpes de efecto escénicos 5. Y, sobre todo, del propio cine, en tanto se resistía al ámbito escénico y se desarrollaba en el abierto espacio urbano o en los vastos territorios del Oeste.

Pero ya no se trataba del montaje azaroso del cinematográfico ferial, resultado de la combinación aleatoria de los múltiples fragmentos espectaculares que constituían sus primitivas sesiones, sino de uno ordenado por un principio de alternancia que procedía del conflicto en tanto estructura nuclear del relato.

En su inicio, el emergente montaje del cine norteamericano no respondía todavía a una voluntad de decir, de articular un discurso significante, sino más bien a la de potenciar sus efectos espectaculares. Las persecuciones del cine cómico señalaban, en este sentido, la que sería su vía. O dicho en otros términos: no se trataba tanto, en un primer momento, de articular un discurso, de desplegar cierta significación narrativa, sino de intensificar esa emoción vertiginosa que había sido localizada en la experiencia del cinematógrafo ferial.

No era, por tanto, la significación lo que estaba al mando, sino el suspense: la focalización de la tensión narrativa en la expectativa de algo que había de suceder. Tal era la estructura que pautaba la alternancia entre el perseguidor y el perseguido y la intensificación misma de la persecución a través de un mecanismo de aceleración: planos cada vez más breves y más próximos, anticipando y demorando a la vez un punto de resolución en el que la persecución cesaría para alcanzar finalmente su desenlace. De manera que esa alternancia escribía una colisión que se anunciaba y se demoraba a la vez: estaba, por tanto, focalizada por un punto de ignición.

Por esta vía, el cine norteamericano fue adquiriendo conciencia de su otra gran dimensión matérica: junto a la de la huella de las cosas, la de la huella misma del tiempo. Así, el montaje fue, en primer lugar, montaje alterno; mas, por su propia disposición, devenía necesariamente significante: la oposición entre las imágenes del perseguidor y las del perseguido permitían la articulación de un eje semántico: el débil frente al fuerte, el bueno frente al malo…

Un punto de ignición regía y focalizaba ahora los segmentos -los planos, pues ya podemos hablar, en rigor, de tales- que se sucedían sobre la pantalla. En él, pues, quedaba localizada la violencia que constituía el núcleo mismo del espectáculo.

Y en la misma medida en que esa violencia ya no campaba de manera desordenada, como sucediera en el cinematógrafo ferial, por los diversos fragmentos que se sucedían, sino que, a través de la colisión entre los sucesivos planos alternos, se anunciaba y se demoraba a la vez, siendo objeto de una elaboración a la vez emocional -suspense- y significante, resultaba acotada, localizada y en esa misma medida ceñida -y simbolizada- por la escritura.

Estaban puestas ya, por tanto, las bases de un proceso de ritualización narrativa de la violencia espectacular. No puede extrañar entonces, dado el contexto popular en el que el proceso tuvo lugar, que las narraciones que lo invistiesen poseyeran la simplicidad característica de los relatos míticos: relatos elementales destinados a construir un campo simbólico en torno a un punto de ignición donde la violencia -la lucha, el sexo y la muerte- aguarda. Pues lo que se juega en el núcleo de todo mito, como de todo rito, es la relación del hombre con lo real. Su dimensión traumática esencial -esa violencia nuclear, pulsional, que desarticula todas las previsiones y todos los cálculos de la conciencia-, pero a la vez, también, la palabra-promesa que la cifra: que funda la subjetividad como promesa de un relato.

El rito encontraba su mito (Vida de un bombero americano)

El proceso de esa emergencia puede reconocerse en sus más primarias modulaciones -en los tanteos mismos de su surgimiento-, en el célebre film de Porter Vida de un bombero americano (Life of an american fireman, 1903).

Si es cierto, como Noel Burch ha afirmado, que este film se exhibió primero ofreciendo de manera separada las escenas del interior y del exterior de la casa en llamas, hubo de descubrirse enseguida que era posible elaborar, configurar mejor el deseo del espectador montando en paralelo fragmentos de una y de otra.

Se creaba así un espacio textual cuyo tempo era polarizado por la demorada proximidad de un punto de ignición: una casa en llamas, una mujer en peligro en su interior, un bombero que corre en su rescate. Tales son los sencillos elementos que configuran una de las primeras escenas primordiales de la historia del cine: el texto cinematográfico se configura así como un espacio mítico y ritual, a la vez heroico y sacrificial.

La casa comparece como la metáfora por antonomasia del cuerpo de la mujer. Y se trata esta vez de una casa en llamas -el punto de ignición es aquí bien literal-: cierto goce, en el límite mismo de la muerte, frente al que emerge, a modo de San Jorge con su lanza, es decir, con su hacha primero y luego con su grandiosa manguera, el heroico bombero dispuesto a hacer frente a esas dos figuraciones de lo femenino: la bella mujer en peligro y el monstruo de las llamas mismas que amenazan con devorarla.

En torno a ese núcleo en ignición habría de configurarse, pues tal es lo propio del rito, un campo simbólico: en torno al fuego, la articulación elemental de una simbólica de lo masculino y lo femenino: el Héroe y la Mujer. Lo femenino: la casa y sus umbrales; la mujer como el objeto del deseo y la residencia del goce. Lo masculino: el hacha y la manguera; el héroe: protagonista del acto que afronta ese goce y a la vez sujeta a la mujer.

Así, el rito encontraba su mito, de modo que en el contexto de este espacio simbólico, el suceso espectacular, sin perder su potencial de excitación, quedaba redefinido como acto simbólicamente necesario.

Y, en esa misma medida, el texto cinematográfico, en tanto configurado como un espacio simbólico, construía, para quien lo contemplaba, algo más que el lugar de un espectador -de alguien cuya pulsión era suscitada por el espectáculo-: el lugar de un sujeto, en tanto esa pulsión era cifrada por el mito y, así, articulada como deseo.

Del montaje alterno al plano / contraplano

Aunque no resulta evidente a primera vista, el procedimiento de configuración de la puesta en escena a través de la planificación -es decir: de la segmentación de la unidad escénica en planos de diferente escala y de diferentes angulaciones- que habría de desarrollarse rápidamente en los años sucesivos fue el resultado de la generalización del principio del montaje alterno: pues para que la segmentación fuera en sí misma posible, es decir, legible – a pesar de la fractura que introducía en el fluir visual de la imagen-, era necesario solventar previamente el problema de la continuidad. Y esto era lo que el montaje alterno había demostrado: que la conexión narrativa de las imágenes podía constituir el hilo que soldara esa fractura del flujo visual; la dialéctica entre las imágenes del perseguidor y del perseguido, ligadas por la conexión narrativa generada por la situación misma de la persecución, permitió el paso a una dialéctica más amplia en la que esta quedaba subsumida: la dialéctica del plano / contraplano en la que uno y otro se ligaban por nexos narrativos que garantizaban su continuidad en términos a la vez temporales y causales; el plano del que habla exige el contraplano del que escucha o responde como la causa genera y anuncia el efecto; igualmente, el plano del que mira demanda el contraplano del objeto mirado, el plano de la pistola que dispara convoca el contraplano del cuerpo que se desploma…

Emergía así un universo cohesionado sobre esas relaciones de índole narrativa, de manera que la serie de planos y contraplanos se percibían copartícipes de un mismo espacio narrativo y, por ello, espacialmente reversibles: fragmentos correspondientes, alternos, de un mismo universo que se desplegaba de manera lógicamente legible ante la mirada del espectador.

Una vez configurado éste, el procedimiento de la planificación pudo expandirse incluso más lejos de lo que la lógica del plano / contraplano permitía deducir: se hizo entonces concebible que todo movimiento y todo acto fuera, en sí mismo, analizable y segmentable en los momentos que lo constituían.

El montaje quedó así configurado como el principio de ordenación de la puesta en escena bajo el dictado de la lógica narrativa. La sistemática de los raccords -de espacio, objeto, mirada, movimiento, etc.- permitía no sólo suturar los planos para producir un universo narrativo homogéneo (Burch 6), sino también, a la vez, introducir un sistema de orientación de la mirada del espectador en la imagen: la duración del plano quedaba establecida por el tiempo necesario para la lectura de su información narrativa -, a la vez que su lectura por el espectador era regida por el motivo que articulaba el raccord y, en sentido más amplio, por la expectativa narrativa a la que éste respondía.

Dialéctica del punto de vista y deslocalización

Esta nueva movilidad de la cámara, en tanto pretendía, a diferencia de lo que sucedía en el cinematógrafo ferial, ser compatible con el ordenamiento narrativo de la experiencia visual, daba una nueva importancia a la prohibición de la mirada a la cámara. Pues una vez que se había renunciado al encuadre-escena y a su frontalidad característica, una vez que la cámara se introducía en el interior del universo narrativo, la posición del espectador en la sala resultaba, en cierto modo, deslocalizada. Pues los diversos planos en los que la escena era segmentada, para poder ser percibidos como segmentos reintegrables de una totalidad, debían remitirse los unos a los otros y, muy especialmente, las miradas de los personajes -la guía más eficaz de esa integración- debían conectarse entre sí, localizarse mutuamente, y, para ello, debían desprenderse totalmente de la posición física del espectador en la sala.

En Lirios rotos, de David W. Griffith (1919) podemos encontrar ya un ejemplo extraordinariamente refinado de tal dialéctica de las miradas de los personajes conduciendo y envolviendo a la mirada del espectador.

Su protagonista, Cheng, joven fervientemente religioso del lejano Oriente, ha recibido, de su maestro -quien desempeña, en cuanto tal, la función de destinador- una tarea que comienza desplegándose en forma de trayecto, de viaje. Debería llevar la verdad de su mundo mitológico al incrédulo, moderno y desmitologizado Occidente. Y, sin embargo, cuando llega a Londres fracasa en seguida en su tarea, entregándose al opio en un suburbio chino de la ciudad. Occidente se descubre, para él, como el infierno de la realidad urbana lumpenproletaria, caracterizada en el film con los modos propios de la figuración naturalista. Tal es, por lo demás, el mensaje, desolador, que recibe de ese sacerdote americano con el que se encuentra y que, a su vez, se propone viajar a Oriente como predicador: una y otra creencia parecen así disolverse en un mutuo espejismo.

Un día, Cheng, convertido en pequeño comerciante, se encuentra con lo que percibe como el más adorable de los objetos de deseo: una dulce y apocada niña sometida a la barbarie de su padre, un boxeador alcohólico y brutal que habita los bajos fondos del barrio portuario. En el universo de miseria que habita, sobrevive sin embargo su deseo femenino; la pobre niña se mira en el espejo antes de salir a hacer la compra, lo que la lleva a sacar de su escondite el único objeto que hace vestigio de ese deseo: un miserable lazo que conserva como la única herencia de su madre y que esconde, junto a la carta de despedida de ésta, bajo un ladrillo situado en el suelo junto a la puerta de entrada de su casa.

En sus paseos por el barrio, le gusta detenerse ante el escaparate de la tienda del joven chino, cuyos muñecos la encandilan. La dialéctica del punto de vista se despliega, entonces, con admirable refinamiento: el espectador es convocado a participar de la mirada -y a hacer suyo el deseo- del joven chino que mira arrobado a la muchacha.

Y, a la vez, a participar del deseo y de la mirada de ésta mientras contempla, a su vez, el muñeco del escaparate.

Deslocalización, montaje, metonimia del deseo

La nueva movilidad que, por obra del montaje narrativo, alcanzaba así la cámara, tenía como primer efecto un aumento de la escala -de la proximidad- visual de la imagen -de la visión-, y abría una nueva vía para la movilización escópica: ver más, desde más cerca, los momentos más intensos del relato.

Por tanto, la nueva experiencia cinematográfica, ahora ya eminentemente narrativa, suponía una plena deslocalización de la posición del espectador en tanto Yo visual, lo que, por lo además, se vio reforzado por ciertas modificaciones que fueron introducidas en el modelo espacial de la escena a la italiana: especialmente, el oscurecimiento neto de la sala y el aislamiento posicional y ambiental de los espectadores frente a la pantalla. Así deslocalizado, el espectador accedía, guiado por las miradas de esas figuras antropomórficas que la pantalla le ofrecía -los personajes- y en las que podía reconocerse, es decir, identificarse, al interior del universo narrativo que habitaban.

Debe repararse por ello en la novedad que el montaje, a través de esa articulación nuclear que es la del campo/contracampo, introducía en esa experiencia de la visión: al separar, en dos planos sucesivos, al sujeto de la mirada de su objeto de deseo, realizaba una en extremo precisa articulación de la metonimia del deseo: al plano del sujeto carente, deseante, seguía la imagen del objeto de su deseo.

Así, deslocalizado el yo, el espectador, y su pulsión escópica, accedía al universo narrativo a través de un juego múltiple de identificaciones con los personajes que lo habitaban. Y la pulsión escópica quedaba, entonces, articulada: pues el espectador miraba con los personajes, sus miradas le conducían, por la cadencia del plano/contraplano -que debe también ser entendida como la de la reversibilidad entre el campo y el contracampo, entre el dentro y el fuera de campo-, a la contemplación de sus objetos de deseo.

Lo prohibido

A estas alturas del proceso, la prohibición de que el actor mirara a la cámara fue objeto de una notable modificación. Pues de hecho se constató pronto en qué medida el nuevo modelo narrativo podía ser compatible con esa mirada. Así se mostraba en todos aquellos casos, tan frecuentes en el cine de los años veinte y treinta, en los que la mirada del actor al objetivo de la cámara era descodificada por el espectador como una mirada dirigida, no al dispositivo cinematográfico, sino a otro personaje que, por encontrarse en contracampo, daba a la imagen el carácter de plano subjetivo.

Lirios rotos nos ofrece de nuevo un notable ejemplo de ello cuando el brutal padre de Lucy penetra en la casa de Cheng para recuperar a su hija, quien se había refugiado allí tras la última brutal paliza que aquel le infligiera.

La mirada -a cámara- del padre brutal recae sobre Lucy a la vez que atraviesa la mirada del espectador. Y así éste padece, desde el punto de vista de ella -la víctima-, esa violencia, al igual que experimenta, desde el punto de vista de él, el deseo de agresión, resultando por ello ubicado entre el sujeto y el objeto de la agresión, como sólo pocas secuencias antes lo había estado entre el sujeto y el objeto del deseo. Y así deslocalizado, se ve obligado a explorar el universo narrativo haciendo suyas las diversas miradas de los personajes, sus diversos puntos de vista.

Lo prohibido no era ya, por tanto, el hecho material de que el actor mirara a la cámara, sino el que esa mirada pudiera poner en cuestión el principio de deslocalización del espectador: lo que quedaba entonces prohibido era sólo el que esa mirada constituyera un deíctico que atravesara el universo narrativo para designar el dispositivo cinematográfico: ese espacio en el que el espectador contemplaba lo que un proyector invisibilizado brindaba a su mirada.

El momento positivo de la represión

Por tanto, se tendería en lo sucesivo a excluir toda designación desde la pantalla a esos dos lugares, mutuamente articulados, que eran los del proyector y el espectador. Ahora bien, conviene apreciar la diferencia de la forma con que ese principio alcanzaba a cada uno de esos dos lugares. El yo del espectador, hemos dicho, es deslocalizado, pero en ningún caso reprimido: por el contrario es invitado de inmediato a recolocarse en toda una serie de lugares -y de personajes, de figuras antropomórficas- interiores al universo de la ficción. La cámara / proyector, en cambio, es objeto de una neta represión: esa que queda escrita en la configuración de la sala cinematográfica por el tabique que vela su presencia.

Y porque hablábamos de represión, conviene llamar ahora la atención sobre lo que, en todo proceso de represión, constituye su momento necesariamente positivo, en tanto que no sólo excluye lo reprimido, sino que lo constituye en inconsciente. Así, ese tabique que vela la presencia del proyector, dota, a la sala cinematográfica, de un espacio interior y visualmente vedado: un espacio inconsciente. En cierto modo, el espectador, ubicado frente a la pantalla, de espaldas a ese lugar, lo interioriza en la experiencia de su visión. Y, así, se ve convocado a recibir las imágenes que le aguardan como procedentes de un interior que puede ser el suyo. ¿Si esto no fuera así, cómo explicar esa densa experiencia emocional que en él se desencadena ante imágenes que sabe construidas para su mirada?

El tiempo del relato: suspense, algo va a suceder

El principio rector era pues el de la deslocalización del yo del espectador; deslocalización espacial, pero también temporal: las diferentes temporalidades que están en el punto de partida del dispositivo -el pasado en el que el rodaje tuvo lugar y el presente, el aquí y ahora en que se realiza el visionado- se veían diluidas: en su lugar emergía, hegemónico, el tiempo del relato -el del Érase una vez.

En suma: el aquí y ahora del visionado quedaba diluido para dar paso a ese allí móvil, pero a la vez interior al universo narrativo y a su temporalidad que constituía, simultáneamente, la vía de acceso a la identificación con los personajes -o más exactamente: con sus deseos.

Ahora bien, lo que en primer lugar define al tiempo del relato es el carácter cerrado, clausurado, de su temporalidad. Aun cuando narre lo que se suponen acontecimientos futuros, no por ello estos dejan de estar sometidos a la lógica de su clausura: para el espectador del relato, en cualquier caso, los aconteceres que hilan la narración conducen siempre a cierto final que está ya acabado antes incluso que comience la lectura. Es decir: el relato, cualquier relato, presupone necesariamente un acontecimiento predeterminado en el que encuentra su clausura -y, en cierto modo: su destino.

Es ésta, por lo demás, la condición nuclear del suspense. Pues es irrelevante -contra lo que ingenuamente suele pensarse- que el espectador conozca o no de antemano la índole de ese suceso que aguarda. Lo determinante es la seguridad de que ese suceso aguarda, de que constituye el destino inexorable del relato -por eso la tensión emocional que genera en el espectador puede incluso verse aumentada, intensificada, cuando conoce el desenlace de antemano.

Alternancia, montaje, choque: la trama del relato

Conviene que nos detengamos todavía por un momento en la importancia del montaje como herramienta básica del relato cinematográfico clásico. Hemos señalado ya cómo la segmentación de la escena en una serie de fragmentos interrelacionados permite su articulación discursiva. Hemos indicado, también, cómo, simultáneamente, esa segmentación, polarizada por las miradas de los personajes, introduce la articulación metonímica de su deseo.

Pero debemos añadir todavía la pieza maestra por la cual el montaje introduce la estructura del relato -su trama- en el orden de la representación visual del film. Nos referimos al hecho de que ese juego múltiple de identificaciones que el espectador realiza durante el visionado de un film participa de algo que escapa a cada una de ellas y que, en esa misma media, pertenece ya a otra dimensión. Se trata, precisamente, de lo que emerge como el resultado de su articulación.

La escena de la brutal paliza que obliga a Lucy a huir de su casa refugiándose en la del joven chino ilustra con precisión el afianzamiento de este nuevo modo de articulación:

Involuntariamente, Lucy quema la mano de su brutal padre con la comida que trata de servirle. El plano contraplano que sigue anuncia, despliega y dramatiza el estallido de violencia que ha de producirse a continuación.

La trama narrativa encuentra así su más apropiado despliegue visual: la mirada de cada personaje, guiada por su deseo, se ve destinada a chocar con la mirada de aquel otro personaje cuyo deseo les es antagónico. Así, la colisión entre los puntos de vista de los personajes, de sus deseos, en tanto se descubren como antagónicos, excluyentes entre sí, configuran la trama que estructura el relato.

La dialéctica del plano/contraplano resulta entonces también idónea tanto para la articulación discursiva del conflicto narrativo como para su representación dramática. Pues el montaje se descubre, entonces, como espacio de choque, en la medida en que anuncia y localiza cierto punto dinámico donde las fuerzas antagónicas que conforman el relato están destinadas a encontrarse.

Así, en el ámbito del relato cinematográfico, ese suceso que aguarda concita, simultáneamente, determinada experiencia visual. Porque algo va a suceder, cierta visión se promete y se demora simultáneamente.

Punto de ignición

De manera que el campo visual del film queda polarizado por ese choque que localiza su punto de ignición: ese punto sobre el que converge la tensión del relato y hacia donde todo, en el film, apunta. Un punto de máxima tensión que magnetiza el texto. Y que cobra, en Lirios rotos, la forma de la muerte final de su heroína.

Lucy: No! Papi! No he hecho nada malo!

Aterrorizada, Lucy se encierra en un cuarto interior. Nuevamente, el montaje alterno impone su pauta: de un lado, la violencia del padre golpeando la puerta con su hacha. Del otro, un deslumbrante crescendo de grandes primeros planos de la mujer, cuyo rostro se desencaja por un pánico difícilmente diferenciable del más frenético de los goces.

Padre: ¡Te digo que abras!

Nada, por tanto, tan fácil como localizar el punto de ignición del relato: está siempre allí hacia donde apunta la pulsión escópica del espectador. Puede, por eso, ser convocado por esta pregunta: ¿cuál es la visión que late en el film, cuál la que polariza la mirada de su espectador? Se trata, propiamente, de un punto de ignición: pues hacia lo que la pulsión escópica apunta es siempre a ver más allá de la representación, alcanzando el territorio de lo irrepresentable; allí donde la mirada se desorbita y donde la representación cesa.

De modo que sería un error concebir el relato cinematográfico como una mera forma de sometimiento discursivo de la huella cinematográfica. Por el contrario, a través de él, el cinematógrafo se convierte en una suerte de acelerador y un condensador de tensión para la pulsión escópica de su espectador, dado que en él, en la misma medida en que el punto de ignición anunciado se demora, para cada imagen por él polarizada hay siempre otra, potencialmente más intensa, que aguarda.

Todo apunta, pues, hacia la escena primordial anunciada -que, a su vez, se conforma como una escena primaria incestuosa y brutal. Y también: el tiempo mismo de la narración se conforma como una aproximación incesante hacia esa escena brutal a la que el deseo del espectador ha sido convocado. La narración cinematográfica misma constituida ya, con un indiscutible grado de virtuosismo, en una maquinaria de acumulación e intensificación de la pulsión escópica de un espectador que aguarda ver conducida la violencia hasta el extremo de su consumación -¿cuál otra, sino la de la quiebra de ese objeto de deseo fascinante que ha encandilado su mirada?

Cheng atraviesa la ciudad en busca de Lucy, con lo que el tramo final del film se convierte en una apoteosis del montaje paralelo a tres bandas: el padre brutal incrementando su violencia, la dulce niña viviendo un pánico que no cesa de crecer y, finalmente, el joven chino corriendo hacia su rescate.

Digámoslo una vez más: el principio de alternancia del montaje localiza así cierto punto, constantemente anunciado y demorado, donde la colisión aguarda: donde el campo antropomórfico configurado por las figuras identificatorias de los personajes ha de conocer su hendidura. Allí, el espectador es convocado a atravesar la imagen antropomórfica -el objeto imaginario del deseo.

La escena primordial

Tal fue pues el trayecto que condujo del cinematógrafo carnavalesco a la constitución del cine como espacio ritual -y, en esa misma medida, al nacimiento del que sería el fenómeno artístico de mayor repercusión social en el siglo que con él había comenzado.

La década del 15 al 25 fue la del perfeccionamiento de esa máquina tensional-pulsional. En ella, el punto de ignición fue localizado en el filo del plano y el contraplano, en el lugar mismo del corte: allí donde las miradas chocaban, donde estaban destinados a encontrarse los cuerpos.

El lugar del corte, entonces, se expande. Cobra la forma de la elipsis, espacial -el fuera de campo- o temporal -el suceso elidido-, y, finalmente, se manifiesta como Fondo, una vez que la Figura ha sido atravesada. -El fondo, es decir, lo real que late detrás de toda figura imaginaria, de todo objeto para el deseo.

Y así, la lógica de la escena fantasmática se instala en el interior del rito cinematográfico: cierta escena primordial polariza las imágenes. ¿No deberíamos, entonces, interrogar la historia del cine como la de los espacios contemporáneos de construcción de cierto nuevo tipo de escenas primordiales -y por ello también, después de todo, sacrificiales?

La frontera de lo clásico

En estas últimas páginas hemos utilizado el film de Griffith, Lirios rotos, como un ejemplo idóneo de esas transformaciones por las cuales el cine norteamericano puso en pie el rito del siglo XX. Es hora, sin embargo, de señalar en qué medida la obra de este cineasta, crucial en el evolución del cine norteamericano, se aparta sin embargo todavía, en buena medida, de los rasgos definitorios de lo que, en los años sucesivos, habría de caracterizar al cine clásico americano.

Pues si los grandes films griffithianos se configuran como las más asombrosas y refinadas maquinarias de acumulación de la pulsión escópica hacia su punto de ignición, hacia una escena primordial de índole inequívocamente sacrificial, en ellos no llega nunca a cristalizar en torno a esa escena la cifra simbólica que caracterizará al relato clásico.

En primer lugar, porque no hay en ellos lugar para el héroe, que es sin embargo la función nuclear del relato clásico. Así, no hay, para el protagonista de Lirios rotos, proceso de maduración alguno. Por el contrario: la promesa que guía su trayecto -esa tarea recibida por su maestro en el monasterio chino- está destinada a perderse en el vacío. De manera que el relato se invierte de manera siniestra en una crónica de su imposibilidad: el opio, la pasividad, la debilidad y, finalmente, la incapacidad de llegar a tiempo -en el momento justo- para salvar a su amada.

No hay tampoco, en esa misma medida, construcción simbólica de la diferencia sexual: si el arte griffithiano se muestra capaz de construir la fotogenia de un deslumbrante objeto de deseo, no articula, frente a él, el sujeto heroico capaz de poseerlo -de hecho, el joven enamorado carece de la menor agresividad erótica hacia la mujer a la que ama: tan sólo, en su extrema pasividad, la adora. Quizás por eso es una tienda, y su escaparate, el determinante escenográfico que configura su morada: mira, cuida, contempla los más bellos objetos, pero nada es capaz de hacer con ellos.

Y no hay por eso, en el vértice mismo de la escena primordial, simbolización alguna del acto sexual. En su lugar, tan sólo, el desencadenamiento de una violencia letal que no conoce otra salida que la aniquilación -muy cerca, en suma, de la cadencia espectacular que, décadas más tarde, habrá de caracterizar al cine postclásico. Y luego, no más que una coda desolada: no ha habido salvamento en el último momento; el joven protagonista llega lo suficientemente tarde como para encontrar el cadáver de su amada. Sólo le queda, así, la venganza. Pero una venganza que es, a la vez, la consumación de su propio trayecto de aniquilación. Pues el ilusionado sacerdote chino que partiera hacia occidente con la voluntad evangelizadora de transmitir su mensaje de paz concluye su trayecto matando.

Podremos, todavía, formularlo de otra manera: en Lirios rotos el cinematógrafo demuestra ya la potencia que lo constituye en el gran rito en torno al que los ciudadanos de Occidente se reunirán en el siglo XX. Y, en cuanto tal rito, convoca a una experiencia sacrificial. Sin embargo -contra lo que sucediera, por ejemplo, en La vida de un bombero americano-, ese rito, en Griffith, se haya vacío de todo mito que lo configure. Carece, en suma, del relato que lo dote de una cifra simbólica capaz de dar, a esa experiencia sacrificial, su sentido.

¿No podría ser ese, después de todo, el motivo mismo de la celebridad de Griffith? Pues es un hecho que también en esto se diferencia de los cineastas clásicos americanos: frente al anonimato de estos, su nombre, su firma autoral, protagonizó sus obras: fue conocido y reconocido como un artista. Y es que su obra participaba ya, a la altura de Lirios rotos, de las cadencias comunes a los otros grandes artes de su tiempo -la novela, la pintura, el teatro, la música.

No es casualidad, entonces, que un film como Lirios rotos configure su universo al modo naturalista: la huella cinematográfica de lo real explora los aspectos más sórdidos de la sociedad nacida de la revolución industrial. En la misma estela podríamos situar las obras, no menos violentas y desgarradas -no por casualidad André Bazin las reunió bajo el epígrafe de cine de la crueldad– de Stroheim o Stenberg. En ellas, el emergente arte cinematográfico se conformará como un rito oscuro, sórdido y cruel, cuyas narraciones, al modo naturalista, se convertirán en deconstrucciones de los últimos mitos populares. Muy cerca, pues, de las escrituras de vanguardia -cinematográficas o no- europeas. 7

De hecho, la violencia de la huella cinematográfica emparentará las obras de estos cineastas con las de aquellos otros que, desde el otro lado del Atlántico, protagonizarán las vanguardias cinematográficas europeas. Citemos, de ello, tan sólo dos ejemplos. En el final de La huelga (S. M. Eisenstein, 1924) es la huella real de la muerte ante la cámara, desangrado, de un toro no menos real, la que, desbordando todos los artificios de la representación -introduciendo su opacidad en el espacio de la representación y, en esa misma medida, arrasándola-, permite al film alcanzar su plena dimensión sacrificial. De manera semejante, en el comienzo de Un perro andaluz (Un chien andalou, Luis Buñuel, 1929) una hendidura no menos violenta atravesará el espacio de la representación hiriendo un ojo real -esta vez el de una vaca- que encarna el foco mismo de la identificación imaginaria.

Ritos, en suma, vacíos de mito y, en esa misma medida, reconocibles como actos de escritura huérfanos de sentido, carentes de toda referencia mitológica.

Opuesta será, por contra, la dirección que conducirá al cine clásico: una que, por ello mismo, partiendo de ese humus naturalista, no cesará de alejarse de él en dirección a la reconstrucción de un universo mítico. En el capítulo que sigue trataremos de mostrarlo a través del análisis detenido de Sherlock jr, de Buster Keaton, 1924.

Notas 2.3.

15 Wo Es war, soil Ich werden, Freud, Sigmund: 1936: Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Luis López Ballesteros y de Torres, (Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974) lo traduce así: Donde era ello, ha de ser yo. José Luis Etcheverry (Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1985): Donde Ello era, Yo debo devenir.

2 Metz, Christian: 1973-1976: Le signifiant imaginarie. Psychanalyse et cinéma, Union Générale d’Éditions, Paris, 1977.

notas 2.4.

5 Fell, John: 1970-1974: El filme y la tradición narrativa, Tres tiempos, Buenos Aires, 1977.

6 Burch, Noël: 1976-1981: El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico), Cátedra, Madrid, 1987.

7 El monumento indiscutible de ese movimiento en la historia del cinematógrafo será por ello, sin duda, Intolerancia. Pues en él el mecanismo del montaje alterno alcanza su apoteosis a la vez que desborda todo marco narrativo: como es sabido, el film se construye como un montaje paralelo de tres historias autónomas, carentes entre sí de todo vínculo narrativo y solo dotadas, entre sí, de una relación metafórica: tres manifestaciones de la intolerancia humana. De manera que el montaje alterno se manifiesta ya no como un mecanismo narrativo, sino puramente escritural. Como es sabido, el film constituyó la culminación artística de su cineasta, David w. Griffith y, a la vez, como un gigantesco fracaso comercial. No era esa, en suma, la vía que el público del cinematógrafo norteamericano deseaba.