Jesús González Requena

1ª edición: Caja España, Valladolid, 2008

ISBN: 978-84-95917-47-8

de esta edición: gonzalezrequena.com, 2015

Capítulo 1: Las Torres Gemelas en el espectáculo cinematográfico postclásico

- El narcisismo de la Modernidad

- 11 de septiembre: el shock

- Trauma y Déjà-vu

- Escenografías de destrucción

- La angustia civilizatoria de la Posmodernidad

- Representación y orden simbólico

- La pesadilla se realiza

- Notas

volver al índice general del libro

El narcisismo de la Modernidad

La de las Torres Gemelas era una de las imágenes emblemáticas del ensimismamiento fascinado en el que Occidente se hallaba instalado antes del 11 de septiembre de 2001.

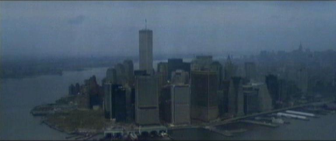

Godzilla, Roland Emmerich (1998)

Al menos, así lo acusaba el cine de final de siglo, a través de esos grandes rascacielos que, en la metrópoli de la Modernidad, desafiaban, en su erección soberana, la ley de la gravedad hasta casi alcanzar el mismo cielo.

Godzilla, Roland Emmerich (1998)

Pero no debe entenderse esto como una, más o menos expresiva, metáfora. Sino, por el contrario, como el resultado de deletrear las imágenes que Holywood nos ha ofrecido de esas torres que coronaban la Ciudad que nunca duerme.

Godzilla, Roland Emmerich (1998)

Son las imágenes mismas las que configuran la metáfora: esas torres alcanzaban el cielo y, con su neta rectitud, desafiaban al mundo indefinidamente sinuoso de la naturaleza -es decir, para ser más exactos: de lo real.

Se mostraban, incluso, capaces de vencer al rayo: de absorberlo y neutralizarlo. La metrópolis de la Modernidad se manifestaba así, entregada a la metáfora de su omnipotencia. Aparentemente invulnerables, constituían la mejor expresión del ensimismamiento fascinado, narcisista, en el que Occidente se había instalado.

11 de septiembre: el shock

Pero el 11 de septiembre ese ensimismamiento hubo de terminar: las torres ardieron, estallaron, ya no están. Sólo queda, en su lugar, un inmenso agujero.

Todos, en tanto espectadores, presenciamos el acontecimiento en directo, a través de

nuestros televisores.

Sus huellas golpearon nuestra percepción con la violencia y la imprevisibilidad del shock traumático. La violencia de ese impacto pervive en las imágenes que lograron captarlo.

El cameraman se vio súbitamente sorprendido y su cámara hubo de atestiguar esa sorpresa en su brusco movimiento y en el tenso, desorientado zoom con el que trató de aprehender el violento e inesperado suceso.

Carece de sentido, a propósito de estas imágenes, hablar de signos, de representaciones. Pues son, bien evidentemente, huellas. Huellas reales que nos golpearon, y todavía nos golpean, con la intensidad de lo real. Por eso su efecto tiene algo en común con lo que se produce en un shock traumático. -Fue precisamente la intuición del poder traumático de esas imágenes televisivas, en tanto huellas brutales que no se plegaban a orden de representación alguno, lo que condujo a las cadenas televisivas norteamericanas a dosificarlas.

Trauma y Déjà-vu

Ahora bien, ¿por qué la intensidad con la que también nosotros, europeos, sufrimos el poder casi traumático de esas imágenes?

La respuesta es, al menos en apariencia, evidente: si la inseguridad y la muerte alcanza al corazón de la metrópoli aparentemente invulnerable, entonces todos nos descubrimos de alguna manera americanos -somos, después de todo, occidentales- y sentimos angustia.

Es cierto, desde luego, pero no está claro que esto lo explique todo. Es muy posible que algo más intervenga en ello.

Afirmaba Freud que si algo en la vida de un adulto puede alcanzar los efectos del trauma -de modo que el individuo quede psíquicamente desarmado, incapaz de reaccionar de manera normal ante el suceso en cuestión- ello se debe a que hace resonar en él otro suceso más antiguo, esta vez inconsciente, que fue objeto de una tan intensa carga emocional a la que desde entonces quedó prendado su deseo (1).

De lo que parece obligado deducir que para que algo sea vivido como un acontecimiento traumático debe cobrar la forma, en el sujeto, de una realización en lo real de cierto deseo inconsciente.

Ahora bien, ¿quién podría haber deseado el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York?

Y sin embargo… ¿Acaso no sentíamos, cuando contemplábamos esas imágenes en directo, la inquietante sensación de que las habíamos contemplado ya? Pues, ciertamente, una sensación de déjà-vu nos acompañó el 11 de septiembre y los días inmediatamente posteriores. Como si ya lo hubiéramos visto, como si, en cierto modo, ya lo hubiéramos vivido.

Armagedon, Michael Bay (1998)

Después de todo, así había sido. La prueba de ello se encuentra, por ejemplo, en esta imagen. Veámosla emerger de la cadena de planos que la preceden y en la que se la presenta como el efecto de un meteorito que ha golpeado la parte superior de una de las Torres Gemelas.

Armagedon, Michael Bay (1998)

De hecho, la secuencia a la que pertenece podría ilustrar bien los acontecimientos mismos del 11 de septiembre y, especialmente, esas otras imágenes que las cadenas norteamericanas decidieron omitir. Incluso sus escasos diálogos parecen del todo pertinentes para ese acontecimiento: ¡Es la guerra! –grita un taxista negro que asiste a los sucesos desde el interior de su coche. Y luego añade: -¡Sadam Hussein nos va a matar!

Así pues, en cierto modo, ya lo habíamos vivido: en forma de pesadilla cinematográfica.

Escenografías de destrucción

Y junto a Armagedon, Independence day, Deep Impact, Godzila… films que nos ofrecen la reiterada destrucción, con sólo leves variantes, de Nueva York y Washington, de sus monumentos y sus símbolos.

Deep Impact, (Mimi Leder (1998)

Nada nuevo, podría argüirse. El cine de Hollywood, a lo largo de su ya considerable historia, no ha cesado de construir imaginerías catastróficas.

Deep Impact, (Mimi Leder (1998)

Y, sin embargo, convendría llamar la atención sobre cierta notable novedad que en las últimas décadas se ha venido produciendo en este género, sin duda uno de los señeros en el espectáculo que ha sido, por antonomasia, el del siglo pasado, es decir, el espectáculo audiovisual; pues es posible reconocer, en un momento determinado, un salto cualitativo que se manifiesta de manera patente en al menos dos aspectos relevantes.

El primero es un acentuado desplazamiento de lo narrativo a lo espectacular que cobra la forma tanto de un debilitamiento de la figura del héroe -del sujeto que, con su acto necesario, hace frente a la catástrofe desencadenada- como, simultáneamente, de una promoción de las grandes escenografías. De hecho, los relatos flojean, los guiones son en exceso débiles y esquemáticos; nadie duda de que el atractivo de estos films se encuentra en esas grandes escenografías, en las que se concentran sus escenas nucleares.

Por eso, sucede que difícilmente recordamos al héroe que, en cada uno de estos films, protagoniza el acto necesario: lo que se impone en nuestro recuerdo es, en su lugar, la escenografía misma de destrucción. Resulta demasiado escasa la densidad de esos héroes frente a la de la apabullante escena de la aniquilación: su acto se nos presenta tan débil como inverosímil. Y es que, de hecho, todo parece indicar que ni siquiera sus guionistas se lo toman en serio. Que, en suma, no creen en él.

El segundo aspecto es de índole propiamente temporal. Si hasta los años sesenta el cine de catástrofes se alimentaba prioritariamente de la representación de catástrofes históricas -desde la erupción del Vesubio al terremoto de San Francisco, pasando por el naufragio del Titanic-, a partir de entonces, y de una manera ya masiva en las dos últimas décadas del siglo XX, se renuncia al motivo de las catástrofes históricas para imaginar, y realizar en el campo de la representación, catástrofes nuevas, cada vez más devastadoras, y cada vez dotadas de un mayor grado de inmediatez: el rasgo que comparten todos los films citados es que hablan del ahora mismo: es decir, que configuran representaciones de catástrofes que tienen lugar en el presente inmediato.

La angustia civilizatoria de la Posmodernidad

Y que ofrecen, por eso mismo, la expresión de una angustia propiamente civilizatoria y llevada a su paroxismo, pues en ellas se vislumbra el horizonte de la destrucción total. El fin -pero esta vez siniestro- de la Historia -es decir, el cese, la desaparición de todo horizonte.

Son, por eso, las escenografías apocalípticas de la Posmodernidad: en ellas la fragilidad del mundo de la Modernidad -del que, como se sabe, la ciudad constituye el espacio emblemático- alcanza su apoteosis.

Y así también, en ellas, la fascinación del caos cobra la forma de un cese inmediato de la historia. El Apocalipsis, la conciencia de la proximidad del abismo, aparece, en suma, como una posibilidad inmediata, pero esta vez desligado de toda esperanza de redención externa.

Apocalipsis, entonces, sin Dios y sin juicio final. Pues éste es uno de los datos más notables de nuestra posmodernidad: que Dios -casi todos lo dicen- ha muerto y sin embargo lo diabólico, es decir, la fuente del horror, mantiene su plena vigencia. O dicho todavía de otra manera: ya sólo creemos en -ya sólo poseemos la certeza de- la posibilidad del horror.

Bastaría con que tomáramos sólo un poco de distancia -la propia de la mirada antropológica-, para que descubriéramos muchos de los signos del ritual en la forma con que, en nuestros días feriados, y con una puntualidad semejante a la que convocaba a nuestros antepasados a misa, nos introducimos en las salas cinematográficas para contemplar tales espectáculos. En el núcleo del ritual, el éxtasis y, con él, en él, el goce. Pero un ritual -y un éxtasis y un goce-, en ausencia de todo horizonte simbólico y, por eso, negro, siniestro.

Independence Day, Robert Emmerich (1996)

De modo que, en los años que precedieron al atentado del 11 de septiembre, millones de espectadores acudíamos decididos hasta allí, hasta las butacas de las salas cinematográficas donde ese mismo espectáculo de la destrucción total se repetía una y otra vez.

Es decir, en suma, consumíamos las imágenes de nuestra destrucción civilizatoria. Sabíamos la pesadilla que en esas butacas nos aguardaba, y la deseábamos -si no, sencillamente, no hubiéramos ido-: deseábamos el goce que allí nos convocaba. El goce de la representación de la destrucción total. Es decir, también, la representación de una violencia absoluta, absolutamente aniquiladora.

Y si eran múltiples los rostros de esa violencia aniquiladora -alienígenas, meteoritos, dinosaurios, volcanes: diversas encarnaciones de la violencia exterior que, a la vez, nos amenazaba y excitaba-, mientras el espectáculo duraba, y aunque lo olvidáramos más tarde, la saboreábamos como propia: el goce que nos retenía en nuestras butacas -ese goce que exige que la cosa se demore y amplifique, que la destrucción se prolongue, que la violencia alcance un grado todavía más aniquilador- procedía, entonces, mientras el film duraba, de nuestro mismo interior.

Representación y orden simbólico

Sabíamos, desde luego, que eso no era real, sino tan sólo una simulación.

Pero, a la vez, exigíamos de ella el máximo realismo: queríamos que la representación se borrara hasta confundirse con la presentación misma del horror, es decir, de la destrucción, de la violencia absoluta.

Es sobre esto sobre lo que quisiéramos llamar la atención: sobre la notable correlación entre el incremento del realismo y el incremento de la violencia en los textos audiovisuales del Occidente contemporáneo -sobran los ejemplos: el cine de terror, el psicothriller, el reality-show…-. Pues se trata de una correlación intrínseca, necesaria, inevitable. Y si nos resulta invisible es sólo porque nos hemos acostumbrado a hacer del realismo un presupuesto indiscutible de toda representación.

Sin embargo, casi nunca ha sido así en la historia: durante siglos, a las representaciones no se les demandaba realismo, sino plenitud simbólica: lo que casi siempre, en la historia de la humanidad, se ha representado no era lo real, tal cual es, sino, más bien, como debía ser: como un modelo, un símbolo modelizante.

Es decir: la representación lo era no de lo real, sino de un orden simbólico destinado a configurar y dar sentido a lo real.

Independence Day, Robert Emmerich (1996)

Pero, a partir de cierto momento, en la historia de Occidente eso hubo de desaparecer y en su lugar estalló esa demanda de realismo que habría de proseguirse en su exacerbación naturalista. Y que alcanzaría su más intensa expresión en la imagen televisiva: pues en ella es la huella audiovisual de lo real la que manda, imponiéndose por encima y contra toda lógica de la representación.

Independence Day, Robert Emmerich (1996)

Deep Impact, (Mimi Leder (1998)

Ha sido, por lo demás, también el proyecto de las vanguardias: acabar con los símbolos, asomarse a lo real. Desde entonces, cada vez con más intensidad, las representaciones de Occidente se han ido convirtiendo en un espectáculo de lo real que, en el campo de la representación, pasaba necesariamente por la destrucción de nuestros símbolos fundadores.

El Senado consumido en llamas, la Estatua de la Libertad quebrada, derrumbada, ahogada. Es fácil, para nosotros, europeos, burlarnos de esas imágenes de destrucción de las instituciones norteamericanas: no creemos en ellas. Pero, ¿acaso creemos en las nuestras? Y por lo demás, ¿es que acaso, cuando vemos esos films, no las vivimos como propias? Pero precisamente: las vivimos como propias -pues forman parte del universo narrativo que, como espectadores, habitamos. Y, a la vez, cierta ideología ingenua -pero que sin embargo percibimos como extremadamente refinada, en la medida en que nos invita a burlarnos de la ingenuidad de los otros, los norteamericanos- nos permite gozar de esa destrucción como si nada nos fuera en ello.

Y, así, no terminamos de percibir cómo estos espectáculos que concitan nuestro goce realizan, a escala de masas, los presupuestos del pensamiento de la deconstrucción, decidido a denunciar todo símbolo como quimera -fue el Marqués de Sade quien acuñó el uso deconstructivo de esta expresión.

La pesadilla se realiza

A los terroristas, tendemos a demonizarlos -es sabido que la palabra locura recubre hoy la región que en el pasado fuera nombrada como la de lo demoníaco. Es algo casi inevitable, pues se han convertido en nuestra pesadilla.

Es decir: en la pesadilla de Occidente.

Y no, por cierto, en el sentido metafórico: no es que sean, para nosotros, como una pesadilla. Creemos haberlo demostrado con las imágenes presentadas: son, en sentido literal: nuestra pesadilla. La encarnan y la realizan en lo real. Encarnan y realizan en lo real una pesadilla que es la nuestra, como lo demuestra el hecho de que el acto terrorista del 11 de septiembre haya sido prefigurado con antelación en forma de múltiples pesadillas cinematográficas.

Pero las pesadillas, cuando se realizan, suelen llegar más allá, sorprendernos, desbordar nuestras expectativas.

Armagedon, Michael Bay (1998).

Deep Impact, (Mimi Leder (1998)

De hecho, en los films hasta aquí reseñados, las Torres Gemelas, aun cuando tocadas, heridas, sobrevivían con todo a las agresiones de las que eran objeto.

Existe sin embargo una película que llegó a poner en escena su desmoronamiento total tres años antes de que el suceso tuviera lugar en lo real: El club de la lucha, de David Fincher.

Un film que comienza a tres minutos de la hecatombe para, desde allí, retroceder en un pronunciado flash-back que, a pesar de su carácter sincopado, dibuja convincentemente el proceso que habría de conducir a ese desenlace. Un proceso, por lo demás, en todo momento marcado por la inmediatez y la inexorabilidad del estallido. Que es también el estallido de la psique de su protagonista en un proceso psicótico que articula, con notable precisión, esa oscura relación que hace, de los terroristas islámicos, la realización de la pesadilla de Occidente.

Notas

1“En otra serie de casos, la investigación psicoanalítica refiere los síntomas no a acontecimientos sexuales, sino a vulgares sucesos traumáticos. Mas esta diferenciación pierde toda su importancia por otro hecho. La labor analítica necesaria para la aclaración absoluta y la definitiva curación de un caso patológico no se detiene nunca en los sucesos del período de enfermedad, sino que llega en todos los casos hasta la pubertad y la temprana infancia del paciente, para tropezar allí con los sucesos e impresiones determinantes de la posterior enfermedad. Sólo los sucesos de la infancia explican la extremada sensibilidad ante traumas posteriores, y únicamente por el descubrimiento y atracción a la consciencia de estas huellas de recuerdos, casi siempre olvidadas, adquirimos poder suficiente para hacer desaparecer los síntomas. Llegamos aquí al mismo resultado que en la investigación de los sueños; esto es, que son deseos duraderos y reprimidos de la niñez los que para la formación de síntomas han suministrado su energía, sin la cual la reacción a traumas posteriores hubiera tenido lugar normalmente. Y estos poderosos deseos de la niñez deben ser considerados siempre, y con una absoluta generalidad, como sexuales.” Sigmund Freud: 1909: Psicoanálisis Cinco conferencias pronunciadas en la Clark University, en Obras Completas, Vol. 5, Biblioteca Nueva, Madrid, 1972, p. p1554.

volver al índice general del libro