Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate

1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000

ISBN: 84-95196-16-6

Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013

- Diques

- El valor de las palabras

- Intercambio simbólico

- Anhelo del mito

- Alquimia del símbolo

- La forja de la palabra

- La ley de la palabra

- La tarea del héroe

Diques

Y sin embargo, en tanto sobrevive, ya no como Leo, sino como Léolo, construye diques para contener a ese cuerpo que amenaza continuamente con engullirle. Contra él lucha denodada, heroica, desesperadamente, a través de la lectura y la escritura, es decir, a través del lenguaje: tratando de que las palabras puedan contenerlo, limitarlo, separarlo.

Difícil no entender ahora lo atrayente de ese frío que desprende la nevera cuya luz emplea Leo para, a hurtadillas, burlando el imperio carnal reinante en su universo familiar -“En casa, nunca había visto a nadie leer o escribir “-, iniciarse en la lectura. Ese frío -a pesar de todo excesivo, como lo muestra el suplemento de ropa de abrigo al que tiene que recurrir para contrarrestarlo- debe contener el excesivo ardor que despliegan el cuerpo y la demanda -o, más bien, la demanda del cuerpo- de la madre.

Proclamándose Léolo, busca desesperadamente aferrarse a las palabras que le faltan, tratando así de dar satisfacción a la más elemental necesidad, la de una buena distancia, intentando situarse en algún lugar intermedio entre el abrasarse y el helarse.

Y sin embargo, todo parece apuntar a lo precario de su posición, pues la frialdad de la nevera apenas puede contrarrestar la presencia de los alimentos que contiene y que inscriben en el plano, una vez más, la omnímoda presencia de la madre.

Por lo demás, no hay puertas más paradójicas que las de la nevera o el armario: porque no establecen el acceso a ningún espacio exterior sino todo lo contrario, comunican a Leo sólo con su delirio, en una suerte de huida hacia ningún lugar. Cuando por fin esa puerta esté completamente abierta y Léolo cruce su umbral, se sumergirá del otro lado de la realidad, instalándose del todo en el delirio.

La misma inquietante ambivalencia manifiesta el libro de Léolo, el único a su alcance: si ha podido acceder a la morada de los Lozeau ha sido a costa del olvido de su función: no más que un sólido con que calzar la mesa de la cocina. Y, sin embargo, tal es la ambivalencia, calza la mesa y, en esa misma medida, a pesar de lo precario de su posición, introduce cierto sostén, cierto apoyo y equilibrio para que esa mesa no termine de desmoronarse.

El valor de las palabras

Y de eso se trata sin duda en el uso que del libro intenta hacer Léolo: porque nadie como él sabe del valor de las palabras -que no tiene-, allí mismo, en la cocina, en el interior del universo alimenticio, materno, reclama, de las palabras, su función más esencial, también la más imprescindible: la de separar, trazar las primeras diferencias, establecer la primera topología: aquella que define los lugares separados -de la madre, del padre, del hijo- y hace posible el nacimiento de las identidades. Leo lucha por introducir la dimensión de la palabra en su relación con el mundo de la madre. Trata de ser, de afirmarse en la palabra, de diferenciarse de lo que le rodea; antes que nada: del cuerpo de la madre y de la impregnación, por este, del universo.

Se trata, pues, del trazado de las primeras palabras fundadoras: aquellas que no valen por su significado, sino por la energía y el valor que pueden inspirar:

«No intento recordar las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar.»

Por eso, Léolo vive su relación con el lenguaje como un misterio sagrado:

«Las palabras exigían mucho esfuerzo de concentración para desvelar sus secretos.»

Para así poder descubrirse él mismo como habitado por cierto secreto interior, por cierta palabra secreta y esencial que le permita concebirse a sí mismo, a ese cuerpo que en primer grado él es, como otra cosa, como algo más que un depósito de excrementos.

Intercambio simbólico

Y, porque de actuar se trata, la lectura le conduce a la escritura. Pero si ese paso, si el desencadenamiento de ese acto es posible, lo es porque hubo antes un lector de ese libro que dejó en él la huella de su lectura; por eso puede ahora Leo retomar su movimiento, recibir su testigo.

No se trata por eso tan sólo de un libro, sino también del acto de donación que con él recibe, y que le permite encontrar ahí, en ese libro, un punto de enganche para su subjetividad: sus subrayados se convierten así en los primeros lineamientos de su propio trayecto como lector -“sólo leía las frases subrayadas sin entender demasiado”. Y la frase que sobre él encuentra manuscrita -“en tanto que sueño no estoy loco”-, esa frase que da fe de una angustia muy próxima a la suya, le permite, por ello mismo, contenerla a través de un acto de escritura. Tratará entonces, también él, de escribirse a sí mismo.

Con ese libro, pues, recibe Leo un don frágil, quebradizo, tan distante como desvaídas se hallan las páginas del libro: la palabra de alguien, ese lector, que aparece para él, por primera vez, del todo desligado de ese universo de cuerpos imperiosos que le aplastan. El entonces, como aquel otro que, antes, lo hizo, escribe. Pero para que lo que escribe alcance el valor, la dimensión de lo simbólico, es necesario que haya alguien que lo escuche: alguien, en suma, capaz de recibir su palabra en un intercambio simbólico.

Es así como emerge en el film la figura de un hombre ya maduro, casi un anciano de barba blanca, que lee y recita las palabras escritas por Léolo. Para que, así, retornen de nuevo y él mismo pueda recibirlas, una vez alcanzada su plena dignidad de palabras escuchadas por alguien y, en esa medida, habitadas por la promesa del sentido.

Anhelo del mito

Pero no sólo eso, sino mucho más: alguien capaz de guiar, con su presencia y su palabra, la travesía de Léolo.

Al fundido en negro que seguía al abismamiento de la cámara -y con ella de la mirada del pequeño Leo – en el oscuro vientre de la madre, sigue la imagen de dos siluetas negras, la de un hombre y la de un niño, que avanzan bajo la lluvia recortándose sobre un paisaje desolado y extraño, compuesto a la vez por un fondo de agua -charcos, lluvia-, y hogueras y antorchas encendidas. Llevan, entre los dos, tres cubos, y en la cabeza sendos cascos en cuyo centro brilla la luz de una linterna. Diríanse poceros de las profundidades avanzando, como cíclopes en la oscuridad, por un mundo aún anegado por el agua contra la que habrán de luchar la luz y el fuego.

Mucho más, pues, que un lector: un compañero y un guía. Alguien, en suma, capaz de encarnar la demanda que Leo formulara a propósito de las palabras: que le inspiren energía y valor, que le recuerden la urgencia de actuar. Precisamente, que más allá del libro y su lectura, cierto acto sea posible y necesario. Recordémoslo: el lenguaje para Léolo, en cualquiera de sus formas, la de la lectura o la de la escritura, no es un mero pasatiempo: se juega en ello su supervivencia ya que no combate por otra cosa que por su integridad psíquica, por su identidad. Y es sin duda un acto, aún cuando de contenido incierto, el que realizan esas dos figuras, que podrían ser reconocidas como las de un padre con su hijo: haciendo frente a la violencia de la lluvia, acarreando el contenido de sus cubos, iluminando con sus linternas, en la inhóspita y húmeda noche, una senda.

O también: la encarnación de una palabra que inaugure un continente diferente, separado, del aniquilante continente de la madre.

Se trata pues de un acto que reclama una dignidad épica de esos seres que parecen emerger de la oscuridad y del agua como portadores del fuego: así lo acusa la Cantata de Santa María de Iquique que irrumpe entonces en la banda sonora:

«Gloria a Dios, en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el señor.»

No puede extrañarnos que el Dios patriarcal y masculino del cristianismo, el Dios de las limpias alturas celestiales, sea aquí convocado para sustentar la figura de quien debe conducir a Léolo por el camino que le permita escapar de ese mundo siniestro en cuyo centro, sobre su sucio trono, reina la madre con la soberanía de una diosa infernal.

En todo caso el nuevo personaje así introducido, ese hombre que parece saber hacia dónde dirigir a Léolo, posee también, según es enunciado entonces por la voz en off, un extraño nombre:

«Este era el domador de versos.»

Alquimia del símbolo

Y tras el curioso nombre, la no menos extraña morada: una suerte de gran palacio sin ventanas -toda la iluminación procede de un gran rosetón en el techo, y de un gran número de candelabros-, abarrotado de libros y papeles en su piso superior, y de esculturas, legajos y objetos artísticos varios en su profundo sótano, al que se accede a través de una larga escalera de caracol, aunque esto sólo lo sabremos mucho más tarde.

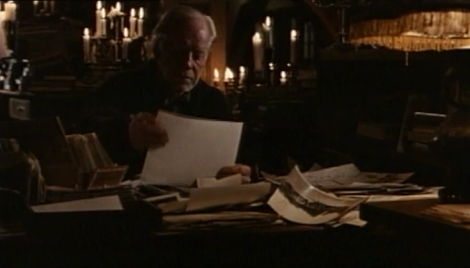

Allí, sentado ante el escritorio en el que suele leer los escritos de Léolo, el Domador lee cartas y contempla fotografías anónimas, rescatadas durante la noche de entre la basura de la ciudad:

«El domador se pasaba las noches hurgando en todas las basuras del mundo. Sólo le interesaban las cartas y las fotos.

«Llevaba cada sonrisa, cada mirada, cada frase de amor o cada separación como si se tratara de su propia historia.»

Cuando calla la voz en off del narrador, surgen otras, procedentes de esas cartas que el Domador de Versos lee, sucediéndose y superponiéndose al modo de aquellos desolados murmullos de la ciudad a los que prestaran su escucha los ángeles que habitaban el Cielo sobre Berlín. El Domador mismo, tanto por su edad como por su actitud, recuerda no menos a ese otro anciano que en el film de Wenders habitaba, también él junto a los ángeles, la gran biblioteca de Berlín, entregado a la tarea de guardar la memoria de los relatos y de su necesidad.

El universo del Domador, en su desordenada y abigarrada mixtura, contiene elementos propios tanto de una vieja biblioteca como del gabinete de un alquimista. Tienen lugar en él las transformaciones por el fuego y el tiempo -velas, polvo- de la materia más vil -la oscuridad, los andrajos, la basura- en lo más elevado: viejos libros polvorientos que han de ser descifrados, elementos simbólicos esenciales como el rosetón de la claraboya.

En este particular espacio tiene lugar la operación de conjugación, de unión de elementos de la más disímil naturaleza tales como las palabras de amor y las imágenes, las frases y las sonrisas, no siendo sino su propio deseo el fuego secreto con el que se alimenta la obra: construir historias hermosas -con sentido- a partir de los fragmentos de un montón de vidas rotas, pertenecientes a una multitud anónima de emigrantes que ha sufrido la ruptura de sus lazos de origen.

«El domador cree que las imágenes y las palabras deben mezclarse en las cenizas de los versos para renacer en la imaginación de los hombres.»

La forja de la palabra

Porque Léolo sabe de la necesidad de las palabras en su dimensión esencial, propiamente fundadora -fundadora de esa identidad simbólica que constituye el ser del hombre-, su valedor se configura así, como poeta. Pero porque esta palabra puede haber perdido con el tiempo algo de su fuerza originaria, es sin duda más precisa la expresión que Leo ha escogido: la de Domador de versos; es decir, en primer lugar, forjador de palabras.

Y de palabras, insistamos en ello, esenciales, es decir, fundadoras: capaces de desencadenar actos cargados de sentido. Pues tal es la metáfora que en este momento el film convoca. En el momento mismo en que la palabra renacer es pronunciada -“El domador cree que las imágenes y las palabras deben mezclarse en las cenizas de los versos para renacer…”- sobre la imagen del Domador leyendo en su escritorio se superpone la de una hoguera a la que son arrojadas cartas y fotografías: lo que, porque se cree en ello, debe hacerse, se hace, desencadena el acto: Léolo y el domador, con las linternas sobre sus cabezas, se encuentran sentados en torno a esa hoguera, realizando la operación alquímica mediante la cual tendrá lugar el renacimiento de la imaginación -creadora- de los hombres.

Se trata, pues, de la forja de la palabra -y de la de la imagen por ella ceñida y configurada-: precisamente esa metáfora que, en su momento, viéramos emerger en forma negativa a propósito del padre real, biológico, de Leo, aquel ser que quedara esencialmente descrito como alguien incapaz, totalmente ausente en el campo de la palabra.

Que el Domador de Versos comparece en el universo del film como el padre simbólico capaz de ocupar ese lugar vacante, como aquel, en suma, capaz de forjar el ser de Léolo en la palabra, es lo que las imágenes acreditan con total nitidez: las llamas que proceden de ese fuego purificador cubren por momentos totalmente la figura de ese niño que se vuelve respetuoso para escuchar la palabra del hombre capaz de guiarlo.

La ley de la palabra

Pues se le postula, también, la fuerza necesaria convocada en su nombre: él es el Domador y los domadores lo son, en primer lugar, de fieras. Alguien, pues, capaz de hacer frente y dominar, domar, ponerle bridas a eso que de animal -ciego, pulsional- habita en los hombres: ese mundo del cuerpo en su animalidad más primaria, encarnado por la madre y por la serie de los animales hembra -rata, pava, gata- que aparecerán ligados a ella. Alguien, pues, capaz de poner coto a ese cuerpo real invasor que asfixia a Leo: de interponer, entre ambos, su ley: la ley de la palabra -pues, siendo domador, lo es de versos. Capaz, en suma, de ocupar su lugar, de frenar el avasallamiento: de introducir, con su presencia misma, esa primera ley de todo espacio de civilización que es la prohibición del incesto.

La irrupción, en el mundo de Léolo, de este personaje constituye el paso necesario que sigue a aquel primero por el cual Leo recusara el nombre de su padre y se bautizara a sí mismo como Léolo. Pues, para que ese nombre sea algo más que nada, para que pueda tener sentido, debe haber sido recibido en un acto de intercambio simbólico que lo enlace a la cadena simbólica por antonomasia -al menos en el Occidente que ha nacido de ese libro fundador que es La Biblia-, la cadena de los nombres del padre. Y así nacer en la palabra, para poder ser en ella -y pertenecer, por tanto, al campo de lo humano. Nacer, en suma, como sujeto -sujeto a la cadena simbólica.

Así, en Léolo, la metáfora de la forja alcanza su mayor densidad: la forja del sujeto en la palabra, como condición para que la pulsión que lo habita pueda articularse como deseo y escribirse como relato.

Y por cierto que en pocos lugares como en este desgarrado film de Jean-Claude Lozeau esa relación necesaria entre el deseo y el relato, se manifiesta de manera más evidente e inmediata: pues en ese mundo donde el goce ciego del cuerpo lo invade todo con sus llamas, ninguna vía puede abrirse al deseo de Leo si no hay para él un relato que la abra: que le prometa que puede haber para él un buen objeto, deseado y lejano, y que el acceso a él suponga algo distinto de la aniquilación, del absoluto avasallamiento que el primer cuerpo, el de su madre, le impone. Y se hace así igualmente visible la dimensión del padre simbólico como la del Destinador de ese mismo relato: aquel que define la tarea necesaria y señala, más allá de ella, el objeto que aguarda a su deseo.

Lo que, en el registro mitológico que en el film se dibuja una y otra vez destellando de manera tan insólita sobre la atrocidad de su escenografía naturalista, puede ser descrito así: frente a la diosa de los infiernos, el Dios de la luz y de la palabra. Entre ambos mundos -el subterráneo y el celeste- realizan su periplo los cíclopes, en tanto mediadores y articuladores de un tránsito posible del uno al otro.

-Los cíclopes, en la mitología griega, eran gigantes de aspecto terrorífico que poseían un solo ojo, y a los que se atribuía la cualidad infrahumana de la antropofagia, como correspondía a su condición de hijos de Urano y de Gea (madre y esposa de Urano y madre tierra). Arrojados por su padre al Tártaro, es decir, a la parte más profunda y terrible del infierno, serán rescatados de las entrañas de la tierra por el mismo Zeus, deidad del espíritu. Como aliados de Zeus, lucharán contra los Titanes, y serán forjadores, en las fraguas de Hefestos bajo el Etna, del mismísimo rayo de Zeus, padre de los Dioses de la nueva era, la de los hombres.

«Hay que soñar, Léolo, hay que soñar.»

Al mismo tiempo el Domador da a Léolo un buen montón de cartas y de fotos que éste arroja en la hoguera. Ritual purificador que dota de cierta consistencia -en la medida en que tiene efectos-, de cierta credibilidad, al nombre que le es otorgado aquí por parte de alguien diferente de él mismo por vez primera. El Domador se erige así en Destinador simbólico, imponiéndole a Léolo la tarea de soñar, de crear las palabras capaces de nombrar, y capaces también, por ello mismo, deinspirar el valor para actuar”.

La tarea del héroe

«Me llevó tiempo comprender que él era la reencarnación de Don Quijote. Y que había decidido luchar contra la ignorancia. Y protegerme del abismo de mi familia.»

Y porque es del relato de lo que se trata, de su función fundadora, y por ello propiamente mítica, la figura del Domador es identificada como la reencarnación de Don Quijote, es decir, del primer personaje de la naciente novela, al que le fue dado vivir el drama del desmoronamiento del anterior héroe mítico. Sin la certeza que animara a éste en su trayecto, pero con la loca voluntad de encarnarlo, el protagonista de la novela -Alonso Quijano- tratará de construir su trayecto avanzando hasta traspasar el umbral -asechanza para siempre presente desde entonces en la literatura- de la locura.

Y con don Quijote, pues, toda su incertidumbre: más allá de la pasión con la que se entregara a la encarnación del héroe mitológico, el caballero artúrico, la fragilidad de su posición, la inquietante amenaza de que en todo ello no haya finalmente más que una patética mascarada.

En todo caso, lo que aquí se juega es la posibilidad de Léolo de sobrevivir al abismo de su familia.

La fragilidad de esa posición es escrita en la última imagen de la escena: un gran plano general que nos hace ver la pequeñez de esa hoguera junto a la cual se encuentran Léolo y el Domador, toda ella rodeada de agua, a modo de minúscula isla permanentemente amenazada por las aguas que desbordan continuamente la presa situada al fondo. Masas de agua que se precipitan hacia abajo, y que amenazan con arrastrarlo todo.

Pero hay ahí, en todo caso, junto a ellos, un viejo árbol de ramas desnudas, quizá ya seco debido al exceso de agua que lo rodea, pero que constituye una metáfora de las raíces que permitirían a Léolo sujetarse, y al mismo tiempo despegar verticalmente de la tierra. Se completa así la metáfora paterna -palabras aéreas, fuego, forja, raíces- a la vez que una enorme cantidad de agua amenaza terminar de apagar la hoguera para siempre.

La incertidumbre, pero también la esperanza que de ello se deriva encontrará su precisa expresión en la escena inmediatamente siguiente que muestra a Léolo sentado en el suelo y deteniendo su escritura para abrir un poco la puerta junto a la que se encuentra.

Una intensa luz blanca le ilumina entonces desde dentro: mientras repite el dictado del domador, que de nuevo recobra toda su ambivalencia:

«Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas.»

Y la recobra, sobre todo, porque la música que lo acompaña es otra vez The lady of Shalott. n