Jesús González Requena

Amour fou dans le jardin.

La déesse qui habite le cinéma de Luis Buñuel

traduction: Annie Bussière-Cros

Edición original: Amor loco en el jardín.

La diosa que habita el cine de Buñuel

Abada Editores, Madrid, 2008

Cette edition: www.gonzalezrequena.com, 2018

- Un désir qui lutte pour s’écrire

- L’amante, la vache, le lit

- Miroir, invocation, désir

- La Vénus au miroir

- Désir, suspens, récit

- De l’ordre du récit à celui de la déconstruction

- Doigt bandé

- Notas

- L’amante, la vache, le lit

Un désir qui lutte pour s’écrire

Mais si ça se limitait à ça, à cette réitération de la provocation sadienne, çà ne nous intéresserait pas comme le fait L’Âge d’or. En effet, au-delà de cette profusion d’actes d’énonciation provocateurs, sarcastiques et violents, le film nous attire par son étrange lyrisme qui les module et les polarise. Comme c’était le cas dans Un chien andalou, un thème qui revient à plusieurs reprises traverse cet univers chaotique construisant son noyau sémantique majeur : celui du désir du cinéaste qui lutte pour s’écrire.

« Pour moi il s’agissait aussi – et surtout – d’un film d’amour fou, d’une poussée irrésistible qui jette l’un vers l’autre, quelles que soient les circonstances, un homme et une femme qui ne peuvent jamais s’unir » (48)

Amour fou – il faut traduire l’expression française, amour fou, dans laquelle nous avons tendance à ne pas entendre dans sa littéralité le mot folie – qui avait représenté le plus grand idéal des surréalistes.

L’homme escorté par les policiers s’arrête devant une vitrine où il contemple haletant la photographie d’une belle femme.

Le rythme du champ/contrechamp inscrit le désir dans cette succession de l’image du sujet qui regarde et de celle de l’objet du désir qui capture son regard. Il s’agit, bien sûr, du mécanisme cinématographique élémentaire dont dépend l’implication, la mobilisation et l’expansion du désir du spectateur qui se trouve ainsi attrapé, par identification, dans le devenir des images filmiques. Mais dans ce cas, il s’agit d’une tentative pour élever ce mécanisme jusqu’à son paroxysme, au prix même de violenter les limites de la vraisemblance scénique.

L’amante, la vache, le lit

La femme de la photo n’est pas l’amante qui se roulait dans la boue, mais tout indique qu’elle convoque son image, et celle-ci se réalise à travers un fondu-enchaîné : nous la rencontrons chez elle, langoureusement renversée dans un fauteuil.

Puis nous la suivons dans sa chambre où, légèrement contrariée, mais pas surprise, elle trouve sur son lit une vache qui la regarde.

comme s’il s’agissait de quelque chose de relativement habituel, elle l’invective en l’enjoignant de quitter sa chambre.

Et alors, au moment où elle s’apprête à la faire descendre, apparaît brièvement, un insolite – et violent – plan semi-subjectif.

Dans ce plan, le derrière de la vache, situé à la gauche de l’image, rime de façon surprenante avec la fenêtre et les rideaux qui l’entourent et qui occupent sa partie droite. Etrange rime dans laquelle l’image raffinée de cette fenêtre se voit associée à la brutalité primaire du corps de la vache.

Que signifie la présence de cette vache dans cette chambre et dans cette scène ? Ainsi donc, nous nous trouvons dans la chambre d’une femme. Elle, la protagoniste du film, semble s’être éveillée de sa léthargie sous l’effet du regard intense de l’homme dirigé vers la photographie de la vitrine.

C’est donc son désir – et aussi, si l’on veut, son malaise sexuel – qui la réveille, et la conduit dans sa chambre. Et là, dans son lit, elle se trouve confrontée à cet immense corps de vache, vu sous son aspect à la fois grossier et sexuel.

La fenêtre, encadrée par ses rideaux, couverte de ses voilages délicats, est une métaphore prolongée du féminin comme espace intérieur et voilé. Mais cette fois, le raffinement métaphorique se trouve violenté, dans le même plan, par la brutale présence du corps de cette femelle, la vache, qui envahit le lit de la femme de sa présence radicale : aussi radicale que la trace photographique qui la compose, aux antipodes, donc, de toute élaboration métaphorique.

J’insiste sur ce point : cette femme, la protagoniste du film, constitue, depuis l’étreinte frustrée dans la boue, l’objet du désir du protagoniste. Mais, en même temps – elle le sait, elle le voit, dans ce plan – elle est un corps tout aussi réel que le corps brutalement réel de la vache.

Ensuite, une fois que la vache a abandonné la chambre, c’est le lit qui joue le rôle principal dans l’image.

Un rôle mis en valeur quand la femme, en passant devant lui, se retourne et reste debout, pensive, avec le lit en arrière-fond de son malaise.

Voilà, certainement, le rendez-vous qui se prépare : aussi bien pour la femme qui attend avec anxiété près de ce lit, que pour l’homme qui parcourt la ville à sa recherche, le lit constitue, donc, la métonymie de la rencontre sexuelle qui focalise le récit.

De fait, on ne manquera pas de le signaler, malgré toute sa volonté de rébellion, une fois passées les vingt premières minutes – qui correspondent à la durée de Un chien andalou -, L’Âge d’or, dans la mesure même où il s’approche de la durée du long métrage, tend à prendre la forme d’une narration : un homme et une femme, un désir commun – apparemment – et l’attente – le plus ancien des dispositifs de suspens – d’une rencontre amoureuse.

Miroir, invocation, désir

Puis elle s’assoit devant le miroir de sa coiffeuse où elle semble formuler une invocation au sujet de son désir pareille à celle prononcée par l’homme face à la photo de la vitrine :

Une invocation qui, à son tour, déclenche l’image de l’homme, toujours escorté par les policiers, qui s’arrête devant une clôture derrière laquelle un chien aboie agressivement.

Le visage de l’homme manifeste alors une excitation tout à fait semblable à celle de la femme.

A ce moment-là, le champ/contre-champ, au-delà de toute contrainte spatiale, réunit les amants :

Mais, après le premier enthousiasme, la présence de l’image de la femme aimée devient soudain imaginaire : le miroir dans lequel nous devrions voir – en effet, il s’agit d’un plan subjectif de la femme – son visage reflété – mais aussi : le miroir dans lequel, il y a un instant, elle voyait l’homme aimé -, se révèle vide :

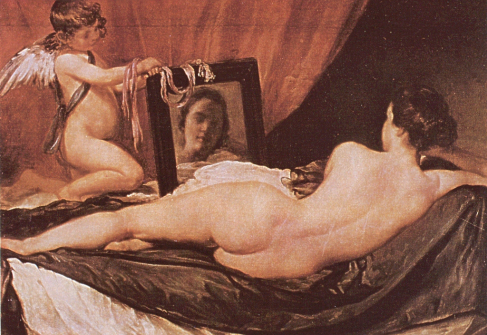

La Vénus au miroir

Ainsi donc, de la fenêtre au miroir, en passant par le derrière de la vache.

La Vénus au miroir de Velázquez peut nous servir de révélateur quant au cœur de cette séquence buñuelienne, car c’est après tout la même thématique qui se développe dans les deux œuvres.

Dans les deux cas il y a des rideaux et un miroir, un lit et le corps d’une femme. Et un regard interrogateur de la femme, peut-être triste, peut-être déconcerté, tandis qu’il s’abîme dans le miroir.

Que regarde Vénus ? Sans aucun doute, ce que l’image du miroir lui renvoie. Mais ce n’est pas, bien sûr, ce que nous, spectateurs du tableau, nous observons : elle ne peut pas voir, dans le miroir, un visage, car dans ce cas il nous serait impossible à nous, qui nous trouvons dans une position et dans un angle bien différent du sien, de le voir reflété là.

Ce que Vénus voit dans ce miroir – ce qui semble voiler, peut-être attrister son regard – n’est rien d’autre, après tout, que ce qui figure au centre de l’image, mais de dos par rapport à notre regard : son propre sexe. Le sexe de Vénus.

Elle, tout comme la protagoniste du film de Buñuel, le voit. Et puisqu’elle le voit, elle le sait. Et c’est ce savoir obscur que Velázquez peint dans cette zone profondément obscure située entre les deux têtes de Vénus, celle du miroir et celle qui, retournée, émerge derrière un grand rideau rouge – en effet le mouvement de l’œuvre est celui du dévoilement – et laisse sa trace dans l’ombre qui obscurcit – attriste ? – le visage reflété dans le miroir.

On pourrait dire aussi, bien sûr, qu’elle, Vénus, nous regarde, nous les spectateurs, ou le peintre pour qui elle a posé et dont le désir a baigné de lumière son image. De sorte que le tableau, alors, se retourne sur son contre-champ en l’interpelant résolument. Vénus nous regarde : elle nous provoque, elle sait que nous la désirons. Elle sait aussi plus que cela : elle sait la déception qui nous attend quand la promesse arrivera à son terme.

Voilà bien la puissante ambivalence que l’œuvre met en place et que prolonge l’ambigüité du visage de Vénus reflété dans le miroir, à la fois triste et joyeux : elle se regarde et elle nous regarde. Le miroir vaut donc pour ce qu’il cache, de même que le corps lumineux pour l’obscurité qui l’habite. Tout, donc, renvoie à l’hors-champ : à ce hors-champ caché au centre du tableau et à cet autre extérieur, situé en contre-champ, où l’interpellation – et l’énigme – nous touche.

Elle se regarde : elle regarde se : ce qui en elle n’est pas je – cela en quoi Je ne peux se reconnaître. Et elle nous regarde, ou elle regarde son amant : en indiquant ce qui se joue dans la rencontre amoureuse.

De sorte que tout, dans la scène figurée dans le tableau, appelle à la réalisation d’un acte : celui d’arriver jusqu’à elle, de traverser sa représentation, d’aller au-delà du miroir, d’accéder au fond – à ce fond obscur recouvert de tissus et masqué par l’éclat éblouissant du corps de Vénus.

Voilà ce que l’on peut lire dans le tableau de Velázquez : que seul un héros peut traverser le miroir et accéder au savoir obscur qui l’attend, au-delà de lui-même. Et puis encore : que seul un héros peut partager avec elle, Vénus, son secret.

Et c’est là, sans aucun doute, que s’achève le parallélisme entre le film et le tableau. Car dans L’Âge d’or il n’y aura pas de héros capable d’accéder à la couche de Vénus.

Désir, suspens, récit

Comme je l’ai signalé, au-delà de la prolifération presque mécanique de gestes de violente provocation qui sont aussi des gestes de provocation à la violence, L’Âge d’or trouve, à partir de là, un axe d’articulation discursive objet d’une élaboration supérieure : la modulation du désir d’un sujet orienté vers un objet qui l’attend. Un désir qui, par là-même, se dessine dans le même temps où il retarde son accomplissement : un désir, en somme, qui se déploie dans un dispositif de suspens, c’est-à-dire, dans une structure de tension qui retarde son dénouement.

Mais, n’est-ce pas là, après tout, le noyau, la structure nucléaire de cette matrice d’ordre qui fonde le récit ? Le paradoxe, alors, fait retour, avec encore plus de force : malgré la volonté surréaliste de faire violence à tout ordre discursif, de rejeter toute restriction discursive, le film semble acculé à un certain respect de l’ordre du récit.

C’est ainsi que L’Âge d’or, en même temps qu’il s’organise progressivement à la façon d’une narration dans laquelle se déploie ce désir problématisé dans la séquence que l’on vient d’analyser, conduit, inévitablement semble-t-il, à l’articulation de tous les éléments constitutifs de la structure du récit classique.

De l’ordre du récit à celui de la déconstruction

Il convient de faire une parenthèse pour souligner les caractéristiques de cette structure nucléaire, celle du récit classique, qui attire les foudres de l’artiste surréaliste – comme d’ailleurs celles de tout autre artiste d’avant-garde : en effet, tous s’accordèrent pour désigner le récit comme le noyau même de l’imposture, de la mascarade qui caractérisait, selon eux, cet art du passé qu’ils prétendaient rejeter.

Qu’on me permette, au moins comme hypothèse, d’en ébaucher ici la structure de base (49) : un Destinateur confie une Tâche à un Sujet. Et cette Tâche – qui contient la Loi énoncée, explicitement ou implicitement, par le Destinateur – est la médiation entre le Sujet et l’Objet de son désir – constitue, en somme, sa condition. Et dans la mesure où cette condition est assumée, le récit se déploie en un trajet où le sujet se constitue en héros, en se confrontant, simultanément, à sa Tâche et à la Femme.

De sorte que la Tâche, en tant qu’incarnation narrative de la loi symbolique, constitue la médiation nécessaire entre le sujet et l’objet de son désir. C’est ainsi que la trame du récit symbolique narre la médiation qui conduit, en l’encadrant, vers cet horizon de transgression où se trouve, comme corrélat de la possession de l’objet du désir, l’expérience de la rencontre sexuelle.

Remarquons donc que L’Âge d’or, tout en étant un texte d’avant-garde, c’est-à-dire un texte qui prend radicalement position contre l’ordre classique, nous conduit, inévitablement dirons-nous, à articuler tous les éléments de la structure du récit classique : le Destinateur, le Sujet, la Tâche, l’Objet.

Et, en même temps, on observera comment la syntaxe, apparemment arbitraire, qui articule ces éléments, répond cependant à une logique extraordinairement précise : celle de la négation systématique de la structure même du récit classique. C’est-à-dire que non seulement les éléments de cette structure sont présents, mais aussi les fonctions qui les relient. Avec toutefois cette réserve : les fonctions énoncées explicitement sont systématiquement niées.

Ainsi donc, même quand le récit symbolique est radicalement récusé, ses éléments et ses fonctions demeurent. À tel point que, dans L’Âge d’or – comme c’était le cas par ailleurs dans l’œuvre de Sade – on peut faire leur archéologie : en effet, les éléments du texte et la trame de son tissu peuvent être reconnus encore une fois, comme les ruines – survivantes malgré tout – de l’édifice symbolique qu’on tente de détruire.

De sorte que le geste de rébellion finit par rendre hommage involontaire à ce contre quoi il se rebelle, tout en affirmant son intention de le détruire.

Doigt bandé

Comment ne pas remarquer, par exemple, ce doigt bandé exhibé par la protagoniste du film dans la scène du miroir ?

Dans le dialogue qui précède immédiatement, il a été souligné à la fois par un gros plan et par les paroles de la mère :

Mère : ¿Tu as la main bandée ?

Fille : Oui. Çà fait plus d’une semaine que j’ai mal au doigt.

Non pas n’importe quel doigt, mais l’annulaire d’une femme jeune et amoureuse. Donc le doigt qui devrait porter l’anneau de fiançailles d’abord, et ensuite l’alliance nuptiale. C’est bien à ce doigt-là que la jeune fille a mal et il est évident que l’inflammation dont il souffre et la bande qui le protège rendent absolument impossible le port de quelque anneau que ce soit.

Notas

(48) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1996, p. 133.

(49) On peut trouver une formalisation systématique de ce modèle théorique dans la seconde partie de González Requena, Jesús: 2005: Clásico, Manierista, Postclásico: Las grandes formas del relato cinematográfico, Ediciones Castilla, Valladolid, 2005.