Jesús González Requena

Amour fou dans le jardin.

La déesse qui habite le cinéma de Luis Buñuel

traduction: Annie Bussière-Cros

Edición original: Amor loco en el jardín.

La diosa que habita el cine de Buñuel

Abada Editores, Madrid, 2008

Cette edition: www.gonzalezrequena.com, 2018

- La mort du père : hallucination

- J’allai fumer une cigarette sur le balcon

- Le Pape : ¿ papa ?

- La mort du père : le joli revolver

- La mort du père. Occupant le lieu du père

- Bottes trouées, pieds nus

- La mort du père : paris

- La question du père n’est pas résolue : rêves

- Notas

- J’allai fumer une cigarette sur le balcon

La mort du père : hallucination

Une séparation sans adieu : rien qu’une fiction. Et la fiction remonte à la suivante et dernière apparition du père dans Mon dernier soupir :

« Mon père mourut en 1923. (55)

« Je reçus un télégramme de Saragosse disant : Père très malade, viens vite. Je pus le voir encore vivant, très affaibli (il allait mourir d’une pneumonie), et je lui dis que je venais dans la région de Saragosse pour faire des recherches entomologiques sur le terrain. Il me demanda de bien me conduire avec ma mère et mourut quatre heures plus tard.

« Le soir toute la famille se trouvait réunie. Nous manquions de place. Le jardinier et le cocher de Calanda dormaient dans le salon sur des matelas. Une des domestiques m’aida à habiller mon père mort, à lui nouer sa cravate. Pour lui enfiler ses bottes, il fallut les couper sur le côté.

« Tout le monde se coucha et je restai seul pour le veiller. Un cousin, Jose Amorós, devait arriver de Barcelone par le train à une heure du matin. J’avais bu pas mal de cognac et, assis près du lit de mon père, je croyais le voir respirer. J’allai fumer une cigarette sur le balcon, en attendant l’arrivée de la voiture amenant le cousin de la gare – c’était le mois de mai, on respirait l’odeur des acacias en fleur – quand soudain j’entendis distinctement un bruit dans la salle-à-manger, comme une chaise jetée contre un mur. Je me retournai et je vis apparaître mon père, debout, l’air assez agressif, les mains tendues vers moi. Cette hallucination – la seule que je connus de toute ma vie – dura une dizaine de secondes et s’évanouit. J’allai dans la pièce où dormaient les domestiques, et je me couchai auprès d’eux. Je n’avais pas vraiment peur, je savais qu’il s’agissait d’une hallucination, mais je ne voulais pas rester seul. (56)

Cette hallucination persécutrice d’un père jamais définitivement mort s’évanouit-elle aussitôt ? Tout semble indiquer que non. Que, tout au moins, son effet durait encore le lendemain.

« L’enterrement eut lieu le lendemain. Le jour suivant je me couchai dans le lit de mort de mon père. Par précaution je glissai sous l’oreiller son revolver – très beau, portant ses initiales en or et en nacre – pour tirer sur le spectre, si par hasard il se présentait. Mais il ne revint jamais. » (57)

Mais ce n’est pas tout. Ce délire allait poursuivre à plusieurs reprises le cinéaste dans ses cauchemars avec l’intensité propre au choc traumatique :

« Quelquefois, adulte, je reviens dans la maison familiale de Calanda, où je sais que se cache un spectre. Souvenir de l’apparition de mon père, après sa mort. Je rentre bravement dans une pièce sans lumière et j’appelle le spectre, quel qu’il soit, je le provoque, parfois même je l’insulte. Alors un bruit retentit derrière moi, une porte claque et je me réveille épouvanté, je n’ai vu personne. » (58)

Il semble donc que la question du père recouvre chez Buñuel une extrême importance, au point de provoquer l’unique hallucination vécue – ou tout au moins confessée par le cinéaste au cours de sa vie. Et, par ailleurs, à l’évidence, sa présence est indiscutable dans son travail cinématographique. Le cinéaste lui-même nous éclaire à ce propos quand il se remémore le film Robinson Crusoe :

« Peu enthousiaste au début, je commençai à m’intéresser à l’histoire au cours du tournage, j’introduisis quelques éléments de vie sexuelle (rêve et réalité) et la scène du délire dans laquelle Robinson revoit son père. » (59)

J’allai fumer une cigarette sur le balcon

Nous pouvons facilement mettre des images sur cette citation autobiographique – des images qui permettent de constater à quel point cette relation non résolue avec le père plane comme une donnée essentielle dans l’expérience esthétique du cinéaste – :

« Je sortis sur le balcon pour fumer une cigarette, en attendant l’arrivée de la voiture qui était allée à la gare chercher mon cousin – c’était le mois de mai, on respirait l’odeur des acacias en fleur. »

C’est sans doute Buñuel lui-même qui sort pour fumer une cigarette au début de Un chien andalou. Et tout semble indiquer qu’il le fait par une nuit printanière qui pourrait facilement être imprégnée de l’arôme des acacias en fleur.

Le Pape : ¿ papa ?

Et si le balcon de Un chien andalou accuse la présence de Luis Buñuel lors d’une nuit qui pourrait être celle de la mort de son père, le balcon de L’Âge d’or pourrait accuser, à son tour, l’absence du père :

J’ai parlé plus haut, à propos des mots qui accompagnaient ces images, de sarcasme. Mais nous pouvons désormais deviner que derrière cela se cache une émotion plus dense – moins touristique et moins détachée – Il s’agit, en tout cas, du balcon du Pape et peut-être, par conséquent, du balcon de papa.

Le fait est que lui, le Pape ou papa, n’y est plus. Sa demeure est vide, sans lui.

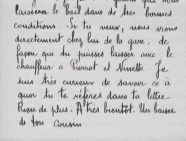

Et, sur sa fenêtre, cette note :

« J’ai parlé avec le gérant qui nous a promis qu’il nous laisserait la location dans de très bonnes conditions. Si tu veux, nous irons directement chez lui depuis la gare, de sorte que tu puisses laisser le chauffeur avec Pierrot et Ninette. Je suis très curieux de savoir à quoi tu te réfères dans ta lettre. Rien de plus. À très bientôt. Je t’embrasse, ton cousin. »

De nouveau, l’élément qui semble s’épuiser dans son geste burlesque à l’adresse de l’institution catholique trouve une intense résonance dans la biographie du cinéaste. En effet, ce délire qui s’était produit la nuit de la mort du père était associé à la présence d’une gare, d’un cousin qui arrivait et d’un chauffeur qui devait le prendre :

« En attendant l’arrivée de la voiture amenant le cousin de la gare… »

Le fait que dans un récit autobiographique si éloigné dans le temps survive le souvenir, à propos de la terrible hallucination qui avait fait trembler le cinéaste, de cette arrivée du cousin tellement insignifiante en apparence, et pourtant, de façon surprenante, si prolixe en détails – la voiture envoyée à la gare pour le ramener -, non seulement donne toute sa dimension à l’émotion profonde qui se cache sous le masque du mépris touristique avec lequel le cinéaste traite ce balcon du père, mais signale la charge émotionnelle présente et non résolue. En effet, c’est certainement le nom de ce cousin qui explique la permanence du souvenir : Amorós. Et, avec lui, la trace d’un amour enfoui sous le sentiment de raillerie et de mépris.

La mort du père : le joli revolver

Mais les traces de la mort du père présentes dans L’Âge d’or ne s’arrêtent pas là.

« L’enterrement eut lieu le lendemain. Le jour suivant, je me couchai dans le lit de mort de mon père, par précaution je glissai sous l’oreiller son revolver – très beau, portant ses initiales en or et en nacre – pour tirer sur le spectre, si par hasard il se représentait. Mais il ne revint jamais. » (60)

Aucune explication au sujet d’un fait extrêmement surprenant : je me couchai dans le lit de mort de mon père. Et cela le jour suivant sa mort – quand, pour ainsi dire, ce lit était encore chaud, ou, pourquoi pas ?, d’un froid glacial -, comme s’il inversait la fuite de la nuit précédente vers la chambre des domestiques.

Disposé donc à faire feu sur le père – de la même façon que dans L’Âge d’or un père fait feu sur son fils.

Quel motif l’emporte dans ce geste fou ? Occuper la place du père ? Défier son fantôme ? Le supplanter ? S’identifier totalement avec lui – en qualité de cadavre, et à sa place ?

Mais la folie du geste trouve sa meilleure expression dans la présence de ce révolver sous l’oreiller : pour faire feu sur le spectre s’il se présentait ? dans quelle intention ? Avec celle de tuer un mort ? On sait bien que les balles n’égratignent pas les spectres. La fonction du pistolet – si joli, avec ses initiales en or et nacre – doit donc être différente – : c’est, sans aucun doute, le pistolet du père.

Eh bien, on peut trouver aussi ce joli pistolet dans L’Âge d’or :

Il s’agit, nous aurons l’occasion de nous occuper de cela plus tard, du pistolet avec lequel le Ministre de l’Intérieur se suicidera après une violente discussion au téléphonique dans laquelle il reprochera au protagoniste de commettre des actes hors la loi.

De fait, d’une certaine façon, comme j’ai eu l’occasion de le signaler, dans L’Âge d’or Buñuel ne cesse de s’emporter contre le père, de déconstruire, d’anéantir sa position, sa place.

Mais, en tout cas, cela montre que l’hallucination que le cinéaste décrit dans ses mémoires dura beaucoup plus de dix secondes.

La mort du père. Occupant le lieu du père

Insulter le père tout en l’aimant et, en même temps, littéralement, le supplanter.

Il est évident que le processus de cette substitution ne s’arrête pas au fait de dormir dans son lit et de s’approprier son revolver. Pour nous le raconter, Buñuel use d’une circonlocution en introduisant la figure d’un ami : ce doit être vrai puisque c’est lui, Mantecon, qui le dit – Buñuel ne s’en souvient-il pas ? :

« Cette mort fut pour moi une date décisive. Mon vieil ami Mantecon se rappelle encore que, quelques jours plus tard, j’ai chaussé les bottes de mon père, ouvert son bureau et fumé ses cigares Havane. Je prenais la tête de la famille. Ma mère avait à peine quarante ans. Peu de temps après j’achetai une voiture, une Renault. » (61)

Aucune manifestation de deuil ; au lieu de ça, ce qui paraît être une substitution heureuse. Oscillation extrême, donc, sans aucune médiation, entre l’hallucination terrifiante et la substitution heureuse. De sorte que l’absence de deuil suppose en même temps le rejet de la faute – cette faute qui semble inséparable de la relation avec le père symbolique.

Et, dans cette mesure, sans solution de continuité, avec un total détachement, la référence à la grande jeunesse de la mère. (62)

Bottes trouées, pieds nus

On reviendra sur ce point. Mais auparavant, reparlons de ces bottes qui apparaissent pour la deuxième fois :

« Une des domestiques m’aida à habiller mon père mort, à lui nouer sa cravate. Pour lui enfiler ses bottes, il fallut les couper sur le côté. »

On suppose que ces bottes sont différentes de celles dont se souvient l’ami Mantecon. Mais, en tout cas, ce sont bien les bottes du père. Et de plus, ce sont des bottes trouées – en effet, il fallut les découper pour les lui mettre au pied.

Poursuivons : ces bottes qu’il fallut découper, il fallut les enfiler à des pieds nus.

Voilà qui nous conduit à une autre image de L’Âge d’or :

La mort du père : paris

Il est certain que Buñuel n’en reste pas là, il part à Paris :

« Sans la mort de mon père, je serais peut-être resté beaucoup plus longtemps à Madrid. J’avais passé mon diplôme de philosophie et renoncé à poursuivre mes études jusqu’au doctorat. Je voulais partir à tout prix, je n’attendais qu’une occasion.

« Elle me fut fournie en 1925. (63)

Mais il est tout aussi certain que sa façon d’atterrir à Paris est tout à fait étonnante ; cette ville d’où, à l’époque, les cigognes ramenaient les nouveaux nés, comme le dit Buñuel lui-même dans son autobiographie :

« En 1925 … ma mère paya le voyage et promit de m’envoyer de l’argent tous les mois. A mon arrivée à Paris, ne sachant où loger, j’allai tout naturellement à l’hôtel Ronceray, passage Jouffroy, où mes parents avaient passé leur voyage de noces, en 1899, et m’avaient conçu. » (64)

N’est-ce pas çà L’Âge d’or ? : une fois le père mort, ses bottes aux pieds et ses havanes aux lèvres, avec l’argent envoyé par la mère, il va à l’hôtel où ses parents passèrent leur lune de miel et où ils le concurrent.

Que va-t-il faire à Paris ? Se donner naissance à lui-même dans un fantasme d’amour incestueux avec sa mère ? En somme, porter à son comble la répudiation totale du père ?

La question du père n’est pas résolue : rêves

En tout cas, cela ne met pas fin à la référence au père dans l’autobiographie buñuelienne : elle se poursuit, de manière plus ou moins évidente, dans ces rêves qui, comme il le dit lui-même, l’accompagnèrent tout au long de sa vie.

« J’ai réussi à cataloguer, en ce qui me concerne, une quinzaine de rêves récurrents qui m’ont suivi toute ma vie, fidèles compagnons de route. Certains sont d’une grande banalité : je tombe délicieusement dans un précipice, ou je suis poursuivi par un tigre ou par un taureau. Je me retrouve dans une pièce, je ferme la porte derrière moi, le taureau enfonce la porte et ainsi de suite. » (65)

« Ou bien, à tout âge de ma vie, je me vois soudain dans l’obligation de repasser mes examens. Je croyais les avoir passés avec succès, il n’en était rien. Je dois me présenter de nouveau et bien entendu j’ai tout oublié de ce que je devais savoir. » (66)

« Autre angoisse : le retour à la caserne. A cinquante ou soixante ans, revêtu de mon vieil uniforme, je reviens dans la caserne où j’ai fait mon service militaire, à Madrid. Je suis très inquiet, je rase les murs, j’ai peur de me faire reconnaître. Je sens en moi une certaine honte d’être encore un soldat à mon âge, mais c’est ainsi, je ne peux pas faire autrement, il faut absolument que je parle au colonel, que je lui explique mon cas : comment se fait-il, après tout ce que j’ai connu de la vie, que je sois encore à la caserne ? » (67)

Le taureau qui ne cesse de le poursuivre : l’examen toujours à repasser – jamais obtenu -, le service militaire jamais terminé, mais surtout : la conversation qui n’a jamais eu lieu avec le colonel, c’est-à-dire, après tout, avec le père.

Un autre rêve situe avec une plus grande précision cette question jamais résolue :

« Il m’arrive aussi ce qui arrive à tout le monde : je rêve de mon père. Il est assis à la table familiale, son visage est grave. Il mange lentement, très peu, et il parle à peine. Je sais qu’il est mort et je murmure à ma mère, ou à une de mes sœurs assise auprès de moi : ” Il ne faut surtout pas le lui dire “. »

« Le manque d’argent me harcèle pendant mon sommeil. Je n’ai plus rien, mon compte en banque est vide, comment vais-je faire pour payer l’hôtel ? Voilà l’un des cauchemars qui m’a poursuivi avec le plus d’obstination. Et continue à me poursuivre. »

Remarquons qu’il s’agit d’un cauchemar. Avec en son centre la parole absente du père. Puisque ce père toujours et jamais mort tout à fait dit : que personne ne le lui dise.

Mais enfin, que personne ne lui dise quoi ?

Que ses bottes sont trouées ? Qu’il ne peut pas payer l’hôtel ? Peut-être cet hôtel de Paris dans lequel il hallucine la récusation totale du père, sa supplantation absolue, le phantasme de l’auto-engendrèrent ? Sans doute : il ne peut payer l’hôtel, puisqu’il le paye avec l’argent de la mère. Son compte est vide, il n’a rien.

Peu importe le secret que personne ne doit lui dire, c’est ce dernier que le père dit à la mère ou à l’une de ses sœurs. Or, de quelle sœur pourrait-il bien s’agir si ce n’est de la préférée de Buñuel, Conchita ? Et nul doute que Conchita c’est aussi, par ailleurs, le nom de la protagoniste de Cet obscur objet – et, il faut ajouter, toujours inaccessible – objet du désir. (69)

C’est, sans aucun doute, ce qui est en jeu : l’obscur objet de désir incestueux.

Notas

(55) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 87.

(56) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 88.

(57) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 88.

(58) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 106-107

(59) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 223.

(60) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 88.

(61) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 88.

(62) Mariée à 17 ans à un homme de 26 ans plus âgé qu’elle, María Portolés donna naissance à Buñuel, son fils aîné, en 1900, l’année suivant son mariage. En 1923, année de la mort du père du cinéaste, elle avait donc seulement 40 ans.

(63) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 88.

(64) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 89.

(65) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 106.

(66) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 106.

(67) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 106.

(68) Buñuel, Luis: 1982: Mi último suspiro, p. 107.

(68) Note de la traductrice : En Espagnol, jeu de mot sur Conchita : la concha désigne le sexe de la femme et Conchita est un prénom de femme.