La madre, Vsevolod Pudovkin (1926)

Jesús González Requena

Seminario Psicoanálisis y Análisis Textual

El dormitorio de la zarina (Octubre, Eisenstein)

Sesión del 09/03/2007

Universidad Complutense de Madrid

- La épica del realismo socialista está a punto de comenzar: la madre tierra

- La masacre: el sacrificio del hijo

- El abrazo de la madre y la ordalía de amor entre los hermanos

- Nace una nueva nación de acero

- El padre expulsado

- El derrumbe del padre

- La confusión que ha atrapado al siglo XX

- El sueño de la madre

La épica del realismo socialista está a punto de comenzar: la madre tierra

Antes de proseguir el análisis de Octubre, haremos una excursión por La madre, de Vsevolod Pudovkin (1926), que nos permitirá ampliar el campo de reflexión sobre el fondo oscuro de la Revolución del que habría de emerger esa forma extrema de poder totalitario que fue el Estado Soviético.

El pueblo se manifiesta, avanza

bajo y tras la enseña de la bandera roja.

Mientras suena, heroica, la internacional.

Es el deshielo de la revolución.

La épica revolucionaria del realismo socialista está ya a punto de comenzar.

Pero cuando digo ya, no me refiero de manera vaga al periodo en el que el film fue realizado.

Por lo demás, ustedes lo saben, los historiadores del arte sólo cifrarán el sórdido advenimiento del realismo socialista en la década siguiente, la de los años treinta.

Pues bien, yo lo que les digo -es, en cierto modo, el tema de ésta y de la próxima sesión-, es que eso, el realismo socialista, está a punto de comenzar.

Y en sentido estricto.

Va a comenzar dentro de unos breves instantes, en este film ejemplar que es Madre, de Vsevolod Pudovkin.

Y en ello la madre ha de desempeñar un papel central.

Les hablaba del deshielo de la revolución, es decir: el deshielo como metáfora de la revolución.

Seguro que han leído algo sobre ello en los manuales de historia del cine, pues se trata, sin duda, una de las más célebres metáforas cinematográficas.

Pero permítanme que añada: una metáfora tan reconocida y citada como poco explorada.

De modo que va siendo ya hora de detenerse a leerla.

Si el deshielo es la metáfora de la revolución, es decir, si el deshielo es el término metafórico que remite y elabora el sentido de la revolución como término metaforizado, entonces, necesariamente, la revolución comparece como la primavera de una nueva fecundidad.

Y porque es de la fecundidad de lo que se habla, la madre encuentra en ello un protagónico lugar.

No hay duda, por lo demás, de que el amor de madre está en el centro de todo.

Demos un paso más: porque es de la fecundidad de lo que se habla, la madre encuentra su protagónico lugar justo al lado de la bandera.

La madre y la bandera, en el momento mismo en que esa bandera va a dejar de ser la de un movimiento político -el comunismo- para convertirse en la de una nación: la Rusia comunista, y, en torno a ella, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La primavera, la bandera, la fecundidad, la madre: se darán ustedes cuenta de que -y éste es el movimiento que ha de instaurar, dentro de un instante, el tiempo del realismo socialista- es de la madre tierra de lo que se habla aquí.

En cierto modo, lo decisivo de este momento, de este tránsito histórico, es lo que este puente anuncia e inscribe en el film.

E insisto en que les hablo menos de lo que sucedió en 1905 -fecha en la que se ambienta el film- que de lo que está sucediendo a mediados de los años veinte, en el periodo en el que fue realizado el film.

La masacre: el sacrificio del hijo

¿Qué es necesario para que eso -la conjunción entre la madre y la bandera- cuaje, cristalice definitivamente?

¿Cómo es posible que durante décadas nadie haya reparado en la extraordinaria ambivalencia de ese deshielo arrebatado que es la metáfora mayor del film?

Porque, a estas alturas, es ya difícil dudarlo: el texto responde a nuestra pregunta con la precisión de una fórmula matemática: para que cristalice la conjunción absoluta entre la madre y la bandera, la madre tierra, el socialismo en un solo país, es necesario el sacrificio del hijo:

Tal es, por lo demás, lo que este puente anuncia.

Y lo que esta mano advierte.

No hay duda: ese puente señala un trayecto inexorable: el del encuentro de los manifestantes con el ejército.

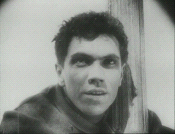

Y el hijo, ¿dónde está el hijo?

Pero la pregunta fundamental es: ¿qué es lo que en este momento el hijo ve y qué lo que no puede ver?

Su mirada se traza perpendicular al eje del puente que acabo de señalarles -y que, por eso mismo, él no puede ver.

Y el entusiasmo de lo que ve le ciega eso otro que no ve.

El abrazo de la madre y la ordalía de amor entre los hermanos

Se abraza con sus compañeros, se funde con ellos. Se funde en el pueblo.

Ordalía de amor entre los hermanos.

Pero la plena fusión con el pueblo pasa por el abrazo con la madre que lo encarna.

Una madre sin duda amorosa.

¿Pero no ven algo excesivo en su abrazo?

¿No hay algo desmesuradamente paralizante y loco en ese abrazo?

Cae el abanderado.

Muerto como el hijo mismo.

¿Se dan cuenta? Ella misma es ya, sin todavía saberlo, la bandera.

¿Dónde termina la sangre roja del hijo y comienza la sangre roja de la bandera?

Nace una nueva nación de acero

Y bien, esa locura, la del estalinismo, la del realismo socialista, ha cuajado ya.

Ahora ella, la madre cuyo abrazo ha asfixiado al hijo, es ya la madre patria.

No hay duda posible sobre su nuevo -o extraordinariamente antiguo- fanatismo.

Ella es la bandera, se funde con ella, se invisibiliza en ella.

¿Acaso en el amor apasionado a la bandera no late el amor a la virginidad mítica de la madre?

Sólo queda, a estas alturas, una pregunta:

la carga de caballería que, frontal, se abalanza sobre ella, ¿podrá aniquilarla? ¿O más bien se fundirá con ella?

¿Qué sucede entonces?

¿Perece la madre?

Pero no les pregunto para que especulen: les pregunto para que lean, en el film, la respuesta.

¿Y si de su cadáver naciera una nueva iglesia?

¿Y si el cielo se abriera ante ella?

Y de esa nueva virgen naciera una nueva patria de hierro…

Pues es desde luego música de milagro la que culmina el deshielo que da paso a una nueva nación de acero.

Así termina el film. Veamos ahora como comienza.

El padre expulsado

El cielo.

Y la ley.

Pero es evidente que el cielo y la ley aparecen disjuntos.

Un hombre, sin nombre, es expulsado no se sabe de qué lugar -probablemente, de una cantina. Es su condición de expulsado, de sin lugar, lo que le identifica.

Está sólo. Desolado.

Y borracho.

Así concluye la breve primera secuencia del film.

Fundido en negro.

Y, tras el fundido en negro, el mismo cielo, como si el film comenzara de nuevo.

Mas tras ese cielo que así se repite, no aparece ya el policía, sino los dos primeros carteles del film.

La Madre.

El Hijo.

Y, sin embargo, la imagen que sigue no presenta ni a esa madre, ni a ese hijo.

Sino a ese mismo hombre, el borracho sin lugar,

que abre la puerta de una valla.

Y justo entonces, sólo entonces, es identificado como el Padre.

No hay duda entonces: en el lugar donde penetra -del todo diferente a aquel otro del que ha sido excluido- él ocupa el lugar del policía, es decir, de la ley.

Hay un lugar, pues, donde ese borracho excluido es la ley.

De ahí la cadena de esos tres umbrales que se suceden en el comienzo del film:

el de la cantina, la puerta de la valla, la puerta de la casa.

Todo eso es evidente.

Pero nada de eso responde a una pregunta que resulta obligada: ¿por qué, a la vez que se mostraba a este hombre, se han sucedido esos dos carteles nombrando a una madre y a un hijo que no nos eran mostrados todavía?

La serie de planos nos devuelve la respuesta.

La madre está del lado de ese cielo.

La madre y el hijo, en su conjunción, participan de ese cielo, antes de la llegada, de la irrupción violenta del padre.

El derrumbe del padre

Agachada, en picado, casi a ras de suelo, la madre es presentada en su condición humillada.

Y frente a ella, la posición prepotente del padre, reforzada por su frontalidad, por el reencuadre de la puerta y por el contrapicado de la cámara.

También por una iluminación igualmente contrapicada que da a su rostro, mientras nos mira, un aspecto feroz.

El de un odio acumulado contra el mundo que ahora va a volverse contra su mujer.

Mientras nos mira, les digo, a nosotros, espectadores, pues nadie hay, en la estancia, a su altura salvo la cámara misma: la mujer, recuérdenlo,

está agachada, humillada,

y el hijo duerme sobre su camastro.

Pero eso no quiere decir, después de todo, otra cosa que nosotros, espectadores del film, somos emplazados en el lugar de la celeste conjunción entre la madre y el hijo.

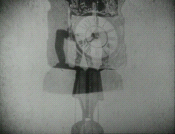

El padre mira el reloj.

Poderosa economía narrativa: ese padre alcohólico ha vendido ya el péndulo del reloj, y ha sido la madre quien ha subsanado su falta con su propia pancha.

Es la madre, en suma, quien sostiene a la familia en su precariedad.

Así, de un solo trazo, se enuncia la bancarrota del padre: pues el reloj es desde siempre, y por antonomasia, el emblema del padre.

Él es quien le da cuerda. Y es él también quien, con su irrupción, introduce el tiempo en la relación primaria entre la madre y el hijo.

Pero no aquí.

Aquí es la madre humillada la que aparece del lado del reloj, y por eso del tiempo, frente a un padre que ha naufragado ya fuera de él.

Resignada, a la vez que llena de desprecio, la madre adivina el próximo acto del padre.

Pero la madre pensaba que él iba a conformarse con eso, con vender la plancha que hacía de péndulo.

Atónita, contempla que esta vez está dispuesto a llega más lejos, a vender el reloj y, con él, el tiempo mismo.

Y eso ya es demasiado.

Tal es el motivo del tumulto que, en la noche, despierta al hijo durmiente.

Quisiera que se dieran cuenta de hasta qué punto todo aparece aquí, en este hogar desolado en el que va a estallar la revolución, en extremo trastocado.

Pues el padre que interrumpe la primordial conjunción entre la madre y el hijo,

el padre que le despierta,

en vez de introducir el tiempo, parece decidido a abolirlo.

Mas, en cualquier caso, hay un tumulto en la noche. De modo que es un tumulto producto del chocar de los cuerpos del padre y de la madre lo que despierta al hijo.

Es decir: el resonar de la escena primaria está presente. ¿Cómo podría no estarlo en un film cuyo título es Madre?

En el forcejeo, el padre cae

Y cae, con él, el reloj, haciéndose añicos.

Y la tuerca del reloj se detiene definitivamente.

La confusión que ha atrapado al siglo XX

¿Me permiten que les llame la atención una vez más sobre la confusión que ha atrapado al siglo XX?

Me refiero a esa según la cual era la tarea del siglo derrumbar al padre de su pedestal.

Asombrosa confusión, les digo, pues los textos más caracterizadores del comienzo de ese siglo -y no hay duda de que este es uno de ellos- han mostrado siempre al padre como ya derrumbado.

Espero entonces que me entiendan si les digo que ésta no es ya una violencia patriarcal, sino, por el contrario, la violencia que emerge como resultado del desmoronamiento de la cultura patriarcal.

Su contrapartida es el martillo de la revolución.

Reparen en el enunciado: no es pegar, sino tocar el verbo escogido.

El padre parte.

Expulsado a ese espacio exterior de la sociedad industrial en la que ya no es nadie, sólo un miserable lumpenproletario que ha perdido y olvidado la elemental nobleza de su pasado campesino y patriarcal.

Una suerte de seísmo se ha producido, pues el suelo mismo se ha resquebrajado.

¿No me creen? Recuerden:

Antes del derrumbe no estaba esa resquebrajadura.

¿Qué lo ha producido? ¿La caída del reloj o la caída del padre?

El caso es que entonces el reloj roto encuentra entonces la más insólita y turbadora de las ubicaciones: el regazo de la madre.

El sueño de la madre

Saben ustedes que Pavel, el hijo, esconde unas armas en su casa.

Pero también podríamos decirlo así: la madre tiene un sueño.

Sueña que Pavel esconde unas armas en el suelo de su casa.

¿Acaso no lo sueña?

Al menos, es un hecho que lo ve en sueños.

Pero no menos notable es el sitio donde el hijo esconde esas armas: precisamente en ese suelo resquebrajado por el derrumbe del padre.

Ahora bien, ¿Qué motiva ese sueño de la madre? n