Jesús González Requena

Seminario Psicoanálisis y Análisis Textual 2014/2015

sesión del 17/10/2014 (2)

Universidad Complutense de Madrid

de esta edición: gonzalezrequena.com, 2015

- Debbie y la manta india

- Ethan es el mensajero de lo real

- De la plenitud de la omnipotencia al temblor del deseo

- El hombre deseado y el no deseado

- El padre amoroso: objeto transaccional

- El padre simbólico

- La casa de la que ella es encarnación

- Espacio real vs espacio simbólico

- No hubo, para Justine, escena primaria

- Síntoma y símbolo

- La duplicidad de lo femenino

- La escena primaria completa

Debbie y la manta india

Younger Debbie: Quiet, Prince.

El perro ladra: de modo que no reconoce al que llega -otra manera de decir que ha sido mucho el tiempo pasado- como tampoco le reconoce la niña quien, sin embargo, parece deducir de quién se trata.

En su brazo izquierdo, la muñeca que, a lo largo del relato, será la metonimia de su ausencia.

El azul de su vestido conecta a esta muñeca tanto con el azul del vestido de Debbie como con el de Martha, su madre.

Pero el conjunto de estos tres elementos de tanta resonancia en lo que sigue del relato -niña, perro, muñeca- se encuentra ligeramente descentrado, hacia la derecha, para que comparta su protagonismo en el plano con esa manta india que se encuentra al fondo, intensamente iluminada por el sol:

Es, sin duda, la misma manta india que hace un instante vimos sobre el poste de los caballos y, como tal, desde ahora mismo, escribe el destino de la niña. Un destino del que ella misma, todavía, nada puede saber -de hecho le da, ignorante, la espalda.

Supongo que se darán cuenta de que el espectador, cuando salga del cine, nada recordará de esta manta, a pesar de la intensidad visual de su presencia.

Es en suma una manta invisible en su acentuada visibilidad.

Y es que es una cifra tan significativa como todavía indescifrable, pues no solo escribe el destino de la niña, sino que anuncia lo que en ese destino se cruza con ese otro personaje que, como ella, aparece aislado en el plano.

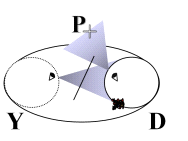

Anotado el hecho de que esa misma manta india vincula a la niña con el hombre que llega -dado que son los únicos dos personajes que aparecen solos en plano con ella, estando esa manta en la misma posición absoluta del encuadre- es obligado anotar lo que les diferencia: si la niña no puede ver esa manta india que se encuentra a su espalda, si nada puede saber de lo que anuncia, es del todo diferente la posición, con respecto a ella, del hombre que llega a caballo y que, por eso mismo, la ve y avanza hacia ella.

De modo que, en el eje del saber, aparecen como opuestas sus posiciones.

Aarón oculta la manta con su cuerpo cuando se aproxima, desde el lado de acá de la barra, a recibir a Ethan.

¿No podríamos formular así, entonces, lo que opone a ambos personajes por lo que al mundo del hijo se refiere?

Aarón -tal es el nombre del que recibe- está del lado de la ocultación de la manta india, como Ethan- -el que llega-, está del lado de su inevitable afrontamiento.

Ethan es el mensajero de lo real

Sé que esto les resultará demasiado abstracto, de modo que, para que vayan elaborándolo, permítanme que anticipe ciertas imágenes posteriores:

Aaron: Quiet, boy.

¿Se dan cuenta?

La manta ahora no está aquí.

Aaron: Think I’ll see if I can’t take off a couple of sage hens before supper.

Martha: Yes, you do that, Aaron.

Lucy: My, the days are getting shorter.

Martha: Lucy, we don’t need a lamp yet. Let’s just enjoy the dusk.

Ben: lt’s all right, Ma. I been watching.

Ben: Only–

Martha: What, Ben?

Ben: l wish Uncle Ethan was here. Don’t you, Ma?

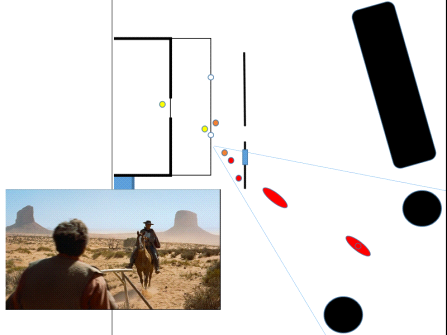

Y, como ven, tampoco está aquí:

La manta ya no está, porque los indios están por todas partes.

Pero lo realmente notable es esto otro:

Los indios llegan por el mismo lugar que Ethan.

Lo que hace de Ethan el mensajero de lo real: pues eso es lo que su llegada anticipa.

De la plenitud de la omnipotencia al temblor del deseo

Con su llegada, ella ya no es todo, sino alguien a quien, como a cualquier otro, algo le falta.

Ya no es la plenitud de la omnipotencia, sino el temblor del deseo.

Con su llegada acaba el tiempo sin tiempo de la identificación fusional en la Imago Primordial y llega el tiempo -no paramos de hablar de eso el otro día- que es el de la pérdida y por eso también el del saber de lo real.

Lucy: That’s your Uncle Ethan.

Y, a pesar de todo, la casa proclama entusiasmada la llegada del tío Ethan.

Puede chocarles este entusiasmo ante la llegada del mensajero de lo real, pero pienso que su motivo se hace del todo perceptible tras el análisis de Melancholia, pues allí no hay mensajero alguno de lo real y nada bueno de ello se deduce.

Y es que lo real está siempre ahí.

Justine, tanto más se abisma en su depresión melancólica, tanto más instalada está en lo real.

De modo que para que le sea dado al individuo un acceso vivible a ello es necesario que exista, de ello, un mensajero.

Un mensajero: alguien que dé aviso de lo real, alguien que engrane lo real al signo, que haga posible, para ello, un acceso simbólico.

That’s your Uncle Ethan. El lazo de parentesco queda así establecido: el que llega es identificado como tío, sabremos pronto que hermano de ese padre que ha salido a recibirle.

Y junto a la filiación, el nombre propio, pronunciado por segunda vez, sonoro y opaco, a modo de deíctico que escapa a toda significación.

Una opacidad que, por lo demás, encuentra su eco en lo que estas palabras no dicen o en aquello que las imágenes que las preceden y las siguen hacen visible.

Pues el anhelo, el deseo de la madre, sitúa al recien llegado como otra cosa que hermano de su marido y tío de sus hijos.

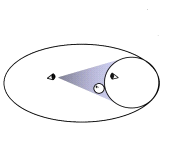

Es realmente asombroso el sentido compositivo de Ford: ¿se han dado cuenta de cómo la cabeza de cada hombre se asemeja a la montaña que le hace eco al fondo? Unas ampliaciones lo harán más visible:

Hombres y montañas, mujeres y casas.

¿Quién mira en este plano?

¿Cómo se configura, en él, el punto de vista?

Es, en primer lugar, sin duda, un plano semisubjetivo de Aaron.

Pero es, también,

un plano semisubjetivo, apoyado por raccord de mirada, de Lucy y Ben.

Y es, igualmente, un plano semisubjetivo de Debbie

Y es, sobre todo, un plano subjetivo de Martha: es, en suma, la casa entera la que mira.

Sólo atisbamos los ojos de Ethan en el momento en que gira su cabeza para mirar a Martha: en este plano se movilizan todos los puntos de vista posibles, menos el del hombre que llega y que constituye, como les decía, el objeto de esa mirada de todos los habitantes de la casa.

Hecho que está acentuado por el modo en el que el ala del sombrero ha cubierto los ojos de Ethan en el plano anterior.

Y es ella, Martha, radiantemente blanca -pues en el ínterin ha descendido las escaleras y ahora el sol hace resplandecer su figura- la que protagoniza visualmente el plano en cuyo centro absoluto se encuentra el hombre que ha llegado y que es objeto de la mirada de todos.

El hombre deseado y el no deseado

Dos hombres y dos montañas.

Pero dos hombres opuestos, pues uno está del lado de la casa -es el no deseado-, cuya virilidad es sugerida como dudosa, pues nunca será capaz de salir de ella.

El otro, en cambio -el deseado- está del lado del exterior.

Momento apropiado para comenzar a abordar esa pregunta doble de la que les hablé antes:

«¿Es imprescindible que la función-madre y la función-padre del Edipo las desempeñen respectivamente una madre y un padre? ¿La estructura edípica (y la inscripción de la diferencia sexual) sólo tiene lugar ante un deseo anatómicamente heterosexual? ¿Tiene sentido hablar de función-padre?»<

«Si el niño fuera alimentado por el padre también (sacándole la leche a la madre y que se la diera el padre) ¿sería algo positivo para el desarrollo del niño? ¿Podrían ser ambos más o menos iguales en importancia?»

Cabe preguntarse: en la manera en que los discursos dominantes reclaman al hombre que se funda con la casa, que la limpie y que en ella cocine, que cuide del bebé, le alimente y le ponga los pañales, que asuma, en suma, todos los roles que despliegan la simbólica femenina de la casa, ¿no se está dificultando, con ello, tanto su deseabilidad para la mujer como, por ello mismo, su visibilidad para el hijo?

¿No se está, en ese mismo momento, dificultando que pueda responder al deseo femenino como lo otro radical de lo femenino?

No me malentiendan: no digo que los hombres no deban hacer esas tareas -yo mismo las he hecho- lo que les digo es que con su incorporación a esas tareas aparece el riesgo de su difuminación en ellas, del desvanecimiento de su masculinidad, salvo que se encuentren otras vías para afirmarla.

Y ello no porque las metáforas femeninas, maternas, de la casa y de la alimentación sean, como se da en pensar hoy en día, banales e irrelevantes, sino todo lo contrario: porque, en el origen, en el tiempo arcaico de la identificación fusional con la Imago Primordial, son de un poder absoluto.

Permítanme que les recuerde que todo ser humano, hombre o mujer, procede del interior de una mujer.

Que su primera morada fue el cuerpo de una mujer y que su primer alimento fue, aún antes de nacer, pero también durante un tiempo considerable después, procedente de esa mujer.

Estas son cartas que nos vienen dadas por lo real.

Por eso la casa es la Imago Primordial misma, el universo de ese primer yo que -recuerden lo que decía Freud en El malestar en la cultura- contiene todo lo placentero y rechaza todo lo displacentero.

Y qué decir del primer alimento, en torno al cual no solo se suscitan todos los primeros placeres orales, sino que es el signo de la incorporación misma a través de la cual tiene lugar esa primera identificación fusional.

El bebé que mama, sostenido en brazos de su madre, está en la casa de la omnipotencia; en ella se afirma y se reconoce por primera vez.

Si hay ahí una madre lo suficientemente buena, el niño tiene, sin duda, mucho ganado. Pero el problema, en cualquier caso, es cómo puede salir de ahí, de esa relación fusional e indiferenciada, para que pueda llegar a convertirse en un sujeto.

El padre amoroso: objeto transaccional

Decía en el seminario de Melancholia que si Justine no sucumbió al autismo o a una temprana esquizofrenia fue porque Dexter, su padre, y Claire, su hermana, realizaron con ella un maternaje sustitutivo.

La propia película rememora como una y otro le dieron el biberón

la enseñaron a bailar

y aplaudieron sus primeros éxitos psicomotores.

Habrán visto ya, por lo demás, como el bueno de Dexter reclama los emblemas de su abnegada tarea con las cucharas que exhibe a modo de condecoraciones.

Sin duda, la madre puede sacarse leche y el padre puede dársela al niño en biberón.

Y eso hará de éste un padre amoroso, como Aaron o como Dexter.

Pero con ello solo actuará como una figura complementaria de la imago primordial que antes de nada es, como les digo, morada nutricia.

De modo que, si su presencia se mantiene en ese ámbito, el padre solo puede ser percibido por el niño como una emanación suplementaria de la Imago Primordial,

no llegando a ser, para él, más que otro de los objetos transaccionales que ella brinda.

De manera que no le servirá como soporte de la función paterna, es decir: la de ese ser diferente a la madre e introducido por su deseo capaz de actuar como soporte de la ley simbólica, que le es imprescindible al niño para poder separarse de la madre.

Y, por lo demás, una madre puede estarle agradecida al marido que posee esa cuchara para dar de comer al hijo de la que Dexter hace su emblema, pero -y este es el asunto central- nunca llegará a desearle por eso.

De modo que, solo por eso, nunca lo introducirá, en el mundo del niño, a través de su mirada deseante.

Y, así, nunca llegará a existir para el hijo como el padre simbólico que necesita cuando llega la hora del encuentro con lo real.

El padre simbólico

Todo lo contrario es el hombre que llega en el comienzo de The Searchers.

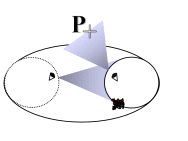

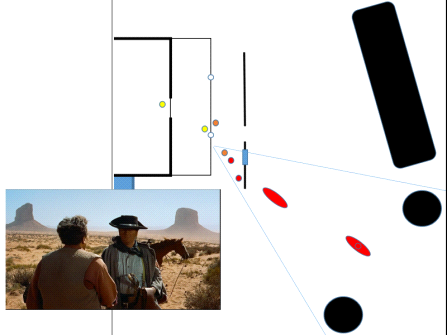

Su relevancia en el campo del deseo aumenta en la misma medida en que, al avanzar hacia cámara, su figura crece:

Hay una palpable dificultad en el estrecharse la mano de los dos hombres.

La anota el descenso de la cabeza de Ethan hacia la mano que estrecha.

Pero ese gesto tiene también otra función: conducir nuestra mirada hacia el sable que él porta en su mano izquierda y del que carece el otro hombre, el que le recibe.

No hay duda posible sobre ello: el que llega del exterior es el portador del falo.

¿Se dan cuenta de lo diferente que es su emblema del que Dexter exhibe?

El tiene lo que ni ella ni esa emanación suya que es el padre amoroso tienen:

Esa espada que ella no tiene y que es condición de su dolor y de su goce.

¿Se dan cuenta ahora del motivo de la valorización del falo en la simbólica conformadora del deseo?

Si ella mira en otra dirección

es porque desea,

y si desea es porque hay algo de lo que carece.

Algo en extremo valioso

precisamente por -y solo en la medida en que- ella, la imago primordial, lo desea.

Y esta es precisamente la percepción que la pobre Justine no tuvo nunca: pues igual que nunca fue mirada con amor por su madre, tampoco vio nunca a su madre señalar con su deseo hacia alguien capaz de rebajarla de su omnipotencia originaria.

Pero volvamos a esa vía central que es la del Edipo.

Precisamente en la medida en que ella desea, la Imago Primordial, aunque permanecerá ya para siempre guardada en la memoria como el paradigma del placer y de la belleza, ha empezado, simultáneamente, a desmoronarse de la estatura de omnipotencia donde había sido colocada en su comienzo.

Apareciendo en su lugar,

la madre, como mujer, incompleta, y a la vez encarnación del primer objeto de deseo.

Y, simultáneamente, el yo-todo-objeto del comienzo ha recibido la primera herida en su narcisismo y ha comenzado a nacer el sujeto del deseo.

Este es el motivo por el que les decía que antes de este momento decisivo carece de sentido hablar de objeto en la misma medida en que no había, todavía, sujeto.

Lo único que Dexter logró,

después de todo,

fue introducir una pincelada de amor en esa infinitamente fría Imago Primordial que fue la de Justine.

Y si eso la libró del autismo, no le sirvió para nacer como sujeto diferenciado de una Imago Primordial caída de su prestigio y convertida en objeto de deseo.

Y, así, Justine sigue ahí, nunca ha salido de la órbita de su letal Imago Primordial.

No ha habido, en su mundo, un padre capaz de hacer caer a la Imago Primordial de su invulnerabilidad originaria.

Podría decírselo a ustedes también así: no ha habido, para Justine, una escena primaria en la que el padre haya sido capaz de infringir la castración a la imago primordial.

La casa de la que ella es encarnación

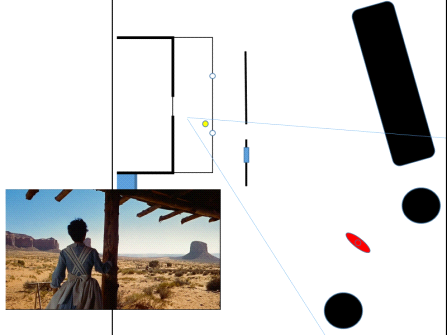

Pero volvamos al asunto del plano subjetivo de Martha:

resulta obligado constatar que si Ethan, cuando la mira, aparta su mirada del eje de cámara,

no podemos hablar en rigor de plano subjetivo de ella.

Pero sucede que, con todo, es un plano subjetivo de ella, quiero decir: de la casa de la que ella es encarnación.

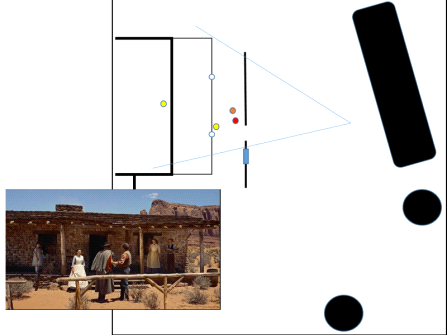

Sólo ahora, una vez que Ethan ha pasado al otro lado del madero de atar los caballos y se aproxima al porche, la cámara nos ofrece un plano general, fuertemente simétrico, de la casa, con el conjunto de los personajes reencuadrados por ella, y los tres principales doblemente reencuadrados por las columnas de madera que sostienen el porche a la vez que les separan de los hijos.

¿Se dan cuenta, dicho sea de paso, de que cada una de las mujeres está en relación con una de las aberturas de la casa?

Martha con la principal, que es la puerta de entrada.

Y cada una de las hijas con una de las ventanas.

Hay un motivo preciso para que sólo ahora la casa sea mostrada en plano general: la exclusión total, en esta escena inicial, del punto de vista del hombre que llega; una exclusión que queda confirmada por la presencia, en primer término, del madero de atar los caballos.

Espacio real vs espacio simbólico

Y por cierto, ¿dónde está la manta india? ¿Y dónde el caballo?

Ciertamente estorbarían ahora, distraerían nuestra mirada de lo esencial, que es el modo como la casa acoge al recién llegado.

Ahora bien, detengámonos en ello: ¿deberían estar ahí?

En rigor no, pues la manta se encontraba sobre el madero de la izquierda, del que solo su extremo aparece en la izquierda del plano, y es en él en el que ha sido atado el caballo.

Pero lo que introduce la confusión cuando planteamos la cuestión -porque si no la plantemos nadie habría reparado en ello- es el hecho de que ahora Ethan y Aaron no deberían estar ahí, justo en el centro, a la altura de la puerta de la casa, sino a la izquierda, delante del otro madero de atar los caballos.

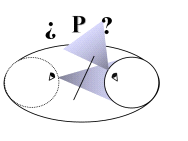

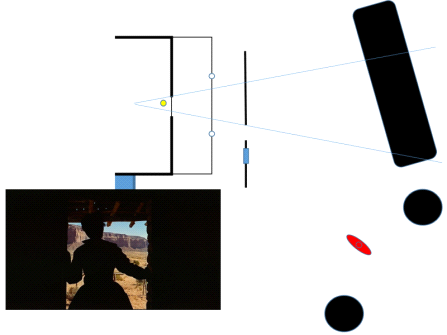

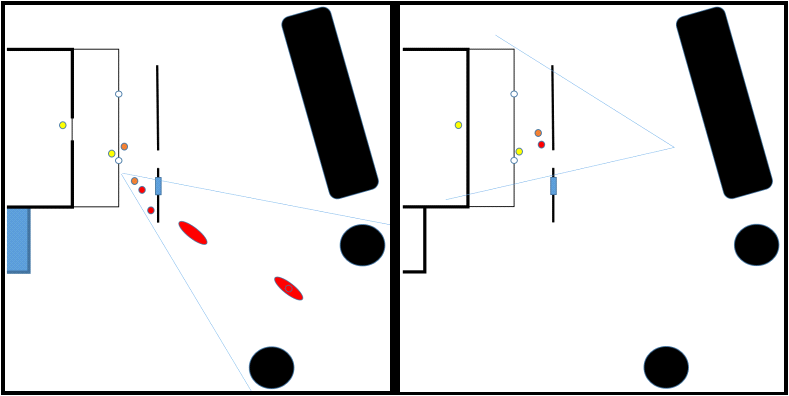

Fíjense:

Como ven, Ford ha reordenado el espacio a su gusto.

En el punto de partida, le convenía que cuando la puerta se abriera

las montañas se encontraran al fondo cerrando el paisaje, para que así éste se abriera progresivamente según salía la mujer.

Y le convenía igualmente que la figura que llega se viera reforzada por las dos montañas aisladas del fondo,

en vez de aplastada por el bloque compacto del comienzo.

Esta disposición prosigue cuando entra en campo Aaron:

-lo que redunda en eso que vengo diciéndoles, que Aaron no deja de ser otra cosa que una emanación de Martha.

Pero luego, al final,

para expresar tanto el modo en que la casa se abre y ofrece al hombre que llega, como la centralidad de éste con respecto a ella, le convenía un plano frontal y simétrico que obligaba a esa pequeña distorsión de la posición final de Ethan y Aaron.

Los estudiosos del cine, si se dan cuenta de algo como esto, hablan de fallo de raccord.

Y los fallos de raccord se explican siempre así: ha habido un despiste durante el rodaje y se ha falseado la conexión relativa entre dos planos consecutivos.

Pero si hacen ustedes el esfuerzo de situarse en el espacio real del rodaje, se darán cuenta de que no ha sucedido ningún despiste, sino todo lo contrario.

Si se piensan ustedes ahí, durante el tiempo del rodaje, y toman conciencia de la complejidad que supone realizar cada plano, colocar cada vez la cámara, los actores, las luces y los filtros…, resulta del todo evidente que el despiste era imposible.

Todo lo contrario, el cambio solo pudo ser posible como producto de una decisión del cineasta que hubo de emerger contra la percepción inmediata que él mismo tenía del espacio que le rodeaba.

Pues insisto: él estaba ahí, entre esa casa y esas montañas.

De modo que la escena que ha construido sólo ha podido surgir como resultado de una violencia que ha operado sobre su percepción inmediata del espacio.

En suma: cierta voluntad simbólica le ha empujado a violentar el espacio real que percibía para construir, con los elementos que ese espacio le ofrecía, el espacio simbólico que mejor tradujera la que para él era la verdad esencial de la escena -y como ya les advertí, siempre que me escuchen hablar de verdad entiendan que les estoy hablando de verdad subjetiva, en este caso de la verdad subjetiva del cineasta, no de una verdad universal atribuible a lo real.

Y lo más notable es que, si hay una verdad subjetiva -simbólica- poderosa en ello, el espectador no percibe ningún fallo, sino que hace suyas, con toda su intensidad emocional, las resonancias simbólicas puestas en juego: que la mujer es la casa que se abre, que se ofrece, centrada, al hombre al que desea.

Y todavía más que eso: que el padre es el que, con su llegada, hace temblar la casa.

No hubo, para Justine, escena primaria

Y bien, nada parecido a ese temblor existió nunca en la casa de Justine.

Su madre, Gaby, fue siempre ese astro frío e inexorable que, en el delirio, retorna en forma de planeta de destrucción.

No hubo, para ella, escena primaria, por más que ella hubiera nacido de un abrazo sexual de sus padres: pero la casa que vivió fue siempre tan fría como el palacio en el que más tarde se casaría.

Síntoma y símbolo

Antes de proseguir, permítanme que les llame la atención sobre las netas resonancias psicoanalíticas que posee la operación de escritura fílmica que acabamos de analizar.

En ella se rompe la coherencia de superficie determinada por la disposición espacial real para obtener un efecto semántico -y dramático- de especial intensidad.

Pues bien, así funciona el acto fallido o el síntoma: cierta coherencia de superficie se quiebra para que cierto sentido reprimido se escriba.

La diferencia estriba en que aquí no estamos ante un acto fallido o un síntoma, sino ante un enunciado simbólico.

Pero esto comparte lo simbólico con lo sintomático: que en ambos casos cierta verdad subjetiva se afirma hendiendo un cierto orden lógico, semiótico, de superficie.

La duplicidad de lo femenino

A la distancia del plano general, esa mujer parece más joven de lo que en realidad es, como grácil es todavía su silueta.

Se hace así visible, en la distancia, la imagen deseable de una bella mujer joven y enamorada que sin duda late todavía en el interior del ama de casa que ahora da la bienvenida al recién llegado.

Y es, ciertamente, la misma imagen la que late también, todavía, en la memoria del hombre que llega.

Así, el tiempo pasado impone su presencia, su peso dramático sobre esta primera secuencia del film que obtiene, de ello, su extraordinario lirismo.

Pues nosotros, espectadores, sabemos lo que nadie nos ha dicho, lo que, por lo demás, nunca será verbalizado, pero que sin embargo se nos impone por la larga cadena de indicaciones que hemos venido anotando: que el que llega ha sido durante mucho tiempo esperado; que en el pasado hubo una densa historia de amor por algún motivo imposible y, así, condenada a permanecer ya para siempre no solo irrealizada, sino incluso impronunciable.

Y por cierto que por esa vía retorna la duplicidad de lo femenino: lo más blanco y brillante, lo que más intensamente reclama la mirada, y lo más oscuro e interior, de hecho totalmente negro, como ese rectángulo de la puerta ante la que se haya detenido el recien llegado.

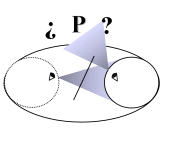

Asombrosa la figuración que ahora alcanza la dialéctica de lo masculino

y lo femenino:

Podemos sintetizarla así: él tiene eso que hace figura para el deseo -la espada- y ella se ofrece a cambio de ello como figura erguida y brillante a la vez que aguarda como interior oscuro.

¿Hacia quien hace Ethan su gesto de saludo descubriéndose la cabeza?

¿Hacia el rectángulo negro, carente en absoluto de figura, que se abre hacia el interior o hacia la figura esplendorosamente blanca que le recibe junto a él?

Martha: Welcome home, Ethan.

Finalmente, el enunciado sonoro verbaliza lo que el enunciado visual ha escrito.

Es el más puro beso de amor del caballero a su dama -les decía el otro día que el western es la última versión de la tradición anglosajona del relato de caballerías, solo que pasada por la revolución democrática norteamericana.

¿Ven hasta qué punto ella aspira ese beso?

¿Y ven el femenino gesto de pudor con que lo acoge?

¿Y el amoroso guiño de complicidad con que vuelve la mirada hacia él?

Y oyen la entrada, netamente lírica, de los violines,

mientras ella se vuelve, para situarse frente a él a la vez que se funde con la casa a la que le brinda acceso.

La escena primaria completa

Estamos ante la escena primordial, en suma.

Pero para que puedan tomar plena conciencia de ello, y para que puedan comprender su extraordinaria intensidad, es necesario que comprendan, igualmente, que es solo su comienzo.

De modo que permítanme que, de manera violenta, les inyecte el resto de la escena completa:

Martha: Close that shutter, Ben , like–

Martha: Good boy.

Lucy: Ma, I can’t–

Martha: Lucy!

(Screams)

Martha! Martha!

Martin: Aunt Martha.

Martin: Let me in.

Ethan: Don’t go in there, boy.

Martin: I wanna see them. Let me in, I wanna–

Ethan: Don’t go in.

Martin: Don’t let him look in there, Mose.

Ethan: Won’t do him any good.

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0

CC1506014235678 , 2015