Andrei Rublev

Jesús González Requena

Seminario Psicoanálisis y Análisis Textual

2008/2009 La Diosa del Agua (Andrei Tarkovski)

Sesión del 08/05/2009

Universidad Complutense de Madrid

- La mirada de Andrei

- El sueño de Boriska

- La envidia

- Dios contra la envidia

La mirada de Andrei

Les decía: hay, en el interior del ser, un núcleo ardiente, incandescente, para el que puede convenir la palabra alma, si es que es modelado de manera tal que su fragor puede llegar a cobrar la forma del sonido de la campana.

Ahí está de nuevo Andrei.

Y es difícil no ver una cruz en el modo en que se atraviesan esos dos maderos blancos.

Diríase que la mirada de Andrei Rublev diera vigor a la lanza de Boriska.

Boriska: Andreika.

Boriska quiere compartir su dicha con su amigo Andreika.

Y ello sucede así, aún cuando encuentre su contraste dramático en las huellas que ha dejado en el rostro de éste el castigo que recibió por orden de Boriska.

A lo que sigue un plano subjetivo de Andreika.

Lo que nos hace reparar en algo cuando menos curioso.

Me refiero al hecho de que, a pesar de anotar tantas veces la presencia de Andrei Rublev observando a Boriska, nunca ha habido un plano subjetivo de éste en tal situación.

Y sí lo hay, en cambio, de Andriuska.

Sin embargo este plano subjetivo podría corresponder perfectamente al de Rublev de hace un momento, cuando contemplaba desde arriba a Boriska tratando de romper el molde.

Pero el reparar en ello nos hace reparar, simultáneamente, en el hecho de que el muchacho al que se concede el plano subjetivo se llama Andreika, es decir, Andrei, como el propio Andrei Rublev. De modo que es -una vez más- al niño conmovido que le habita al que corresponde esa mirada.

El sueño de Boriska

Jefe fundidor: ¡Tremendo será el día de mañana!

Comienza entonces un espléndido acercamiento de cámara en grúa que posee el pálpito de un movimiento progresivamente introspectivo.

Jefe fundidor: Dormiría ahora.

Jefe fundidor: Boris, ¿Vámonos?

Boriska: Ahora…

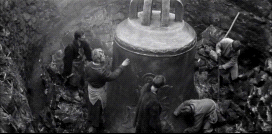

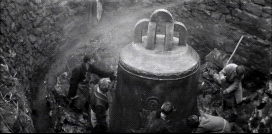

Abstraído todo lo demás, ya sólo vemos la campana y Boriska, apoyado en ella, a la vez que es homogéneo con ella el color de su chaqueta. Y así duerme sumido en la promesa de su sonido.

Boriska: Estoy aquí…

Les llamé el otro día la atención sobre la insistencia en el dormir de Boriska.

Y les señalé la diferencia esencial que separa a éste de Iván, pues Boriska duerme sin pesadillas.

Ahora bien, ¿cuál es el contenido de su sueño?

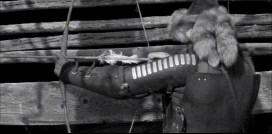

Se trata, sin duda, de San Jorge:

El santo a caballo, hincando su lanza en el demoníaco dragón.

Sólo que éste ahora no resulta visible, pues queda tapado por la figura de Boriska.

Pero más tarde, en la escena del izado de la ventana, nos será dado verlo al completo:

Momento en el que reclamará la mirada de Boriska:

De modo que resulta obligado pensar la relación de Boriska con el dragón, y no sólo porque ahora lo mire, sino sobre todo porque antes Boriska lo tapaba y, en esa misma medida, se dormía ocupando su lugar.

Jefe fundidor: ¡Tremendo será el día de mañana!

Se hace así evidente el motivo de la decisión de que eso sea así: de que nada se vea del dragón ni por un sólo instante, de que Boriska lo cubra y ocupe del todo su lugar.

Jefe fundidor: Dormiría ahora.

Y es más: de que parezca que la lanza de San Jorge se hundiera en él, clavándose en su espalda.

Jefe fundidor: Boris, ¿Vámonos?

Boriska: Ahora… Estoy aquí…

Ahí lo tienen, con la lanza en la espalda y la cabeza apoyada en el caballo.

De modo que la forja de la campana ha supuesto a la vez el trabajo de doma de la fiera pulsional que habita en él.

La envidia

Pero hay otra manera de responder a nuestra pregunta -¿qué sueña Boriska?

Y es ver lo que inserta el film entre el momento en que le dejamos dormido y aquel otro, posterior, en que le veremos despertar.

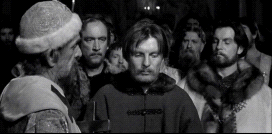

Diríase que Rublev estuviera en el infierno.

Y bien, ¿qué hay ahí, en el infierno de Andrei?

Kirill: Escúchame, Andrei

Kirill: He estado todo este tiempo pensando y me decidí a decírtelo.

La envidia.

Kirill: Te envidiaba mucho, lo sabes muy bien. Era tanta mi envidia, que me envenenaba por dentro.

Una envidia que no puede, por lo demás, extrañarnos, pues vimos todos sus síntomas cuando analizamos el capítulo que dedicata Tarkovski a La infancia de Iván en su libro Esculpir en el tiempo.

Y, de hecho, la envidia parece invadirlo casi todo en el universo narrativo de Iván Rublev.

¿Cómo no recordar, por ejemplo, que es la envidia entre los dos príncipes gemelos la que lleva a cegar a los artistas?

Hay, como ven, una falla radical de ley paterna entre los hermanos, de manera que ello lleva a uno de ellos a llamar en su ayuda a los tártaros y a provocar así, para apropiarse de la madre tierra rusa, la guerra civil que desolará el país.

¡Ay!

¡Ay!

Dios mío… ¿Qué hacen? ¿Para qué?

¡Víboras!

Momento oportuno para recordar que este templo arrasado mostrado en el comienzo de la segunda parte de Andrei Rublev, aunque ello nunca sea dicho explícitamente, es aquel en el que se disponía a trabajar el propio Andrei en el final de la primera parte.

Y por cierto que es el tronco de un árbol el que lo acredita.

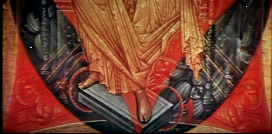

Es más, si miran atentamente, verán que en esta catedral destrozada se reconocen algunos de los frescos que aparecerán al final en color. Así el de la Virgen:

Y el del Cristo:

¡Ay!

Un Cristo ardiente.

Pues ciertamente las llamas de una imagen sintonizan bien con el amarillo y el rojo intenso de la otra.

La matanza en el interior del templo motiva bien ese horror que Andrei Rublev constata como un dato básico del mundo y que acabamos de ver manifestarse con la más extrema crudeza:

Dios mío… ¿Qué hacen? ¿Para qué?

-¡Víboras!

El aceite hirviendo vertido sobre la boca abierta del prisionero aniquila en él el órgano de la palabra un instante antes de que los caballos lo arrastren fuera del templo, todo ello bajo la mirada del príncipe cómplice.

Y siempre hay un madero seco, el resto de un tronco, junto a los personajes masculinos cuando les asalta la angustia.

Una angustia, en este caso, motivada por el apocalipsis que su envidia ha desencadenado:

Finalmente, los tártaros llamados por el envidioso saquean los recubrimientos dorados de la cúpula de la catedral.

Imágenes -pocas veces la expresión es tan precisa- dantescas.

Pero que encuentran su más bella e insólita manifestación poco más tarde en la muerte de Tomás, el joven ayudante de Andrei:

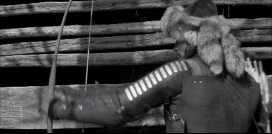

El agua primero,

el tronco después.

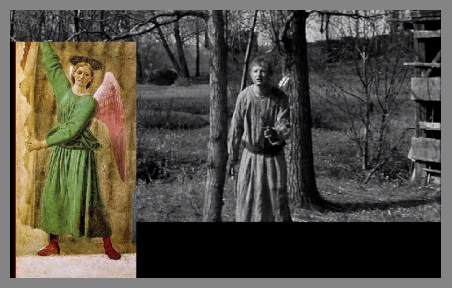

Las plumas de la flecha clavada en su espalda, ¿no sugieren las alas de un ángel?

Por su gravidez y estatismo podría ser uno de los ángeles de Piero de la Francesca.

Algo hay en él de parecido con éste:

De hecho, diríase idéntico su vestido.

Es el ángel que acompaña a la Madona del Parto que años más tarde presidirá la escena de la iglesia en Nostalgia:

Y por cierto que cuando les decía que era la envidia de los príncipes gemelos la que llevaba a cegar a los artistas no estaba haciendo una metáfora. Pues cuando el Gran Príncipe se entera de que los artistas que han construido su palacio van a partir…

Artista: Ya tenemos que irnos. Pues nos han contratado en otra construcción. Ya nos esperan en Zvenigorod.

Gran Principe: ¿Dónde?

Artista: Bueno, donde tu hermano, ya trajeron las piedras.

Artista: Muy buenas piedras, más blancas que éstas. Cuando tu hermano vino a celebrar la Pascua nos contrató.

Artista: “Hagan lo que quieran -dijo- que no me pesará pagar.”

Gran Principe: “Sólo que mi palacio ha de tener los mejores aposentos”.

¡Si tienen que ir a Zvenigorod, váyanse para allá!

Gran Principe: ¡Stephan!

El gran príncipe llama al jefe de su guardia.

No oímos sus palabras, pero vemos sus efectos:

Y una vez más, un árbol seco anuncia la catástrofe.

Artista: Al hermano menor le haremos un palacio mejor que éste.

Artista 2: Allí… ¿Las piedras son mejores?

Artista: Sí, son mejores.

Y por cierto que los artistas que van a ser las más inmediatas víctimas de la envidia de los príncipes no por eso participan menos del circuito de esa envidia que ha de aniquilarles.

Artista 2: ¡Mira! ¡El jefe de la guardia!

Artista: ¿Qué querrá?

Jefe de la guardia: A ver, espera, jefe de cuadrilla.

Artista: ¡Ah!

Una vez más, debo corregir un enunciado anterior: no era cierto, después de todo, que en el cine de Tarkovski el cuchillo apareciera sólo en manos de la madre y del pequeño Iván, pues es un hecho que también está aquí presente.

Y lo está en el vértice mismo del desencadenamiento de una envidia literalmente cegadora.

Y es que, como todo el mundo sabe, la envidia tiene mucho que ver con la mirada.

Se envidia lo que la mirada localiza como objeto de deseo, tanto más si está investido por el deseo de la mirada de otro, y tanto más si es al otro al que ese objeto pertenece como una de sus posesiones.

Jefe de la guardia: ¡Oye, cabrón! Ayúdale, hay que meterlo en el matorral.

Jefe de la guardia: ¿Dónde está mi látigo?

Y que la mirada y su pérdida está en juego es algo que enfatiza la pregunta insistente del siniestro jefe de la guardia del Gran Príncipe.

Artista: ¡Mikola!

Artista 2: ¡Dmitri!

Jefe de la guardia: ¿Ha visto alguien mi látigo? ¡Qué diablos!

¿Ha visto alguien mi látigo? ¡Qué diablos!, eso, el látigo, es decir, el poder, es lo único que finalmente importa.

Jefe de la guardia: Perdí el látigo. ¡Eh, cabrón! ¿Viste mi látigo?

Habéis visto mi látigo y ya no veréis nunca nada más, parece decir este cruel jefe de la guardia que no deja de sugerir desde el pasado la figura del chequista estalinista.

Artista: ¡Nikola! ¡Nikola!

Que cerca está este niño de la desolación de Iván.

La ceguera.

Y la pintura.

Pues los pigmentos de los artistas terminan finalmente -también ellos- disolviéndose en el agua.

¿Qué decir de la envidia?

Que toda ella funciona en el eje del yo.

En el plano de las turbulencias de la identificación primordial con -y contra- la madre.

Melanie Klein tiene páginas notables sobre ello.

Por eso es tan expresiva la semejanza de esos dos príncipes gemelos, por lo demás oportunamente encarnados por un mismo actor.

Pero casi lo mismo podríamos decir de estos dos monjes

que tan poco parecen diferenciarse en su particular infierno personal.

Dios contra la envidia

Y bien: la campana es imprescindible: es una referencia exterior al espejo:

La inscripción de una ley más allá del yo.

Y la campana, finalmente, suena.

Boriska se dirige entonces a ese lugar iconológicamente tan marcado en la filmografía tarkovskiana.

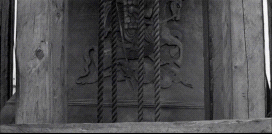

Observen como tres cuerdas, a modo de líneas de fuga, señalan hacía allí como su necesario punto de encuentro.

Mientras el gran príncipe parte con su séquito,

Andrei busca a Boriska:

(Llanto de Boriska)

Y el hijo, una vez más, se encuentra bajo un poste de madera que podría ser -que es. después de todo- un árbol seco.

Y una vez más está presente el agua, convirtiéndolo todo en barro.

Boriska: No hace falta. (Llora)

Es como si todo amenazase con revertir la épica del episodio de la campana: como si la campana desapareciera, el molde revirtiera en barro y éste en agua fangosa.

Es para evitarlo para lo que ha acudido ahí Andrei Rublev.

Boriska: Mi padre, esa bestia vieja, no me dijo su secreto. Se murió sin dármelo. Se lo llevó a la tumba, tacaño vetusto.

Rublev no dice ni que sí ni que no, pero rompe a hablar después de muchos años de silencio autoimpuesto.

Es decir: ocupa, ahí, en ese momento, el lugar del padre.

Como tal, su palabra vale no por el contenido de su enunciado, sino por el vigor de la enunciación en su más alto registro: el de la promesa.

Rublev: ¡Ves lo bien que salió! ¡Muy bien! ¿Por qué sigues? Ven conmigo. Tú fundirás campanas y yo pintaré iconos. Vamos a la Santa Trinidad, vamos juntos.

Tú fundirás campanas y yo pintaré iconos.

Rublev: ¡Mira que fiesta has dado a la gente, que alegres están y sigues llorando!

Rublev: Bueno… basta… basta. Pero, no sigas…

Mientras, al fondo, alguien les contempla al pasar.

Pablo Capanna, uno de los estudiosos de Tarkovski, ha querido ver en ese figura a un “monje vestido de blanco que bien podría ser Teófanes”, refiriéndose al pintor griego tan admirado por Rublev.

La cosa cuadraría bien con la interpretación religiosa de la escena que el autor pretende, si no fuera porque se trata de una interpretación que el texto hace imposible.

Pues es una mujer.

Y no sólo ella les contempla,

sino que también Andrei repara en ella antes de centrar de nuevo su mirada en el lloroso Boriska.

Rublev: Bueno ya basta… basta… Tranquilizate.

Y a su vez la cámara del otro Andrei, Tarkovski, recorre el cuerpo de Boriska hasta sus pies,

Rublev: Bueno, ya está bien, ya…

donde estos parecen confundirse con los rescoldos de una hoguera aún humeante.

Es entonces cuando tiene lugar la transubstanciación.

Las cenizas cobran color en forma de un intenso rojo que da paso al ardiente rojo y amarillo de la Santísima Trinidad de Andrei Rubev.

Pero quedan dos preguntas pendientes.

La primera es, ¿por qué no hay princesa en el trayecto de Boriska?

La otra sé que les va a extrañar, pero creo obligado plantearla: ¿hubo o no hubo padre para Boriska?

Les choca porque han oído la acusación desesperada de Boriska:

Boriska: Mi padre, esa bestia vieja, no me dijo su secreto. Se murió sin dármelo. Se lo llevó a la tumba, tacaño vetusto.

Ahora bien, seamos realistas: si es cierto lo que dice, ¿cómo habría podido Boriska concluir con tal éxito el forjado de la campana?

¿Cómo pudo saber escoger el lugar donde excavar, la calidad del barro con el que modelar, o el tiempo apropiado para el vertido?

En suma: si Boriska supo, es que había aprendido.n