Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate

1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000

ISBN: 84-95196-16-6

Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013

- La madre y la doctora

- Bianca, mi amor

- Insectos calcinados, disco restaurado

- Altar sacrificial

- Universo en demolición

- Amanecer en Sicilia

- Luna llena

- Ya no sueño

- La linterna de la doctora

- El sótano del Domador

La madre y la doctora

En el largo fundido en negro que sigue, se hace oír una voz femenina:

«-¿Sabes lo que significa un intento de asesinato?»

Emerge, en imagen, la psiquiatra; su rostro es sereno y abnegado.

«Nunca fuiste violento. Te vas a destrozar. Si sigues creyendo que tu abuelo es el responsable de todo lo que pasa en tu familia. Tu madre es fuerte, muy fuerte. Una fuerza de la naturaleza. Nunca se rinde, a pesar de los malos momentos que ha tenido que soportar. Leo, tu te le pareces mucho. Conozco tu miedo, pero no puedo hacer nada si te niegas a hablar conmigo.»

En su cama del hospital, con un brazo escayolado y la cabeza vendada, Leo escucha a la bondadosa doctora, tan contenidamente pulcra como ajena a su mundo. Aferrada a las convenciones de su discurso psiquiátrico -las mismas con las que guía la terapia familiar- según el cual sería necesario hablar, comunicarse, para corregir los errores, las disfunciones del buen orden cognitivo.

Tras ella, a su izquierda y en la parte superior del plano, hay una lámpara de pared, un foco de luz tan blanca como su propia bata, así como blancos son los uniformes del personal psiquiátrico. Anotémoslo desde ahora, pues ese dato que emparenta a la doctora con la madre -y su linterna- encontrará una expresión aún más acentuada en la eclosión final.

Es el suyo, en cualquier caso, un discurso que devuelve a Leo al espacio mismo de su locura: el de una madre tan fuerte como la propia naturaleza -tanto como el núcleo mismo de la psicosis familiar. La propia institución psiquiátrica confirma, desde fuera, la clausura del universo de locura de Léolo conminándole a retornar a él para identificarse con su madre, con esa imperiosa fuerza que constituye el origen de su aniquilación.

Bianca, mi amor

Nada conseguirá ya frenar la inmersión de Leo en su delirio.

«Bastaba que me pusiera a leer o a escribir para que Bianca viniera a cantar para mí.»

Sentado en el suelo, abre ligeramente la puerta del armario y, un instante después, la intensa luz de la blanca Sicilia irradia desde su interior -desde ese campo interior que es el delirio.

Por primera vez, la cámara muestra a Léolo instalado del otro lado de esa puerta, inmerso ya del todo en la luz siciliana.

«El domador tenía razón. Había un secreto en las palabras engarzadas.»

Es el poder mágico de las palabras circularmente engarzadas por las que se cierra el anillo del delirio, cristalizando en una imagen puramente imaginaria -pues las palabras cesan, se disuelven, se vacían de espesor ante la emergencia del objeto.

De nuevo, la canción italiana, proclama la victoria del delirio, a la vez que la cámara se interna en los bellos paisajes italianos:

«el sueño es mi mundo… tú sabes bien que honradamente hoy moriré pero… escúchame, si tú lo sabes, que sólo el sueño es para mí la realidad. Con un amigo sabes qué hacer. Inútil, huidizo. Muy breve, pero no es para mi, lo sabes. Mi sueño es ya realidad…. Despierta el tiempo, despierta la canción y tú lo sabes.»

La bella Bianca, en un grandioso paisaje de ruinas arrasadas que conservan aún el esplendor de un tiempo pasado, como una sirena, canta para él embriagando su conciencia hasta disolverla. Un instante después, cuando la canción acaba, un cambio de plano -que en nada altera el ángulo ni la composición- coloca a Léolo en el mismo lugar en el que instantes antes se encontraba Bianca:

la relación con el objeto, puramente imaginaria, delirante, carente de toda mediación, se declara sin más fusional, plenamente identificatoria.

De ahí procede, en parte, la magia de las palabras que entonces pronuncia Léolo con la cadencia de una letanía:

«Bianca, mi amor, mi único amor, mi dulce amor. Bianca, amor mío. Mi dulce amor. Mi único amor.»

Pero es evidente que su magia también procede de la mujer que las pronunció primero, mientras atraía el rostro de Leo hacia su pecho, rodeándole completamente entre sus gruesos brazos; repitámoslo una vez más: la Sicilia de Bianca es un delirio destinado a restaurar la tierra -el cuerpo, el tesoro- de la madre.

Los ciclos de Leo agudizan su intensidad y la celeridad de su sucesión: del esplendor del delirio siciliano a la sórdida depresión y las ideas de suicidio:

««Un vendedor ambulante grita en el vacío; todavía queda suficiente sangre esta mañana para emborronar cien páginas. Todavía hay gente que las compra para satisfacer su rabia.»

«A lo mejor ya va siendo hora de que me meta el cañón en las narices, y esparza mi pensamiento por todas partes. A los muy hijos de puta les daría algo el verme reventar antes del retiro.»

Extrañamiento

Y el retorno, siempre, del psiquiátrico: como residente o como visitante, sus oscuros pasillos conforman las sendas de su laberinto personal.

Se trata, esta vez, de una visita de Leo a su hermana Rita:

«Aunque el instinto me habría guiado hasta allí directamente, pregunté el número de su habitación. Se me hizo raro pronunciar su apellido, porque también era el mío.»

Y el extrañamiento, la rareza, no cesa de crecer ante la imagen de esta Rita tan distante de aquella otra del pasado, acicalada, exuberante, rodeada de velas como una triunfante diosa subterránea, cuya imagen es evocada por un fugaz flash-back. Ahora, en cambio, permanece atada a la cama, totalmente desconectada de la realidad. Leo trata de reanimarla, de restablecer ese que fuera uno de sus antiguos lazos de supervivencia, haciéndole la ofrenda de sus bichos.

«Rita, te he traído mis bichos. Te los puedes quedar. ¿Rita?»

Pero no se produce la menor reacción. Léolo, entonces, retira lentamente el camisón de la espalda de su hermana y la acaricia con suavidad:

«Esa fue la única vez que me atreví a acariciar a mi hermana. En ese momento, sólo podía pensar en una maravillosa escena de película. Y como siempre, me contemplaba a mí mismo jugar a la vida.»

Extrañamiento. Si el yo se descubre como un espejismo, el instante se diluye en una serie de instantes intercambiables, inespecíficos, objetos de una vivencia despersonalizada, ahuecada. Sin duda, Leo percibe lo que hace, puede procesarlo cognitivamente, pero no puede vivirlo como experiencia asumible, pues es incapaz de integrarlo a su ser.

Insectos calcinados, disco restaurado

No deben, en todo caso, ser menospreciados esos bichos, esos insectos con los que Léolo decide finalmente obsequiar a su hermana. Pues son, precisamente, sus bichos: un segmento vivo del mundo, que ha conseguido, hasta ahora, mantener al margen de la posesión de la madre y de los que hace, con el gesto de su ofrenda, una donación simbólica destinada a Rita.

Pero, en el hospital, alguien ha debido denunciar la presencia de esos bichos a la madre -está detrás sin duda la doctora, que tanto admira su fuerza. Y ella decide intervenir de manera definitiva: nada, ninguna circulación, ningún intercambio puede tener lugar fuera del arbitrio de sus dictados.

Calcinando con agua hirviendo los insectos, recuerda a su hijo, al mismo tiempo, la identidad a la que debe someterse:

«Leo Lauzon, espero que sea la última vez que llevas bichos vivos al hospital.»

La madre, pues, aniquila los bichos. Literalmente, los abrasa hasta calcinarlos. Destruyendo también con ello ese último contacto entre los hermanos, el último lazo de afecto, el último elemento de sujeción que le quedaba a Leo.

Y, por primera vez, Leo llora, contemplando en su mano los insectos abrasados. Enfrentamiento con la muerte que, si desde una mejor posición -mejor dotada de mediaciones simbólicas- hubiera debido resultar positiva, en él, sin embargo, marcará la caída final. Pues era sólo eso lo que le quedaba, lo único a lo que podía aferrarse. Sólo entonces se cierra del todo el círculo de su delirio.

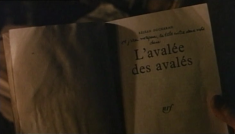

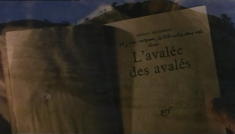

Como en busca de un refugio a su desolación, Leo recurre a su único libro. Y al abrirlo, algo cae de su interior.

Se trata de un oscuro fragmento negro, triangular, perteneciente a un disco de vinilo. Leo lo contempla con detenimiento, buscando acto seguido en su mesilla su viejo disco roto de Jacques Brel, y verificando que, contra toda probabilidad, se trata precisamente del trozo que faltaba.

Lo encaja, entonces, soldándolo con pegamento.

Desaparece, así, como por encanto, toda muesca, toda hendidura, toda falta: el disco se cierra sobre sí mismo, en la plenitud de su redondez. Restauración, por tanto, de la compleción sin fisuras del objeto primordial y, en esa misma medida, fusión total con él. La metáfora delirante ha cristalizado. La inmersión definitiva en Sicilia tendrá lugar en cuanto se agote la última energía con la que, de forma maníaca, Leo trata de afrontar su primera experiencia sexual, sumido ya en la sordidez más inhóspita del paisaje lumpenproletario de Montreal.

Altar sacrificial

Así, por ejemplo, entre la banda de golfillos, pequeños psicópatas en ciernes en que se han convertido sus compañeros de clase. Vestido como ellos, completamente de negro, incluida la inevitable cazadora de cuero y botas hasta la rodilla, fuma, bebe y participa de los expedientes de iniciación sexual de su nueva tribu.

Los gritos rituales –¡cobarde!, ¡cobarde!, repetidos por el grupo con un ritmo e intensidad que van progresivamente en aumento– tienen como único objeto provocar al que, de entre ellos, penetrará el pequeño y asustado cuerpo de una gata inmovilizada sobre la mesa, a modo de bárbaro altar sacrificial.

De hecho, podría tratarse de la casa del propio Leo: están en torno a la mesa de una cocina, con la nevera al fondo, y, una vez más, hay velas esparcidas un poco por todas partes.

«-¿Que no soy capaz?»

Proclama Godin, disfrutando de su posición de líder psicopático.

«Poned cinco pavos cada uno en la mesa, y ya veréis. No hay aquí ni un cabrón que se atreva a hacer lo que yo hago. Poned aquí encima la pasta, y ya lo veréis. No hay aquí ni un cabrón que se atreva. Ni tú, ni tú, no hay ni un cabrón que lo haga. Poned cinco pavos sobre la mesa y ya lo veréis.»

Circula un cuenco para la recolección del dinero -también en esto la escena sigue la pauta del sacrificio de la misa invirtiéndolo del lado de lo siniestro. El pequeño Godin bebe y esnifa compulsivamente el contenido de una bolsa de papel. Y dirige su mirada, tan quebradiza y desafiante como su propia voz, a los muchachos que le rodean y que clavan sobre él sus miradas a la vez excitadas, asustadas y crueles. Pero bajo el gesto desafiante y bravucón de esa mirada y de esa voz, es fácil oír el lamento desnudo, anhelante y desesperado, de un ser que trata inútilmente de hacerse reconocer y respetar -de encontrar, en suma, una identidad, aunque sea a través de un lento suicidio.

«Esta noche el niño Godin volverá tarde a casa. Su madre le mirará los dedos, por miedo a que el nene fume a escondidas. No, señora Godin, su hijo se folla todo lo que pilla. Tiene la pilila devorada por las bacterias. Y se traga todas las pastillas que encuentra para olvidarla a usted. Los Domingos cuando le obliga a bañarse para ir a la iglesia, él aprovecha para prostituirse con su entrenador de hockey.

«La carne blanca se vende mejor. Pero sobre todo, no se preocupe. No fuma. Porque se asfixia.»

Sólo así, a través del desplazamiento que la señora Godin hace posible, logra Leo enunciar, precariamente, la ira, la agresividad que siente hacia su propia madre.

«Descubrí lo que era follar entre la violencia y el horror. En lo más profundo de nuestros seres sabíamos que el dinero no era más que un pretexto y que lo haríamos de todas formas. Pero el paripé de nuestras apuestas calmaba la angustia del miedo.»

Leo, sin embargo, se detiene en la frontera del goce psicopático al que se entregan sus compañeros de generación -ese mismo goce de lo siniestro que se instalará durante la década de los ochenta en las salas cinematográficas-, pues él es capaz de localizarse en el punto de vista de la gata, de reconocerse en la inmolación sacrificial de que la es objeto:

«La pobre gata no se defendió. No tenía uñas. La señora Kime cuidaba mucho sus cortinas. Ah, qué suerte tuviste Milou, el niño Godin no era vecino de Tintín.»

Una vez más, la imagen de una madre soberana, imperturbable, capaz de limar con su sola presencia toda fuerza agresiva, toda resistencia de los otros. Una madre, en suma, invulnerable.

El maullido final de la gata, el del literal desgarro que ha de conducirla a la muerte, consuma esta secuencia en la que el sexo es vivido como una insoportable pesadilla de destrucción. Participan de él, en la misma medida, su sacrificador, el niño Godin, y el propio Leo: es, después de todo, su común alarido. El alarido desgarrado de una subjetividad fracturada que alcanza, así, una dimensión metafísica.

Pues es entonces cuando la cámara descubre allí, presidiendo ese altar sacrificial, un crucifijo sobre la pared. Pero, esta vez, la angustia acumulada por el espectador -el sonido de los mantras que ahora retorna es su mejor expresión- no encuentra ya salida alguna del lado de la risa -como era el caso todavía en aquella escena anterior, la del hígado, en la que su caída sucedía a la mentira de Leo. Podría conducir en cambio a la rememoración de la desolada frase del Evangelio: “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

Y por cierto que sobre esa mesa de cocina convertida en altar de ceremonia tan siniestra, un instante antes de ser depositada sobre ella la gata, se encontraban esparcidos, en desorden, toda una serie de objetos femeninos procedentes de un bolso volcado sobre ella: un collar de perlas, una barra de labios, una polvera… Desde luego, el espectador casi no puede verlos pues, en el mismo instante en que la cámara repara en su presencia, son barridos de la mesa violentamente por el brazo de uno de los asistentes. De manera casi imperceptible se hace presente ahí, en el ara sacrificial para el pequeño crimen que constituye, sin embargo, el holocausto de la conciencia de los niños que en él participan -convertidos ya, de manera definitiva, en ángeles negros y psicopáticos- ese tesoro hacia el que buceaba Léolo.

Universo en demolición

La quiebra definitiva de Léolo, de su maltrecho yo, encuentra entonces la más precisa expresión, justo después del primer plano que mostraba el crucifijo que cerraba la secuencia anterior, en la imagen de un edificio en proceso de desguace. Un exacto paisaje para la psicosis. Una casa destrozada, incapaz ya de acotar espacio alguno. Un universo en demolición.

Y, allí, un instante antes de que el brote psicótico se desencadene, la cámara descubre, tras descender por la fachada en la que los obreros están llevando a cabo su sistemática tarea de deconstrucción, recortado sobre el fondo aún intacto de la planta inferior, la figura de Leo que, junto a otro muchacho de su misma edad, ambos con los pantalones bajados hasta las rodillas, abraza a una gruesa prostituta al tiempo que le dedica dudosas palabras de amor:

«-Qué guapa eres. Sigue así, hueles bien, sigue, sigue así, así, así. Regina, muy bien, sigue así, más deprisa, más deprisa, Regina. Regina, Regina…»

La voz del narrador se superpone entonces:

«Como no tenía el valor de asumir mi amor por Bianca, me conformaba con Regina.»

No Bianca, entonces, sino Regina. Una reina en todo caso que, como Rita, no conserva ya nada de su blancura. Un objeto sexual compartido y animal como todos esos cuerpos de hembra que fueran constelizando el universo de la madre: gallinas, ratas, una pava, una gata, y que han vinculado la corporalidad femenina a la suciedad, la estupidez y la basura. Y, al mismo tiempo, fuerte, poderosa -es evidente que esos dos chavales son demasiado poco para ella.

Porque la madre de Leo no se sometió jamás a palabra simbólica alguna, porque no la encarnó para hacer del origen de Leo algo sagrado, porque fue y seguirá siendo una diosa primitiva de la materia, una expresión tan brutal y elemental de lo real como la cabeza de Medusa, no existirá posibilidad alguna para que de la prohibición y la distancia surja el objeto de deseo y, con él, el deseo mismo. Y en ausencia de toda vehiculización para el deseo, el choque con el otro sexo sólo puede conducir al goce por la vía del horror y la desolación.

Amanecer en Sicilia

Y en la medida en que ese horror le penetra y habita, en la medida en que le contamina separándole del todo del ideal platónico de pureza al que había consagrado su yo, Bianca dejará de acudir a su llamada:

«A veces me pasaba noches enteras leyendo o escribiendo decenas de páginas sin verla. Bianca se había vuelto exigente. Sabía que la engañaba con Regina, y había decidido castigarme.»

Sólo ahora vemos el interior del armario, cuya puerta se abriera tantas veces a la luz radiante de Bianca. Pero ahora no ofrece otra luz que la de una amarillenta bombilla que hace visibles las pobres ropas -camisas blancas- que lo habitan.

Bianca se ha ido.

Para intentar recuperarla y, así, rescatarse a sí mismo, Leo se ve compelido a convertirse definitivamente en Léolo y a introducirse del todo en el mundo del delirio rompiendo con ello las ultimas ataduras de su conciencia.

Ya no viste el uniforme negro de los ángeles de la noche, sino una holgada camisa tan blanca como su anhelo.

Corre desesperado, aferrado a su cuaderno, por los verdes valles sicilianos llamando a Bianca. Al fondo, una bella montaña nevada eleva a su más alto estatuto poético -evocando la posibilidad de un horizonte místico- el frío de la nevera donde comenzara su viaje.

El cielo y el mar confunden sus amables azules. Allí, también, las ruinas de Leo encuentran una expresión más que lírica, mitológica: la de esa mitología fundadora que, de haber existido, hubiera permitido a Leo encontrar su lugar en una cadena simbólica y, de esta forma, ser, existir de un modo verdaderamente humano.

Luna llena

Un muy lento fundido en negro hace la noche sobre los paisajes sicilianos. Y en su lugar emerge, perfecta en su redondez, en todo semejante a la del disco restaurado, la luna llena.

Sobre ella, también con extraordinaria lentitud, emerge, superponiéndose, la imagen de Leo sobre el suelo, con los ojos abiertos y fijos, la boca entreabierta rodeada de vómito, y un rostro absolutamente inerte, a la vez que totalmente fuera de sí. El rostro, arrasado, del estupor alucinatorio.

Ya todo ha sucedido. Lo demuestra el hecho que sea necesario abandonar el punto de vista de Leo -pues donde él se encuentra ahora ya no lo hay- y adoptar, por un instante, el de Fernand. Mucho debe haber sido lo sucedido para provocar que éste despierte, salga de su cerrado ciclo de comer, hacer ejercicio y dormir, y atienda a algo exterior.

Ahora Leo es sólo ya Léolo. Un lunático -en el sentido duro, antiguo, del término- que ha abandonado por completo la realidad. Fijado del todo a su delirio, con la rigidez propia del síndrome catatónico.

Todo él sumido en la total completitud de un objeto absoluto al que, por fin, se encuentra fundido. Incapaz de aprender a vivir la falta que le hace sujeto de deseo -porque, repitámoslo por última vez: ninguna palabra simbólica le ha sujetado-, se entrega él mismo en sacrificio para restaurar esa totalidad, tan plena como la de la luna llena, tan cierta como la circularidad del disco que ha conseguido restaurar. El mismo, como el trozo anguloso, triangular del disco que encontrara en el interior de La vallé des avallés –El valle de los avasallados o también, por qué no, El valle de los engullidos, otra de las posibles traducciones del título- ha sido engullido por esa plenitud originaria a la que nada le ha hecho posible renunciar.

Cese, pues, de la escritura. Léolo está ya más allá de todo orden del lenguaje -pues todo, en el lenguaje, se sostiene sobre la diferencia y la oposición: el disco del lenguaje es uno necesaria -y afortunadamente- quebrado. La completitud es, por eso, su negación. Y es por eso, en sí misma, absolutamente imaginaria.

Ya no sueño

La cámara, sin que nadie la guíe esta vez, se mueve por las salas del hospital psiquiátrico hasta encontrar a Leo desnudo, siempre absolutamente quieto, en el interior de una bañera de hidroterapia.

«Parce que je reve, je ne suis pas. Porque sueño, sueño. Porque me abandono por las noches a mis sueños antes de que me deje el día. Porque no amo. Porque me asusta amar… Ya no sueño. Ya no sueño.»

Esta vez ya no hay duda posible -y por eso esta vez sí han errado los traductores españoles-: ahora el Parce que je reve, je ne suis pas debe ser traducido así: Porque sueño, no soy -no amo, no sueño. Y ciertamente, el sueño del delirio impide el del dormir y en eso se encuentra más cercano a la pesadilla: lo que debería ser sueño, latir cifrado, estalla en la vigilia -Léolo ya no cerrará más los ojos- eclipsando del todo la realidad y ocupando su lugar.

Está por eso acomodado, insensible, al agua helada de la bañera, aún más fría que la nevera bajo cuya luz antaño se acurrucara a leer -¿o era ya entonces aquella nevera la premonición de esta otra que le aguardaba?-: su síndrome catatónico es la realización extrema de una depresión elevada a potencia infinita. Totalmente sumergido en el agua gélida: sin oír, sin sufrir, disolviéndose en la nada. Poco más que un cuerpo petrificado, que ha perdido todo ánimo vital: el extremo opuesto, recordémoslo ahora, a esa piedra dotada de expresión y de vida del David que abriera el film.

Pero la cámara no se detiene allí, sino que, con un mismo diapasón, prosigue su errar, esta vez por el interior de los aposentos del Domador de versos, entre las montañas de libros que llenan sus mesas, dejando oír, en la voz de éste, las mismas palabras de Léolo -pero, ¿cuándo escritas?

Ese largo movimiento de cámara que, sin solución de continuidad, atraviesa los espacios del manicomio y los del Domador, sólo se detiene cuando la cámara descubre, en primer término, el dorso de la escultura de una mujer desnuda y sentada.

El dorso, decimos, pues no su cabeza, que queda cercenada por el encuadre: sólo su gran cadera, sus abultadas y sensuales nalgas que incluso aquí, en la que se deseara beatífica morada del Domador de Versos, imponen su presencia y su exigencia. Tal es la debilidad de esa palabra poética: el domador de versos no ha logrado serlo de fieras.

La linterna de la doctora

La luz de una linterna explora -en un gran plano detalle- los ojos de Leo. Pero ninguna reacción de los párpados la acusa, sólo el automatismo del iris en su contracción.

El contraplano, contrapicado y subjetivo de ese ojo ya del todo entregado al deslumbramiento, muestra en lo alto a la doctora sosteniendo en la mano su linterna, ocupando pues, del todo, el lugar de la madre.

Se cierra de manera siniestra el círculo catastrófico del film: de la madre a la doctora, de la basura incontenible del hogar familiar a la gélida higiene del hospital psiquiátrico. El horror que ahora se manifiesta, lo hace instalado en el discurso mismo de la ciencia que a partir de ahora se hará cargo del cuerpo de Leo.

«-Habrá que disminuir la dosis de Largactil a 100 mg. Intramuscular.»

Y se cierra con la literalidad misma del decreto de la doctora quien, colaboradora irresponsable de la estructura psicótica familiar, lo reenvía al espacio de su aniquilación:

«Llévenlo a la sala de la familia.»

El sótano del Domador

Y cuando finalmente una enfermera cierra la puerta del enrejado de la sala de hidroterapia, la cámara retorna a la morada del Domador.

La irreversibilidad de lo que ha sucedido -último eslabón de la narración que ya se cierra definitivamente- se marca entonces en la ruptura del orden de enunciación que ha regido el film hasta aquí. Pues hasta ahora la voz del Domador sólo se hacía oír leyendo lo que ya habíamos oído por la voz adulta de Leo; ahora, en cambio, se invierte el orden por primera y única vez: oímos primero al Domador y sólo luego, en seguida, a Léolo repitiendo sus palabras.

Domador de Versos:

«A ti, la dama. La audaz melancolía que con grito solitario hiende mis carnes ofreciéndolas al tedio. Tú, que atormentas mis noches cuando no sé qué camino de mi vida tomar. Te he pagado cien veces mi deuda.»

Léolo:

«De las brasas del ensueño sólo me quedan las cenizas de una sombra de la mentira que tú misma me habías obligado a oír. Y la blanca plenitud no era como el viejo interludio, y sí una morena de finos tobillos que me clavó la pena de un pecho punzante en el que creí. Y que no me dejó más que el remordimiento de haber visto nacer la luz sobre mi soledad.»

Diríase que cuando ha concluido el último suceso de la narración, cuando ésta termina del todo para dar paso a ese actor del texto que ha demostrado ser algo bien lejano a un personaje, sólo el actor de una escucha tan comprensiva como pasiva y lejana, algo, sin embargo, sucediera a pesar de todo. No, desde luego, acabamos de decirlo, en el plano de la narración, pero sí al menos en ese otro plano del texto que todavía prosigue: el de la enunciación, resonando entre las voces de Léolo y del Domador.

Algo, desde luego, ahí sucede; y mucho más que un cambio en el orden del recitado. Pues las palabras que por fin se escuchan -y que por tanto han logrado ser escritas- apuntan esta vez, sin deslizamiento alguno, hacia la madre. Al tormento de su nostalgia en mil noches en vela: a ella se le dice, con ira, que la deuda ha sido pagada cien veces -con su cuerpo entero, con su esperanza, con todo su ser.

Y se la nombra, finalmente, como la causa primera -literalmente: la primera enunciadora, pues fue ella quien le hizo oírla por primera vez- de la gran mentira del delirio en el que se ha abismado Léolo.

Es pues necesario reconocer que quien así habla se encuentra ya más allá de esa extrema depresión psicótica, catatónica, a la que había quedado entregado Léolo entre el hielo. Quien ahora habla diríase que ensaya a elaborar por primera vez la pérdida, la separación del objeto primordial. Se trata, por eso, de una conciencia que, a pesar de todo, ha conseguido emerger, consciente de su radical soledad -pues sabe ya de ese abismo de soledad que es la psicosis- para comenzar a retomar la palabra.

Lo advertimos: si ahora leía el Domador, es porque antes ha escrito Léolo. A fin de cuentas, si este hermoso y brutal film que es Léolo ha podido llegar a existir, si quien lo ha rodado ha logrado hacerlo trabajando directamente con la memoria de sus horrores, es, sin duda, porque, al menos hasta cierto punto, ha logrado salir de ahí. Si el desgarrado monólogo que vertebra el film ha logrado ser articulado, es porque ha existido para él el espacio simbólico que lo ha hecho finalmente posible. Quizá un posterior tratamiento psicoanalítico o, en cualquier caso, una relación simbólica de la suficiente envergadura lo ha hecho posible.

Quizá esa dedicatoria que, ya avanzado el film, acompañaba al título y la firma del cineasta “-à André Petrowski “- inscribía la deuda de su agradecimiento, precisamente al sexólogo y profesor que le impulsó a escribir, que le rescató de la fábrica en la que trabajaba y le impulsó a ir a la universidad. Alguien, por tanto, reconocido en el papel de maestro y, en esa medida, capaz de haber ofrecido cierto lazo transferencial paterno, capaz de ocupar el lugar dejado vacante por el padre bestial; alguien, por eso, capaz de leer sus textos y, haciéndolo, reconocerle como sujeto de la palabra. Cierto proceso de reconstrucción, de retorno a la vida y la conciencia se dibuja así tenue, pero inequívocamente, más allá del momento en el que el film concluye.

Y sin duda eso daba su sentido al trayecto que el Domador de Versos ha realizado cuando, terminada su lectura -y mientras proseguía el recitado de la voz narradora del Leo adulto-, con un gran candelabro en la mano descendía una profunda escalera de aspecto casi laberíntico.

Descendía, desciende a las profundidades de un gran sótano repleto de libros y de las más hermosas esculturas pertenecientes a todos los tiempos: un lugar interior donde todo escrito tiene su digno lugar y donde los cuerpos, sometidos a la palabra y a la forma, poseen el esplendor de la belleza.

La cámara, mientras sigue al Domador en su desplazamiento, recupera, por un instante, la imagen del comienzo del film: el David, el sátiro alado y el torso femenino desnudo. Piezas, entre muchas otras, del gran tesoro de la cultura -un tesoro, pues, capaz de adoptar las formas más elevadas de la sublimación. Y sin embargo, eso está enterrado ahí abajo, al fondo de esa vertiginosa escalera sólo iluminada por la luz del gran rosetón que se encuentra sobre ella y que, una vez más, posee la inquietante forma de una enorme tela de araña dorada.

Y así, en el momento en que el film concluye, tras la sonrisa conmovida del Domador mientras archiva el libro y los escritos de Léolo, retorna para el espectador la imposibilidad de escapar a la sospecha de que también este espacio que debiera ser el único espacio realmente distinto, otro, de esos espacios idénticos de la casa familiar y del manicomio, es decir, de la madre y de la doctora, permanezca sin embargo demasiado contaminado de los rasgos escenográficos que han presidido las liturgias del horror dedicadas a la Diosa Madre. Porque entonces el tesoro seguiría perteneciendo a ese universo excrementicio donde todo se hunde hacia abajo. Solamente una -posmoderna- cloaca de lujo, donde se almacenan los tesoros artísticos del universo.

En la primera página del libro de Léolo, instantes antes de que sea depositado definitivamente en la estantería repleta de libros y legajos, el Domador ha leído la frase que se encuentra escrita a mano encima de su título:

«E iré a descansar con la cabeza entre dos palabras en el valle de los avasallados.» n