Jesús González Requena y Amaya Ortiz de Zárate

1ª edición: Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000

ISBN: 84-95196-16-6

Edición actual: gonzalezrequena.com, 2013

- Sonidos, densidades, umbrales

- Lo masculino y lo femenino, lo apolíneo y lo dionisíaco, lo humano y lo inhumano

- La palabra y el cuerpo

- La identidad, el tiempo, la escritura

- Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas

- La fábrica, el padre y la forja

- Naturalismo

- El legado de la locura

- Sicilia, un origen imaginario

- Manzanas de oro

Sonidos, densidades, umbrales

Cuando desaparece el logotipo de la distribuidora, la pantalla permanece totalmente negra, sin imagen ni grafía alguna, mientras se oye el sonido de unas ligeras campanillas. Sólo algo después aparecen los primeros créditos del film -más no su título- a la vez que la banda sonora es objeto de una extraña metamorfosis. Primero sonidos propagados en un medio acuático, marino -¿quizá el sonido reverberante de un sonar?- y luego otros de índole telúrica en los que parecen escucharse voces extrañamente distorsionadas que, sólo algo más tarde, podrán ser reconocidas como voces humanas recitando mantras.

Es decir: primero un leve y aparentemente amable sonido de campanillas movidas por el viento. A continuación sonidos que parecen proceder del interior de oscuras fosas marinas y, finalmente, otros que, tales son los mantras, proceden del interior más profundo del cuerpo, casi anteriores a ese umbral a partir del cual nacen las palabras. En ausencia, por tanto, de toda imagen, en el umbral que precede a la palabra, el viento, las profundidades marinas, y la densidad más opaca del cuerpo. Es en este inquietante entorno sonoro donde emergerá por fin una imagen en todo inesperada

-pues nada de lo que el espectador conoce del film por su imaginería publicitaria la hace previsible: el David de Miguel Angel; la más poderosa y armónica humanización de la piedra que ha conquistado el arte europeo. Es decir, también, la más emblemática manifestación del ideal humano, humanista, nuclear a la cultura de Occidente.

Lo masculino y lo femenino, lo apolíneo y lo dionisíaco, lo humano y lo inhumano

Pero el David no está solo sino que, lateralizado a la derecha del cuadro, se encuentra inmerso en un espacio fuertemente sobrecargado, poblado por objetos artísticos procedentes de épocas tan diferenciadas como heterogéneas, formando una mezcla que configura, al modo posmoderno, un abigarrado pastiche. En la parte superior de la imagen hay una gran lámpara de estilo modernista. Bajo ella, un extraño animal mitológico, suerte de sátiro de grandes alas y aspecto infernal. A la izquierda del cuadro, en primer término, una esbelta figura femenina, de la que apreciamos, sólo en parte, el escorzo de su cadera, sobre la que se cierra el arco de su brazo, y que permanece de espaldas a las otras dos figuras.

Mas es éste, desde luego, un pastiche inquietante: así como la banda sonora situaba, en el arranque mismo de la narración, un umbral previo a la palabra y al mismo tiempo polarizado por ella, las imágenes, cuando finalmente emergen, parecen participar de una similar tensión: lo humano frente a lo inhumano, el David frente al Hieroglifo. Y, además, está la peculiar disposición de sus miradas. El David, esa imagen prototípica de la fuerza, el valor y la inteligencia, de la armonía masculina, diríase que aparta su mirada hacia el fuera de campo, a derecha, mientras el hieroglifo que se encuentra delante de él, en la parte inferior del cuadro -no podemos subestimarlo, y mucho menos su mirada, pues la cámara la ha escogido como el nivel en el que ubicarse-, parece mirar hacia la escultura de la figura femenina, pero desde muy cerca; no contemplándola, por tanto, en su totalidad, sino sólo su cadera y, también, aunque esto no se ofrezca a la visión del espectador, su sexo por su cara posterior. Lo que, por otra parte, parece corresponder bien a esta figura mixta, híbrido de cabeza humana pero a la vez groseramente animal y dotado de grandes alas de murciélago extendidas. Algo así como un ángel elemental, infernal y siniestro.

Así pues, dos figuraciones de lo masculino, por lo demás en todo opuestas, a la vez que divergentes en sus miradas: la una apolínea, inteligente, humana, la otra dionisíaca a la vez que esperpéntica. Ambas confrontadas a esa grácil figura de lo femenino cuyo rostro, si verdaderamente lo tiene, nunca nos será mostrado.

Pero puede ser también reconocida la índole femenina de esa gran lámpara que invade el centro superior del plano. Redonda, cóncava, a modo de cáliz o de copa invertida, su red simétrica de líneas negras dibuja una suerte de pétalos de diferentes colores que riman con los pliegues de las alas del hieroglifo. Aunque podrían constituir también un tejido, una tela de araña que impondría su poder sobre éste. Es en todo caso su dorada luz la que baña, dotando de cierta unidad, al conglomerado de objetos que, en un plano inferior, la circundan.

Estas dos constelaciones de lo femenino, la esbelta figura juvenil y la pesada lámpara, quedan ambas parcialmente fuera de cuadro, dado que la cámara guarda respecto de ellas la mínima distancia -y esa cuestión, la de la distancia excesivamente próxima, la de la imposibilidad de la buena distancia, anticipémoslo desde ahora mismo, constituirá uno de los nudos dramáticos de cuanto ha de seguir.

La palabra y el cuerpo

Y luego, pasado un tiempo indeterminado -ningún movimiento, ninguna acción facilitan la percepción de su medida- el negro invade de nuevo la pantalla sobre la que se suceden nuevos títulos de crédito, siempre acompañados por el magmático sonido de los mantras.

Los mantras son rezos, desde luego, mas no al modo occidental, siempre cargados de significaciones religiosas, sino, como es lo propio de la técnica ritual tibetana, situados en el límite mismo en el que los sonidos corporales dejan de ser meras vibraciones internas sin alcanzar todavía propiamente el estatuto de palabras. Es notable, por eso, que acompañen a los créditos del film, es decir, a la grafía de los nombres propios que, como es costumbre, acreditan el trabajo mismo de producción -de construcción, de escritura- del film.

Como si, en el comienzo mismo del texto, en el umbral de un relato que aún no ha comenzado, se convocara y se tematizara a la vez cierta primera palabra sagrada de la que dependería la credibilidad de todo uso comunicativo de las palabras.

En todo caso, el último de los créditos es el que identifica, ahora como responsable del guión -es decir, de la historia- al mismo nombre que apareciera antes, en el comienzo, como su autor: Jean-Claude Lauzon.

La identidad, el tiempo, la escritura

La narración comienza: la cámara desciende en pausado travelling por la deteriorada fachada de un antiguo y mal conservado edificio de viviendas, descubriendo en las escaleras de su cara frontal a un niño tocado con sombrero vaquero que dispara su rifle de juguete. Desde el primer momento, una voz en off en primera persona asume como propia la mirada descriptiva que la cámara constituye:

«Aquí es donde vivo… En el barrio del Mairen, en Montreal, Canadá».

«Todo el mundo cree que soy canadiense francés».

«Porque sueño yo no lo estoy. Porque sueño yo no lo estoy. Porque sueño yo no lo estoy. Porque sueño yo no lo estoy».

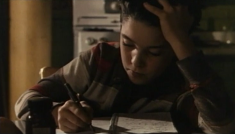

La imagen funde entonces sobre un primer plano del mismo sombrero vaquero sobre la mesa, como punto de partida de una panorámica que conducirá a la imagen del niño [F2]

unos años más tarde, escribiendo sobre la mesa. Tal es la primera tarea de ese sombrero: garantizar la continuidad que nos permita identificar en el chico que ahora nos muestra la imagen al niño de hace un momento. Pero nos habla también de su gusto por los disfraces, por el ensayo de otras identidades.

Por lo demás, la misma voz en off, adulta, prosigue su recién iniciado monólogo:

«Los que no creen más que en su propia verdad me llaman Leo Lozeau.»

Una voz, desde luego, adulta, pero que parece encabalgarse sobre el acto de escritura de ese niño hasta el punto de anunciar que encuentra en él su origen. Y así, dos bien diferenciados planos temporales son designados: por una parte el tiempo de los personajes que habitan la imagen, el tiempo, por tanto, de ese niño que antes jugaba a ser vaquero y que ahora escribe urgido por la necesidad de construirse, a través de la escritura, una nueva identidad. Por otra, el tiempo de la voz adulta que habla y que es también el tiempo, como hemos constatado en el plano anterior, de quien sostiene la mirada, de quien, por ello mismo, sustenta las imágenes que nos son dadas a ver. Tal es la dialéctica temporal que así se instituye y que no cesará de mostrarse presente a lo largo de todo el film: de una parte, las imágenes de un pasado enunciado; de otra, la voz que nos habla y la mirada que nos convoca a ver desde el presente de la enunciación.

Una confrontación dialéctica, entre el presente de la enunciación y el pasado del enunciado, que debe hacernos recordar el que fuera uno de los más radicales esfuerzos por articular el discurso en primera persona -en enunciación subjetiva, en suma- que ha conocido la historia del cine. Nos referimos a El espejo, de Andrei Tarkowski, film configurado, como Léolo, por la tensión entre dos planos temporales diferenciados, y donde, igualmente, la voz en off del protagonista desde el presente se hacía oír sobre las imágenes del pasado en el que él era todavía un niño. Y por cierto que en ambos films la madre de ese protagonista y narrador constituye una figura preponderante con respecto a la cual siempre resulta extremadamente difícil establecer una buena distancia. -En todo caso, la presencia de la madre se halla ya implícita en este plano en el que el niño aparece, sin duda, ensimismado en su escritura, pero a la vez recortado sobre el fondo de la cocina, el lugar desde donde, tendremos ocasión de constatarlo pronto, la madre de Léolo gobierna, inexorable, su reino.

Existe entre ambos textos, sin embargo, una diferencia esencial: pues si en ellos nunca se muestra la figura del adulto que habla, en El espejo, al menos, se hacen presentes, en alternancia con las del pasado, las imágenes del presente, siempre identificadas como planos subjetivos del protagonista y narrador, quien, permanentemente en contracampo, fundido con la cámara, habla con los personajes que componen el cuadro.

En Léolo, en cambio, nunca habrá imágenes del presente. De manera que éste se constituye para el espectador, lenta pero progresivamente, en un enigma cada vez más apremiante sobre el estado actual de quien, en el pasado, hubo de vivir las estremecedoras experiencias que ahora, en el siempre incierto presente del visionado, constituyen la travesía que, como espectadores del film, nos aguarda.

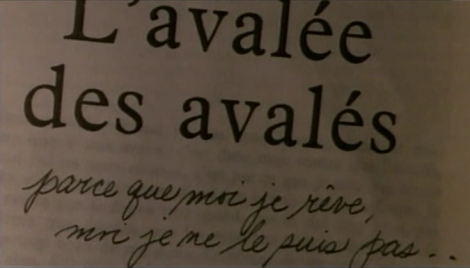

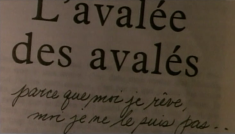

Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas

En un momento dado, sobre el mismo plano, cesa la música que hasta ahora venía acompañando las imágenes. O más exactamente, cesa cuando la voz en off pronuncia ese nombre, el suyo, que sin embargo él atribuye a aquellos “que no creen más que en su propia verdad”. Y, en su lugar, retorna la inquietante opacidad de los mantras del comienzo. Pero reforzados, en el momento mismo del cambio de plano -por fundido en negro-, con otros sonidos a ellos superpuestos que irán imponiéndose progresivamente en lo que sigue. Se trata de los ensordecedores, a la vez que mecánicamente cadenciosos, chirridos de una planta siderúrgica.

Entre las grandes y negras máquinas en movimiento y los hierros incandescentes, un hombre bajo y grueso acarrea con dificultad un gran saco a sus espaldas.

La voz en off retoma entonces la palabra:

«Se dice de él que es mi padre. Pero yo sé que no soy su hijo. Porque este hombre está loco. Y yo no. Porque sueño, yo no lo estoy.»

Entendemos ahora la extraña traducción que ofrece la versión doblada en castellano de la última frase pronunciada sobre la fachada de la casa:

«Todo el mundo cree que soy canadiense francés.»

«Porque sueño yo no lo estoy. Porque sueño yo no lo estoy. Porque sueño yo no lo estoy. Porque sueño yo no lo estoy.»

Todo hubiera requerido, allí, traducir el original “Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas ” por “Porque sueño yo no lo soy ” -canadiense francés. Sólo ahora podemos entender lo forzado de una elección que respondía a la necesidad de afrontar un problema de traducción en sí mismo insoluble. Pues un mismo enunciado francés – “Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas “- aparece en dos ocasiones sucesivas inscrito en contextos lingüísticos que exigen, en castellano, traducciones diferentes:

«Todo el mundo cree que soy canadiense francés. Porque sueño yo no (lo) soy “-“Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas».

«Porque este hombre está loco. Y yo no. Porque sueño, yo no lo estoy. “-” Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas».

Problema, pues, insoluble, y que obliga a reconocer que la traducción escogida por el doblador del film ha sido -a pesar de la incorrección gramatical en la que inevitablemente incurre- la correcta: la más íntimamente coherente con el sentido del texto. Porque allí donde quien habla afirma no ser canadiense francés, está ya hablando implícitamente de esa locura que le rodea y amenaza, y frente a la que trata de afirmar su diferencia. Y, así, nos dice que ese hombre no es su padre ni el Canadá francés su patria, pues la patria es la del padre, y ese no es su padre. Y quien habla, quien a lo largo del film dice una y otra vez ” Yo ” intentando hacer sobrevivir su identidad, lo hace en la medida en que sueña y que por eso, sólo por eso, ese no es su padre ni esa su patria, pues ellos son el mundo de la locura y él, en cambio, no está loco.

Y sin embargo, siendo ésta la traducción más correcta, sigue siendo insuficiente. Pues con ella se pierde la ambivalencia que la frase francesa obtiene en los dos diferentes contextos en que se inscribe, y frente a los que obtiene su emergente autonomía, reforzada por la ausencia de todo pronombre -pues no se dice “Parce que moi je rêve, moi je ne le suis pas”. Y que sin embargo esa posibilidad es viable pero ha sido omitida, será inequívocamente confirmado cuando algunas secuencias más tarde se nos muestre el libro del que Léolo ha tomado esta frase a la que se aferrará con extraordinario tesón a lo largo de todo el film.

Pues bien, el pronombre “le”, allí presente, se encuentra aquí elidido: “Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas”.

Y así, en el idioma francés, la ausencia de ese pronombre permite depositar un enunciado de extrema ambigüedad, si no de radical ambivalencia; una ambivalencia que alcanza en castellano tal intensidad que hace imposible el enunciado mismo. Pues es todo lo contrario decir “yo no lo soy” que decir “yo no soy”. En el primer caso yo sigo siendo algo, desde luego diferente de eso que no soy; en el segundo, en cambio, sencilla y radicalmente, no soy.

De manera que ese ambiguo enunciado francés, “Parce que moi je rêve, moi je ne suis pas”, exige en castellano optar por uno u otro de los dos sentidos contradictorios que encierra; o bien “Porque sueño yo no lo soy”, o bien, “porque sueño, yo no soy”. La ambigüedad termina por alcanzar al mismo sueño: soy en la medida en que el sueño consiga simbolizar lo real, no soy en la medida en que el sueño sea puro delirio. Y así, el hecho de soñar aparece como condicionante directo del ser, tanto para afirmarlo -y, por tanto, sustentarlo- como para negarlo -tal y como sucediera, por ejemplo, en La vida es sueño de Calderón de la Barca.

Esto es, después de todo, lo que da su valor a la traducción escogida en la versión española: el hiato gramatical que introduce llama nuestra atención sobre ese desgarro radical que late en el enunciado que el film nos ofrece. Pues están puestas en juego, en él, las relaciones entre el ser, el sueño y la locura. Tal es, por eso, la incertidumbre ante la que el film nos convoca: o bien que el sueño sea el espacio simbólico que permita al sujeto ser, o bien por el contrario, que se constituya en el espacio mismo del delirio.

La fábrica, el padre y la forja

Pero es necesario detenerse en esa fábrica, en esas grandes y pesadas maquinarias negras que se mueven rítmicamente generando un ruido ensordecedor, y cuya metálica negritud contrasta con las bocas de fuego intensamente rojo de las que emergen los hierros en la operación de la forja.

Y dado que esta fábrica no desempeñará otra tarea a lo largo del film que la de quedar asociada a la figura de ese hombre del que el narrador dice que no es su padre, pero del que desde luego el resto, aquellos “que no creen más que en su propia verdad” afirman que lo es, dado que su función en el texto, por eso, no es otra que la de constituir la escenografía en que esta figura nos es presentada, se hace obligado atender a su resonancia metafórica.

El hierro, como se sabe material de gran densidad, es forjado a una elevada temperatura. Así el acero de la espada alcanzaba cierto grado óptimo de elasticidad tras ser “templado”, elevado a una temperatura cercana a la fusión, y luego enfriado. Y sin duda por eso la forja del hierro constituye una metáfora largamente cristalizada de la tarea simbólica del padre -o si se prefiere, en aras de una mayor exactitud: de la tarea del padre simbólico- que, como el alquimista o el herrero, es forjador, transformador de los metales.

El primer herrero mítico es el Brahmanaspati védico que suelda el mundo: su trabajo de fragua es la constitución del ser a partir del no ser. La fundición del metal es, además, una noción taoísta esencial ligada a la creación. El simbolismo de la forja está ligado también a la palabra o al canto, a la vez que su relación con el fuego asegura el contacto con lo subterráneo e infernal. En China, la forja entra en comunicación con el cielo; el dominio del fuego convoca la lluvia y por lo tanto la unión del agua y el fuego que es la Gran Obra alquímica.

En conjunto, el herrero aparece como un Demiurgo. Aunque es capaz de forjar el cosmos, no es Dios. Su poder es ambivalente: mediador entre el mundo infernal y celeste, su tarea consiste en proporcionar las armas, los instrumentos al héroe. El rayo, el martillo, el hacha. También el valor y la fuerza que proceden del fuego divino: la palabra.

Sería la función del padre-herrero, por tanto, la de otorgar forma y elasticidad, la de templar el carácter. La fragua del carácter, en suma, es lo que así se nombra en relación a la función de la figura paterna.

Y sin embargo, resulta de inmediato evidente que ese hombre de figura casi grotesca y rostro idiotizado se encuentra, por ello mismo, en las antípodas de lo que la metáfora de la forja reclama: desde luego él no es forjador, tan sólo acarrea con patética dificultad pesados sacos de materia oscura -¿carbón?- destinada al alimento de esas grandes bocas de fuego. Comparece por tanto, más bien, como un hombre cuya actividad es la de mero servidor de las máquinas.

Así será, además, descrito por Léolo en una secuencia posterior [F64], en la que se le mostrará sentado en el water de la fábrica, comiendo -siempre comiendo, o durmiendo- en los urinarios:

«un perro que mordía su vida perra. Bajito, rechoncho, rubicundo. Surcado por arrugas que nada decían de su cara, salvo para gritar la edad que las había cavado. Tenía una expresión como de hola y adiós, como de un eterno y sencillo mediodía mermado por un puñado de tiempo. Su frente se extendía hasta el día siguiente de su barbilla, donde el cuello se aferraba desesperadamente a unos hombros ventrudos.»

No, pues, un padre simbólico, pero sí, en cualquier caso, uno biológico cuya bonachona faz sin expresión, resbaladiza, plana, sin ángulos ni rasgos acabados, encaja fielmente con la de un idiota en el sentido literal del término: un rostro embotado, sin cuello, que no consigue escapar a un cuerpo físicamente fuerte, cuya grosera materialidad se impone ante una absoluta falta de carácter. Y de hecho, en todo lo que sigue del film, jamás mostrará signos de la menor capacidad intelectual, ni siquiera una ocasional mirada inteligente.

Naturalismo

De manera que todo apunta a intensificar el contraste entre la dureza de la maquinaria industrial y la bestial animalidad de esa figura condenada a habitarla.

Estamos, sin duda, en un mundo muy próximo al de Zola y al de tantos otros escritores naturalistas que trataron de apresar la faz sórdida de la revolución industrial. Y también, esta vez en el campo del cine, ese mismo mundo que Andrei Tarkowski -Stalker- y David Lynch- en El hombre elefante o en Cabeza borradora- lograran fotografiar en su más extrema aspereza. Pues la mirada que Lauzon nos devuelve de Montreal, del puerto y de sus calles, de sus escuelas y sus hospitales, comparte con Tarkowski y con Lynch ese mismo sesgo naturalista. En las antípodas de las lisas superficies de las imágenes construidas en los decorados de los platós -o de aquellas otras que, aunque filmadas en escenarios naturales, son fotográficamente tratadas de manera que terminen emparentándose con éstas-, las aristas erosionadas, áridas y hendidas de lo real, tal y como la cámara cinematográfica captura sus huellas.

La misma pasión fotográfica de Tarkowski por las superficies deterioradas y por los objetos vapuleados por el tiempo, erosionados o en proceso de oxidación, devolviendo unas texturas visuales muy próximas a las de las pinturas matéricas de las últimas décadas -Tàpies, Barceló…- Y, también, como en Lynch, el contraste entre la potencia inexorable de las grandes máquinas de hierro y la bestialidad de los cuerpos, ya sean animales o humanos.

Imágenes, por lo demás, que más allá de la novela decimonónica, nos conducen a esa otra escritura naturalista que fuera la de Marx cuando describía las condiciones de vida de la clase obrera sometida a la más brutal explotación. En cualquier caso, esta imaginería que, en Tarkowski, Lynch o Lauzon confronta la naturaleza animal de los cuerpos con la inteligente frialdad de las máquinas nos devuelve una representación extremamente acerada de cierta quiebra simbólica que parece acompañar a la expansión del capitalismo industrial: de un lado la inteligencia inhumana de las máquinas -pues debe recordarse que una máquina es, antes que nada, la materialización de cierto conjunto de cálculos y previsiones, es decir, de un discurso riguroso, propiamente tecnológico-, de otra la bestialidad, no menos inhumana, de los cuerpos. Ningún lugar, en suma, para las palabras simbólicas que permitieran al sujeto ser. -Es decir: ser otra cosa que cuerpo o máquina.

Y desde luego, Zola, en cualquier caso. Pues en Léolo late la memoria de los más sórdidos universos zolescos, habitados por sagas de personajes, de grupos familiares deteriorados, transmisores de enfermedades hereditarias -alcoholismo, sífilis. Pero también, como tendremos pronto ocasión de comprobar, Lovekraft: ese escritor que, en el campo del relato fantástico, retomó con extremo vigor la imaginería zolesca de grupos humanos en proceso de la más siniestra regresión evolutiva -y podríamos proseguir todavía a través de las figuraciones que ofrecen los textos más espectaculares de la posmodernidad, ya sean ficciones cinematográficas -La matanza de Texas- televisivas -Expediente X-, o bien documentales al modo del reality-show.

El legado de la locura

En Léolo, en cualquier caso, esa tara hereditaria es la condena a la locura. Locura que, desde el primer momento, es asociada a la figura de ese hombre que, siendo padre biológico, se muestra en todo incapaz de asumir su tarea simbólica.

«Se dice de él que es mi padre. Pero yo sé que no soy su hijo. Porque ese hombre está loco. Y yo no. -Moi je rêve, moi je ne suis pas.»

Queda, pues, totalmente acentuado ese lugar que es el del padre, precisamente en tanto que falla en su tarea, en tanto que se muestra ausente del que sería su lugar. Pues falla totalmente en todo aquello que la metáfora de la forja reúne como los atributos de la función del padre simbólico.

Y por eso, porque Léolo sabe que ese hombre está loco, quiere romper con él toda relación de filiación, a la vez que proyecta sobre él, negándola, la sombra de esa locura que a él mismo amenaza.

Léolo es, por ello, un héroe. Pues, al menos, lucha por serlo. Un héroe que lucha contra la locura. Que lucha por ser. Es decir, por ser un hombre, no un loco. En todo caso, para combatir la locura, Léolo escribe, construye sueños y, con ellos, configura un mundo en el que poder ser.

Pero recordemos lo extremadamente resbaladizo del terreno -de su escritura, de sus sueños- en el que trata de afirmarse. Un territorio desazonantemente ambiguo, sometido a la letal incertidumbre que late en el enunciado que constituye su divisa: parce que je rêve, moi je ne suis pas: porque sueño, no soy un loco -y por tanto soy, soy otra cosa que un loco-, o bien: porque sueño, no soy -nada, nada más que delirio.

Todo depende, entonces, del carácter de esos sueños.

El asunto es que estos dos enunciados, aun siendo entre sí contradictorios, poseen, a pesar de todo, cada uno su propia verdad. Todo depende del significado que, en ellos, se dé a la palabra sueño. Pues si sueño significa esa maquinaria de elaboración simbólica que el psicoanálisis ha sabido descubrir, sin duda el sueño es una condición de la no locura: no está loco el que posee una estructura simbólica inconsciente cuya actuación se manifiesta en los sueños. El loco, en cambio, carece de ella: el delirio ocupa el lugar del sueño y por eso habita un mundo de permanente pesadilla -y la pesadilla, después de todo, se caracteriza por eso, por ser el resultado del fracaso de un proceso de simbolización.

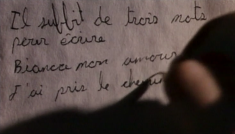

Sicilia, un origen imaginario

En todo caso, en la medida en que nos adentramos en eso que el narrador llama sueño, las imágenes que siguen -un rótulo las ubica “En un lugar de Sicilia “- responden a una pauta visual bien diferente: un mundo totalmente otro, el de una naturaleza vital, amable y laboriosa. Allí, lo suficientemente lejos, a miles de kilómetros del universo del padre, y en un entorno cultural, por italiano, bien diferente del universo francófono canadiense, Leo trata de construir una suerte de mito de los orígenes. Es decir: de su propio origen:

«Como se mantenía escondido, nunca vi la cara de mi verdadero padre.»

Más todo indica el fracaso de su esfuerzo. Y no sólo debido a la evidente imposibilidad de existencia de un mito individual, es decir, idiolectal, por nadie compartido, sino también porque el pequeño relato de ese origen imaginario al que Leo trata de aferrarse se manifiesta, de inmediato, como grotesco y paródico -lo que el espectador confirma de inmediato con su risa, dado que aún no puede percibir el horror que sobre ella gravita-, incapaz por ello mismo de constituir un fundamento simbólico para el sujeto.

No pues un sueño, ni un mito, sino más propiamente, un delirio. Como se confirma, después de todo, por el hecho de que, contrariamente a sus esfuerzos, termine por cobrar forma en él una figura en mucho equivalente a la de ese padre bestial contra el cual, en último término, se construyó el delirio. Pues ese padre sin rostro, grotescamente agazapado tras una pila de cajas de tomates mientras se masturba contemplando trabajar -agachada y de espaldas a él, también sin rostro- a una campesina, niega, para con Léolo, todo lazo simbólico:

«-Pero qué estás haciendo con mis tomates?

«-Les estoy dando la vida a tus tomates.

«-Para ya, animal, que me los vas a guarrear todos.

«-Y a quién coño importa? Son los que mandamos a América.»

Manzanas de oro

Un nuevo rótulo se hace leer sobre una gran pila de tomates que llenan la pantalla: “Unos días más tarde en América”.

Allí, en un mercado popular callejero, un gigantesco camión cargado de cerdos arrolla a la corpulenta madre de Leo arrojándola al improvisado lecho que forma un gran cajón cuadrado repleto de tomates.

Desde su jaula en el interior del camión una pareja de cerdos -prolongación, quizá, de ese padre imaginario al que un instante antes se calificaba de forma equivalente, pero sobre todo anticipación del universo familiar que Leo habita-, mientras comen, contemplan el pataleo histérico de la mujer, que sólo consigue hundirla aún más en su lecho de tomates.

Insistamos en ello: el carácter delirante de este mito fallido se enuncia a través de la parodia. Pues si la enunciación del film trata de tomar cierta distancia con respecto a lo que cuenta a través del tratamiento humorístico de estas primeras situaciones, el tono burlesco que de ello emana no deja de evidenciar, precisamente, el fracaso, la imposible verdad, el carácter hueco, absurdo, insostenible de ese origen mítico del que Leo trata de dotarse. Una construcción delirante que, más allá de su carácter abultadamente paródico, se descubre significativa por lo que excluye; pues ese origen deja fuera, finalmente, precisamente aquello que debería apresar: el encuentro sexual de los cuerpos. Y, así, esos suculentos, redondos y blandos tomates que hacen posible la fertilización del cuerpo de la madre, se constituyen no en sus opuestos sino en objetos a ella equivalentes, frutos, al fin y al cabo, de intenso color rojo -como la sangre-, que reciben el expresivo nombre en italiano de manzanas de oro.

La intensa agitación y los violentos gritos de esta escena de fecundación se superpondrán de inmediato a los de un fabuloso parto:

el sudoroso cuerpo de la madre, ahora acostado en una camilla, frente a un ginecólogo – el tono paródico se intensifica aún más con la introducción de este personaje, que bien podría pertenecer a un film de Woody Allen- que extrae de su interior, con la ayuda de unas grandes pinzas, un tomate tumefacto.

Retorna entonces la voz narradora:

«El ginecólogo no tuvo el valor de decirle que estaba embarazada de un tomate contaminado.»

Conviene anotarlo: ningún hombre -tampoco ninguna palabra- capaz de hacer frente a la fuerza colosal procedente de esa madre que marcará inexorablemente el destino de Leo.

Sólo unos espermatozoides azarosos, introducidos en su cuerpo por la insólita mediación de un tomate. Pues el tomate, si es manzana de oro, encarna la metáfora del cuerpo femenino en tanto objeto de deseo. Y en ausencia de flecha alguna que atraviese la manzana, la colosal imagen femenina quedará confinada en su propio espacio, sólo rodeada por los objetos que encarnan su propia metáfora. n